商品详情

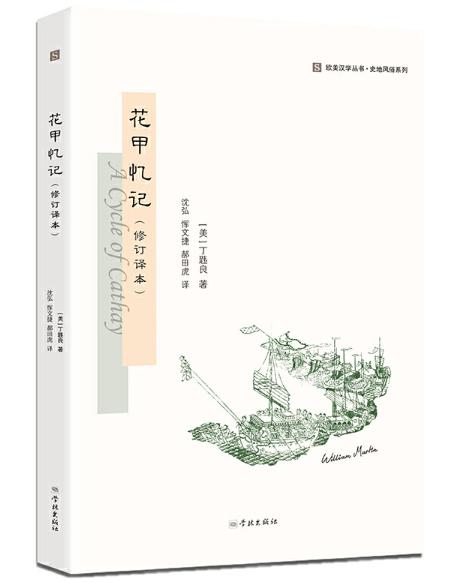

《花甲忆记》是曾先后担任京师同文馆总教习和京师大学堂总教习的美国人丁韪良的回忆录。作为一个中国近代历史上许多重大事件的见证者和参与者,一个对中国文化有着深刻了解的汉学家,一个对于中华民族有着深厚感情和同情心的西方人,这部著作在回顾他1850年来华以来,在中国南方和北方的生活经历的同时 ,也向世人介绍他所认识和了解的中国历史文化,更为中国近代史保留了许多重要史料,具有很高的学术价值。

《花甲忆记》是曾先后担任京师同文馆总教习和京师大学堂总教习的美国人丁韪良的回忆录。作为一个中国近代历史上许多重大事件的见证者和参与者,一个对中国文化有着深刻了解的汉学家,一个对于中华民族有着深厚感情和同情心的西方人,这部著作在回顾他1850年来华以来,在中国南方和北方的生活经历的同时 ,也向世人介绍他所认识和了解的中国历史文化,更为中国近代史保留了许多重要史料,具有很高的学术价值。

丁韪良(William Alexander Parsons Martin,1827-1916),美国北长老会教士。1850年来华,在宁波传教。1858年任美国首任驻华公使列卫廉的翻译,参与起草《天津条约》,1863年由宁波调往北京。1869年经赫德推荐,就任京师同文馆总教习。1898年京师大学堂成立后,被聘为西学总教习。1916年在北京去世。著有《花甲忆记》《汉学菁华》《中国觉醒》等多种著作,并曾将惠顿的《万国公法》翻译为中文。译者沈弘,北京大学学士、硕士、博士。1989—2005年间曾任北京大学英语系讲师、副教授、教授及中世纪研究中心主任。现为浙江大学英语系教授、博士生导师及“沈弘工作室”负责人;浙江省翻译协会副会长、浙江省哲学社会科学“十二五”规划学科外国语言与文学组成员、哈佛燕京学社2018-2019学年访问学者。恽文捷,深圳大学中国经济特区研究中心副研究员,《一带一路研究》执行主编,主攻国际关系史、中外交流史、中南亚区域研究和世界经济特区研究。郝田虎,哥伦比亚大学英文系博士,教育部青年长江学者,现任浙江大学外语学院教授、博士生导师、中世纪与文艺复兴研究中心主任。研究领域包括早期现代英国文学、比较文学等。

丁韪良(William Alexander Parsons Martin,1827-1916),美国北长老会教士。1850年来华,在宁波传教。1858年任美国首任驻华公使列卫廉的翻译,参与起草《天津条约》,1863年由宁波调往北京。1869年经赫德推荐,就任京师同文馆总教习。1898年京师大学堂成立后,被聘为西学总教习。1916年在北京去世。著有《花甲忆记》《汉学菁华》《中国觉醒》等多种著作,并曾将惠顿的《万国公法》翻译为中文。译者沈弘,北京大学学士、硕士、博士。1989—2005年间曾任北京大学英语系讲师、副教授、教授及中世纪研究中心主任。现为浙江大学英语系教授、博士生导师及“沈弘工作室”负责人;浙江省翻译协会副会长、浙江省哲学社会科学“十二五”规划学科外国语言与文学组成员、哈佛燕京学社2018-2019学年访问学者。恽文捷,深圳大学中国经济特区研究中心副研究员,《一带一路研究》执行主编,主攻国际关系史、中外交流史、中南亚区域研究和世界经济特区研究。郝田虎,哥伦比亚大学英文系博士,教育部青年长江学者,现任浙江大学外语学院教授、博士生导师、中世纪与文艺复兴研究中心主任。研究领域包括早期现代英国文学、比较文学等。 丁韪良是一个背景比较复杂的历史人物,随着时代的变迁,他在作品中所表达的各种观点也都在不断地修正和改变,唯一不改的就是他对于中国未来的看好和对中国人民的友好和同情心。由于篇幅的关系,我不可能在这个“译后记”中对于我们这位北大的“老校长”进行全面的辩护。我个人认为,最好的辩护就是把丁韪良的主要作品忠实地翻译出来,让广大的读者有机会阅读到他的著作本身,以便能让读者在其作品文本的基础上,而不是根据某一位学术权威的观点,来做出自己的判断。与此同时,大家也可以在阅读中通过这位世纪老人和亲历者的独特视角,来反观中国近代史上的重大事件和人物,或领略中国文化和社会的错综复杂性。正是出于这个目的,我过去在长达八年的时间里花费了不少精力来翻译丁韪良的三部主要作品:《花甲忆记》(2004)、《汉学菁华》(2007)和《中国觉醒》(2008),并先后由广西师大出版社和世界图书出版公司出版。学林出版社最近要再版丁韪良的《花甲忆记》,这促使我们花了一两个月的时间将原来的译文又重新检查了一遍,订正了原来译文中的一些错误,又增补了对于书中所引典故的注释。编辑叮嘱我为新版的译本写一个序言,以说明新旧版本之间的一些区别。首先,《花甲忆记》的旧译本是我们在2002 年之前完成的。那是我所翻译外国人写中国的第一本书,由于我自己的专业训练是英语文学研究,所以对于中国近现代史的知识相对比较缺乏,一些必要的人文地理常识,更是显得生疏。参与这本书翻译的还有我的两位助手,郝田虎和恽文捷。当时他们都刚刚拿到硕士学位,之前也没有翻译过正式出版的书籍。虽然我们大家对于翻译这本书都比较用心,花费了大量的时间去查找相关的背景资料,对于书中所引用的大量诗歌、对联、诏书和奏折等,也都绞尽脑汁地试图回译成中文。但毕竟还是火候不够,最后的译文虽然读起来还通顺,但是在内行的眼里,还是可以轻而易举地挑出一大把错误。在过去这十几年中,对于我们的译文所提出的最严厉,也是最到位批评的是王文兵的书评,《此〈花甲忆记〉非彼〈花甲忆记〉:丁韪良A Cycle of Cathay 中译本勘误补正》(《近代史研究》2008 年第4 期)。王文兵是天津财经大学珠江学院的讲师。他在天津南开大学刚完成的博士论文就是关于丁韪良的,所以对于后者的这部代表作相当熟悉。他的上述文章主要分为三个部分:第一部分是讲我们把丁韪良的A Cycle of Cathay 这本书署名译为《花甲忆记》并不合适,因为这是丁韪良1910 年另一本中文口述书的名称。第二部分集中指出了我们在这本书中从英文回译成中文时所犯的错误。第三部分是讲误译的问题,即本书译者们在翻译过程中所犯的理解和表达上的失误。我们在对以前的译文进行修订的时候,十分重视王文兵在其文章中所提出的批评意见,尤其是在回译和误译方面基本上都采纳了他的意见。不过在书名的译法上,我们并不认为《中国六十年记》或《中国花甲记》是比《花甲忆记》更好的译法。我个人认为,《花甲忆记》这个书名恰如其分地代表了丁韪良的本意:因为这是一位花甲老人(丁韪良在写这本书时已69 岁)对于中国自中英首次交战以来一个甲子轮回的历史回忆。虽然1910 年的那个《花甲忆记》包括了丁韪良对于1896 年之后中国所发生一些事件的回忆。但是大家不要忘记,丁韪良在1905 年12 月写的新版序言里已经对从1897 年至1905 年间所发生的重大事件进行了追述,并且预言了中国这个巨人即将觉醒。柯饶富(Ralph Covell)在其博士论文中认为丁韪良1910 年《花甲忆记》是A Cycle of Cathay 的中文缩写本,在这一点上我基本同意他的看法。丁韪良本人是来华的美国北长老会传教士,所以他在书中所提及的许多在华外国人也是传教士。大家都知道,为了传教的方便,一般来华的传教士都给自己起了中文名字。在以前译文中翻译得不到位的传教士中文名字这次全都进行了重译。传教士的中文名字有一个特点,即往往会有多种不同的译法,我们则力求采纳最原汁原味或最通行的译法。例如王文兵在文章中提及William Burns 应译为“宝为霖”,但查阅相关的工具书,我们发现这个名字的译法还有“宾惠廉”“宾为霖”“宾威廉”等不同译法。“宝为霖”可能是较早的一种译法,但却不是最广泛被接受的译法。上网搜一下,译作“宝为霖”的几乎没有,而“宾为霖”则是最流行的译法。所以我们最后采纳的是“宾为霖”这个中文名字。新的译本在中文回译上做了努力,凡是能够查到中文原文的,我们都不辞辛劳地查阅了相关的资料。诸如皇帝上谕、外交国书和照会等文书、中外不平等条约的条款等,我们都尽量做到引用中文原文。对于误译的问题,我们更是提高警惕,在可能的范围内力求避免。当然,这类错误要完全避免也是不现实的。我们欢迎读者继续对我们的译文提出批评,以求能够使译文不断地完善。十几年来,我们的译者也在不断地成长,当年刚拿到硕士学位的郝田虎后来在美国哥伦比亚大学英语系获得了博士学位,又回到北京大学英语系教了十年的书,现在已经是浙江大学外语学院的正教授。恽文捷后来在美国乔治·华盛顿大学拿了另一个中国边疆学的硕士学位,回国后又在中山大学历史系拿到了博士学位,跟导师吴义雄教授一起编译了一本《美国所藏容闳文献初编》(2015),而且还在深圳大学教了十几年的书。我自己也在这段时间里翻译出版了不少外国人写中国的书。所以我对于《花甲忆记》新版译文的质量有充分的信心。丁韪良是中国近现代历史中的一个重要人物,对于20 世纪前后的中国教育、司法、科普和整个现代化进程均做出了令人瞩目的贡献。他的《花甲忆记》一书记录了中国19 世纪后60 年中所发生的一系列重大事件。旧版的中文译本已经受到了广大

丁韪良是一个背景比较复杂的历史人物,随着时代的变迁,他在作品中所表达的各种观点也都在不断地修正和改变,唯一不改的就是他对于中国未来的看好和对中国人民的友好和同情心。由于篇幅的关系,我不可能在这个“译后记”中对于我们这位北大的“老校长”进行全面的辩护。我个人认为,最好的辩护就是把丁韪良的主要作品忠实地翻译出来,让广大的读者有机会阅读到他的著作本身,以便能让读者在其作品文本的基础上,而不是根据某一位学术权威的观点,来做出自己的判断。与此同时,大家也可以在阅读中通过这位世纪老人和亲历者的独特视角,来反观中国近代史上的重大事件和人物,或领略中国文化和社会的错综复杂性。正是出于这个目的,我过去在长达八年的时间里花费了不少精力来翻译丁韪良的三部主要作品:《花甲忆记》(2004)、《汉学菁华》(2007)和《中国觉醒》(2008),并先后由广西师大出版社和世界图书出版公司出版。学林出版社最近要再版丁韪良的《花甲忆记》,这促使我们花了一两个月的时间将原来的译文又重新检查了一遍,订正了原来译文中的一些错误,又增补了对于书中所引典故的注释。编辑叮嘱我为新版的译本写一个序言,以说明新旧版本之间的一些区别。首先,《花甲忆记》的旧译本是我们在2002 年之前完成的。那是我所翻译外国人写中国的第一本书,由于我自己的专业训练是英语文学研究,所以对于中国近现代史的知识相对比较缺乏,一些必要的人文地理常识,更是显得生疏。参与这本书翻译的还有我的两位助手,郝田虎和恽文捷。当时他们都刚刚拿到硕士学位,之前也没有翻译过正式出版的书籍。虽然我们大家对于翻译这本书都比较用心,花费了大量的时间去查找相关的背景资料,对于书中所引用的大量诗歌、对联、诏书和奏折等,也都绞尽脑汁地试图回译成中文。但毕竟还是火候不够,最后的译文虽然读起来还通顺,但是在内行的眼里,还是可以轻而易举地挑出一大把错误。在过去这十几年中,对于我们的译文所提出的最严厉,也是最到位批评的是王文兵的书评,《此〈花甲忆记〉非彼〈花甲忆记〉:丁韪良A Cycle of Cathay 中译本勘误补正》(《近代史研究》2008 年第4 期)。王文兵是天津财经大学珠江学院的讲师。他在天津南开大学刚完成的博士论文就是关于丁韪良的,所以对于后者的这部代表作相当熟悉。他的上述文章主要分为三个部分:第一部分是讲我们把丁韪良的A Cycle of Cathay 这本书署名译为《花甲忆记》并不合适,因为这是丁韪良1910 年另一本中文口述书的名称。第二部分集中指出了我们在这本书中从英文回译成中文时所犯的错误。第三部分是讲误译的问题,即本书译者们在翻译过程中所犯的理解和表达上的失误。我们在对以前的译文进行修订的时候,十分重视王文兵在其文章中所提出的批评意见,尤其是在回译和误译方面基本上都采纳了他的意见。不过在书名的译法上,我们并不认为《中国六十年记》或《中国花甲记》是比《花甲忆记》更好的译法。我个人认为,《花甲忆记》这个书名恰如其分地代表了丁韪良的本意:因为这是一位花甲老人(丁韪良在写这本书时已69 岁)对于中国自中英首次交战以来一个甲子轮回的历史回忆。虽然1910 年的那个《花甲忆记》包括了丁韪良对于1896 年之后中国所发生一些事件的回忆。但是大家不要忘记,丁韪良在1905 年12 月写的新版序言里已经对从1897 年至1905 年间所发生的重大事件进行了追述,并且预言了中国这个巨人即将觉醒。柯饶富(Ralph Covell)在其博士论文中认为丁韪良1910 年《花甲忆记》是A Cycle of Cathay 的中文缩写本,在这一点上我基本同意他的看法。丁韪良本人是来华的美国北长老会传教士,所以他在书中所提及的许多在华外国人也是传教士。大家都知道,为了传教的方便,一般来华的传教士都给自己起了中文名字。在以前译文中翻译得不到位的传教士中文名字这次全都进行了重译。传教士的中文名字有一个特点,即往往会有多种不同的译法,我们则力求采纳最原汁原味或最通行的译法。例如王文兵在文章中提及William Burns 应译为“宝为霖”,但查阅相关的工具书,我们发现这个名字的译法还有“宾惠廉”“宾为霖”“宾威廉”等不同译法。“宝为霖”可能是较早的一种译法,但却不是最广泛被接受的译法。上网搜一下,译作“宝为霖”的几乎没有,而“宾为霖”则是最流行的译法。所以我们最后采纳的是“宾为霖”这个中文名字。新的译本在中文回译上做了努力,凡是能够查到中文原文的,我们都不辞辛劳地查阅了相关的资料。诸如皇帝上谕、外交国书和照会等文书、中外不平等条约的条款等,我们都尽量做到引用中文原文。对于误译的问题,我们更是提高警惕,在可能的范围内力求避免。当然,这类错误要完全避免也是不现实的。我们欢迎读者继续对我们的译文提出批评,以求能够使译文不断地完善。十几年来,我们的译者也在不断地成长,当年刚拿到硕士学位的郝田虎后来在美国哥伦比亚大学英语系获得了博士学位,又回到北京大学英语系教了十年的书,现在已经是浙江大学外语学院的正教授。恽文捷后来在美国乔治·华盛顿大学拿了另一个中国边疆学的硕士学位,回国后又在中山大学历史系拿到了博士学位,跟导师吴义雄教授一起编译了一本《美国所藏容闳文献初编》(2015),而且还在深圳大学教了十几年的书。我自己也在这段时间里翻译出版了不少外国人写中国的书。所以我对于《花甲忆记》新版译文的质量有充分的信心。丁韪良是中国近现代历史中的一个重要人物,对于20 世纪前后的中国教育、司法、科普和整个现代化进程均做出了令人瞩目的贡献。他的《花甲忆记》一书记录了中国19 世纪后60 年中所发生的一系列重大事件。旧版的中文译本已经受到了广大 第一部分 在中国南方的生活 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

第一部分 在中国南方的生活 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1第一章 初识中国. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

闭关锁国的政策—鸦片战争—香港—广州—缠足—澳门

—苦力贸易—“条款”问题

第二章 沿着海岸的北上航行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

厦门—新教堂的落成—福州—佛教—科举考试—风水

—传教使团—地图概览

第三章 学习汉语. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

两种形式和众多方言—声调—将方言写成文字—典籍研究

—“洋泾浜英语”

第四章 宁波场景. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

新教堂—当地人的招魂活动—为何对外国人如此友善?—官话学习

—久经考验的皈依者—教堂讲经—驱鬼—抬偶像游行

—祭神仪式—中国戏剧—不长眼睛的神灵—释放囚徒

—滑稽的军事操练

第五章 场景与事件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

开明的佛教徒—狡猾的乞丐—召鬼的咒语—诅咒和谩骂

—古怪的祭奠—寺庙中的妇女—雨神的化身—赶走洪魔

—鸦片的罪恶

第六章 场景与事件(续) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 83

一次纪律严明的骚乱—葡萄牙人的暴行和中国人的复仇—斗牛

—对赌博的热衷—混杂的婚姻—礼仪的殿堂—桂冠诗人的荣誉

—一场地震及其造成的影响—道士和道教

第七章 在浙江省内的游历 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 99

秀丽山水和污浊罪行—死婴塔台—贡院中的讲道—西坞和异姓婚姻

—将戏台当作布道坛—乡民的殷勤好客—农村世仇—省会

—中国的威尼斯—帝陵—中国的洪涝—愚蠢的榜样

—机灵的师爷

第八章 造访舟山群岛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 111

舟山—奇特的捕鱼方式—普陀—和尚、寺庙和活人祭品

—海盗—囚犯经历

第九章 太平天国起义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 121

泛舟长江—杂牌基督教—外国人的反对—可疑的政策

第十章 “亚罗号”之战 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 137

远征华北—徒劳无益的谈判—大沽失守

第十一章 天津和天津条约 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 159

满族全权特使—预备性谈判及签字—悲剧性和喜剧性插曲

—全是过眼云烟

第十二章 战火又起 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 183

英法联军大沽受阻—华若翰先生访问北京—直隶总督的接待

—陆地上的旅行—溯白河而上—慢待—拒绝磕头—

逐出京师—交换条约—奇怪的不祥预感

第十三章 对宁波的最后印象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 199

一艘中国汽轮及其主人—缺煤的汽轮—幕布前的演员

第二部分 在中国北方的生活 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 211

第一章 移居北京. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 213

被占领的京师—西山景色—寺庙与僧侣

第二章 初识北京. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 227

战争被化解—国际法的引入—开办学校—自然哲学的奇怪概念

—教会与传教使团—怪异的教徒

第三章 长城与北京的圣地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 241

天坛—雍和宫—汉白玉桥—清真寺和亭子—黄寺

—北京的大钟寺—明陵—温泉—居庸关和长城

—历史梗概—慈禧太后

第四章 探访犹太人居住地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 263

简陋的交通工具—原始的道路—烽火台—山峦和矿产

—破旧不堪的旅店—百姓和城市—穆斯林和犹太人

第五章 朝拜孔墓. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 275

黄河的新河道及其周期性变迁—孔庙和孔墓—儒家概说—国教

—三教合一—大运河

第六章 京师同文馆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 289

出任总教习—翻译学校—引入电报的尝试—课程改革的阻力

—倒霉的教习—有怪癖的德国人

第七章 京师同文馆(续) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 301

皇后的出生地—同文馆的印刷所—两个观象台和两种天文学

—创办同文馆的阻力—高官的迷信—老学生—皇帝学英语

—官方的任命—将科学引入科举考试—译书—医学堂与中医

—拘于仪式—格兰特将军的来访—宗教印象

第八章 清朝官员与政府—总理衙门 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 323

清朝官员并非一个种姓—他们的等级、训练、美德和缺陷

—人民的独立性—帝制的局限性—总理衙门的组成及其性质

—奇异的招募

第九章 著名官员. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 339

世袭亲王—汉人政治家—汉人学者—满人学者—满人政治家

—汉人外交家—汉人教习

第十章 中国对西方开展的早期外交活动 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 365

斌椿的航行—蒲安臣使团—首次出使法国—首次出使英国

—首次出使德国—在美的中国留学生—在古巴的苦力

—崇厚的错误—曾侯爷的成功

第十一章 中国及其邻邦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

与俄国的关系—与英国的关系—与法国的关系—德国的目标

—四大列强

第十二章 中国及其邻邦(续) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 391

与日本的关系—自古以来的敌意—它的扩张领域—中美关系

—美国的影响—美国的贸易

第十三章 赫德爵士与海关 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

他的影响并不局限于海关—他如何使法国讲和

—他如何在中国倡导改进—海关的国际背景—它的高尚特征

—它的影响绝非短暂—诞生于一次意外事件—廉政使之长久不变

—赫德爵士谢绝出任英国驻华公使—他从许多国家获得荣誉

- 报佳音

- 主内书籍文创礼品

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺