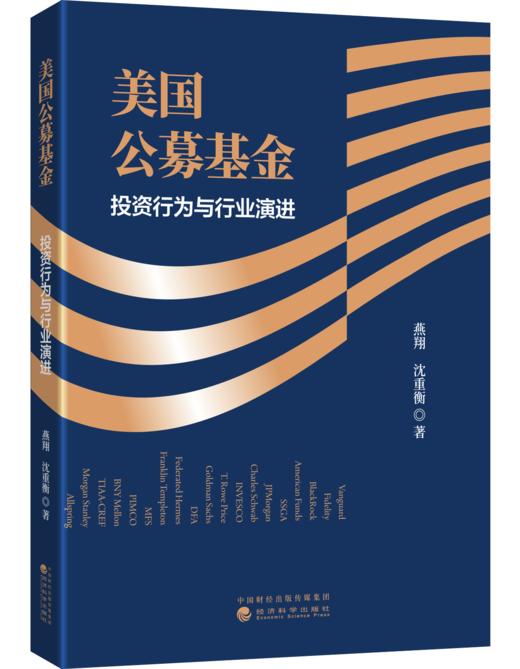

商品详情

前 言:

投资逻辑与商业逻辑

美国公募基金行业诞生至今已逾百年,在全球范围内资产规模最大,对各国资产管理行业发展具有重要借鉴意义。本书系统研究了美国公募基金的投资行为和行业发展演进。主要包含三方面内容:一是从机构投资者视角,剖析美国公募基金的投资行为,包括收益率持续性、投资风格、持仓特征等;二是从产品角度,分析美国公募基金不同产品类型特征,包括主动被动产品、成长价值产品等以及明星基金经理现象;三是从行业发展角度,审视美国公募基金行业发展趋势,包括基金资金来源、产业结构变迁、差异化竞争等。

美国基金业发展特征

经过一百年的发展,美国公募基金从管理规模占GDP不到5%的边缘行业,成长为管理规模占GDP超70%、影响千万家庭财富的关键行业。其行业发展呈现出一系列重要的总量和结构性特征。

一是美国公募基金中权益产品占绝对主导地位。公募基金发展之初基本全是主动权益类产品,20世纪70年代后随着金融创新产品不断多样化,债券基金、货币基金、FOF、REITs等形式产品先后出现。权益类产品规模(包括主动和被动)占比虽有所下降,但2023年底依然有近60%,与之对比,国内权益类产品规模占比仅刚过两成,未来发展空间巨大。

二是明星基金和明星基金经理重要性不断下降。20世纪80年代和90年代是美国明星基金和明星基金经理发展的黄金阶段。2000年以后,明星的重要性开始下降,一方面是权益类基金被动产品开始不断取代主动产品,另一方面主动管理基金中基金经理团队管理逐渐成为趋势。造成这一趋势的核心逻辑,就是主动权益管理作为一个整体跑赢大盘越来越难,其超额收益可持续性不强、规模不经济特点日益突出。

三是权益类产品中被动规模超过主动占据主导地位。指数型被动产品诞生于20世纪70年代初,一开始并没有特别优势,80年代和90年代成为主动管理基金发展最好的时光。2000年以后被动产品发展开始提速,首先在基金增量流入资金上超过主动,2010年以后被动份额持续流入、主动份额开始流出,被动产品在存量规模上超过主动。因此,被动产品并非一生下来就具备了超过主动产品的必然合理性,其发展反映了客观变化的市场商业逻辑。

四是美国基金业发展不断趋于成熟稳定。体现在基金行业集中度不断提高、股票债券产品规模占比相对稳定、基金管理费率持续下降。由于被动产品具有很强的规模经济效应,行业发展的这种特点是必然的。尤其值得读者注意的是,从历史发展趋势看,美国股权型基金平均费率并非持续单边下行的,而是经历了一个先升(20世纪70—90年代)后降(2000年以后加速下行)的发展过程。

投资逻辑决定超额收益,超额收益决定商业逻辑。这里我们想从投资逻辑和商业逻辑相互影响的角度,去理解过去几十年美国公募基金行业发展演进背后的深层次原因。

价值投资基本思路演变

从投资逻辑看,价值投资是公募基金经理普遍选择最广泛的投资方法论,无论美国还是国内公募基金均适用,一些更细的分类如成长风格和价值风格等,主要区别在于价值投资方法的运用上,大家都不会去否定自己是价值投资者。

价值投资理念起源于格雷厄姆,他著有著名的《证券分析》一书,并被称为“价值投资之父”。价值投资理念用一句话概括,就是去购买资产价格低于内在价值的资产。资产价格与资产内在价值之间的差距就是安全边际,这个差值越大投资安全性越大。至于什么是内在价值,早期格雷厄姆认为的内在价值主要指企业的有形资产价值和净资产账面价值,因此特别强调要选择低市盈率和低市净率的打折资产。我们可以把资产想象成拥有两根曲线,一根曲线是价值、一个曲线是价格。格雷厄姆式价值投资,总体上假设了资产价值保持不变(一条水平线),不断去寻找价值曲线显著低于价格曲线的资产,然后等待价格向价值回归获得收益。

格雷厄姆式价值投资在20世纪70年代以后就碰到了问题,一是这种“捡烟蒂”式的价值定义忽略了企业潜在的成长价值,二是市场中越来越难找到价值显著低于价格的资产了。80年代以后巴菲特和芒格扩充了内在价值的内涵,将企业的长期成长属性纳入内在价值考量,由此进入价值投资的第二阶段,要求资产非但要价格低于价值,而且其价值本身也要不断增长(从一条水平线变成一条向右上角的曲线)。巴菲特式的价值投资理念,是当前主流公募基金普遍采用的方法论,即自下而上寻找股票标的,首先要求公司价值要增长(公司基本面往后看越来越好),其次要求公司股价低于公司价值。

从这里我们也可以很清楚地看到价值投资内部,“价值”与“成长”风格的区别所在。第一种,最传统的价值投资,我们将其称为“深度价值”,一定必须要求企业价值低于价格,至于企业价值本身是否增长无所谓,只要资产价格够低(低估值),可以接受企业价值走平甚至略微有所下降。第二种,目前市场中运用最多的,可以称为“价值成长”,一方面要求企业价值有成长性(好公司),一方面也要求股票价格最好低于价值(合理估值),在两者之间做平衡。第三种,一少部分新兴产业科技型基金经理所采用,可以称为“景气成长”,要求企业价值要能够快速成长、价值曲线向上的斜率要陡峭(高增长公司),至于价格是否低于价值不是太介意(可以忍受高估值)。

现实中,公募基金经理能有“阿尔法”获得超额收益,其核心竞争力来自能找到价格低于价值的资产,即前述第一种和第二种情况,这也是价值投资理念最开始的本源定义。

从“阿尔法”到“贝塔”投资

20世纪70年代以前,传统的价值投资,依靠挖掘价格显著低于价值的资产,获得了超额收益。80—90年代,新生代价值投资基金经理,通过挖掘价格低于长期成长价值的资产,诞生了一大批明星基金经理。2000年以后,寻找“阿尔法”超额收益投资方法论中最大的问题出现了,长期内价格可能始终高于价值,即使考虑了企业长期价值增长后,也很难找到价格低估的资产。

资本市场上被低估的资产越来越少甚至没有了,是导致“阿尔法”越来越难挖掘的重要原因。从更宽泛的角度来看,不仅是公募基金,包括对冲基金等广义机构投资者,2000年以后传统价值挖掘型选手获得持续“阿尔法”也越来越难。之所以会出现这种情况,原因可能有以下三个。

一是互联网时代信息高效流通消除了信息差。纸媒时代一家上市公司信息需要很长时间才能被大众获悉,更多深度信息一般大众根本无法获知。互联网时代某家上市公司如果有重要公告,几小时后全网基本就都能看到各类解读,机构投资者相比于市场整体的信息优势在不断减弱。

二是做价值挖掘的机构投资者数量激增,彼此间的竞争使得定价更加充分。1990年以后美国股票型公募基金数量大幅增加,而上市公司总数在90年代后期开始不增反降,到2007年美国股票型公募基金数量超过了上市公司总数,之后这个剪刀差越拉越大。二级市场在石头里挖金子的人,远比石头还多。

三是美联储货币政策各种宽松及预期宽松,使美股估值很少再出现系统性低估状态。1987年10月“黑色星期一”后,美联储历史上第一次因股市波动出手注入流动性。此后货币宽松便成了应对各种经济金融问题的不二法门,每逢危机必有货币放水,而且幅度越来越大。持续宽松预期下,资产价格很难被低估。

市场特征的这种变化,导致了主流投资逻辑,从“阿尔法”投资到“贝塔”投资的转变。所谓“贝塔”投资,即对市场一些系统性趋势而非个股差异进行交易,比如做择时交易或者只持有特定行业的赛道投资。“贝塔”投资在美国公募基金业萌芽于20世纪90年代中后期,在此之前很长时间,很少有基金经理专注于特定行业赛道,基本上大家消费、医药、科技、制造、金融地产都会买一点,主要看公司好不好,并不会过度纠结投资哪个行业。

被动权益产品商业逻辑

情况到了20世纪90年代中后期出现了变化,在互联网科技股行情浪潮中,收益率排名靠前的基金产品几乎全是互联网科技型行业赛道基金,传统综合型基金产品即使能跑赢标普500指数收益率排名也不靠前,这是以前从来没有出现过的。在90年代这些行业赛道基金还基本都是主动管理型产品,不过这种行情特征基本上已经预示了后续行业的发展模式,既然收益率表现最好、弹性最大的基金是聚焦在某个特定行业赛道的,那完全可以用指数型被动产品来取代。

2000年以后美国公募基金被动产品开始加速崛起,几乎所有重要的宽基指数和行业赛道都有了对应的ETF产品。公募基金行业这种商业逻辑背后的投资逻辑,是投资收益率中选择个股“阿尔法”的重要性,开始让位于选择行业的“贝塔”,行业“贝塔”对整体收益率的影响要远高于个股“阿尔法”。同样的投资逻辑和商业逻辑,国内市场中也再次出现。2016—2020年的几年中,主动管理权益基金在白酒、医药、科技、新能源等不同领域选择核心资产标的。刚开始时并不太好区分收益率的决定因素,是个股“阿尔法”还是行业“贝塔”更重要。2021年以后大家慢慢看清楚了,决定收益率的是选择能够跑赢市场整体的行业赛道,而不是在赛道内精选个股跑赢行业指数,这种情况下选择行业赛道更重要。

被动产品发展的商业逻辑,本质上就是在各个行业赛道的“贝塔”上都设置了可投资的金融产品,但被动产品并不解决哪个“贝塔”可以起来的问题。而主动管理这边,也有一个悖论,就是行业研究员和行业主题基金经理的优势是在行业内选择优质标的个股,而并不擅长判断行业指数是否能跑赢大盘。因此从目前国内外的发展情况看,主动权益基金也不具备很强的“贝塔”选择能力(所谓的板块轮动投资能力)。所以最后行业发展的结果,就是被动产品提供合适的投资工具,投资者自己做决策。

主动管理发展优势探析

2024年四季度,国内公募基金权益类产品被动规模也已正式超过主动,新的行业发展阶段已经到来。考虑到中美股市基准宽基指数长期收益率表现的差异,中国公募基金主动管理权益产品相比美国,应该会有更多获得超额收益的机会以及更大的行业发展空间。这其中有以下几个方向,主动管理权益基金可能有更好的发展优势。

一是绝对价值(或称深度价值)策略,即选择绝对低估值标的,更加关注稳定的绝对收益,长期收益率曲线稳健、回撤小。从量化研究分析来看,无论国内市场还是美国市场,低估值的绝对价值投资策略都是有效的,平均年化收益率约在10%—12%,缺点是成长属性不足、牛市中弹性不够。绝对价值策略当前在美国市场中越来越难以为继,主要原因是美股实在太强了,2008年国际金融危机后标普500全收益指数年化收益率高达近14%。而在国内,绝对价值投资风格产品应该会有更大发展空间。

二是专注于部分更容易找到个股“阿尔法”的行业。在很多“贝塔”属性较强的行业中,主动管理要做出跑赢行业指数的“阿尔法”是非常困难的。但在其他一些偏中游的行业中,情况则完全不同,典型的行业如化工、机械、汽车等。这类行业内部公司业务差异性大,甚至可能彼此没有联系,往往会出现“板块没行情、个股有机会”的走势特征。这种情况下,被动指数类行业赛道产品长期超额收益可能纹丝不动,而个股上牛股频出,因此特别容易给主动管理基金创造“阿尔法”的机会。

三是多资产配置策略。多资产配置策略从本质上说,是在交易不同类型资产的“择时贝塔”。但不同于每个单类资产的多空择时选择,多资产配置策略可以利用不同资产间的相关性特征,改变整个投资者组合的收益率风险分布,这也是现代投资组合理论的核心思想。此外,从商业逻辑看,个人投资者不太可能同时既买股票,又买债券,再买黄金等,技术上就很难完成多资产配置,多资产配置是机构投资者有与生俱来的优势。

本书内容结构如下:第一章对美国基金业基本情况与发展历程进行概述。第二章对美股行情进行概述性回顾,包括整体行情历史脉络、行业板块结构性演变等。第三章分析美国主动管理权益基金投资行为,包括超额收益、持仓特征以及风格漂移、追逐动量、资产泡沫等焦点问题。第四章分析美国公募基金投资人结构与申赎行为,即基金资金流入和流出问题。第五章分析美国公募基金行业特征,包括行业总量和结构发展变化趋势、基金公司发展情况、基金经理特征等。第六章分析美国公募基金公司行为,包括外部竞争行为与内部管理行为特征。第七章、第八章、第九章聚焦基金产品,分别分析了主动管理类、被动管理类以及创新类产品发展特点。第十章介绍了美国公募基金历史发展中多个重要的明星基金与明星基金经理,他们是公募基金行业中最光辉闪耀的明星。第十一章分析了一批著名非公募基金投资人,希望从对比中更好地理解公募基金发展规律。第十二章对中美公募基金行业一些发展数据指标进行比较分析,希望通过美国经验给国内基金业发展带来更多有益的启示。

2025年2月

- 经济科学出版社微商城 (微信公众号认证)

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺

- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...