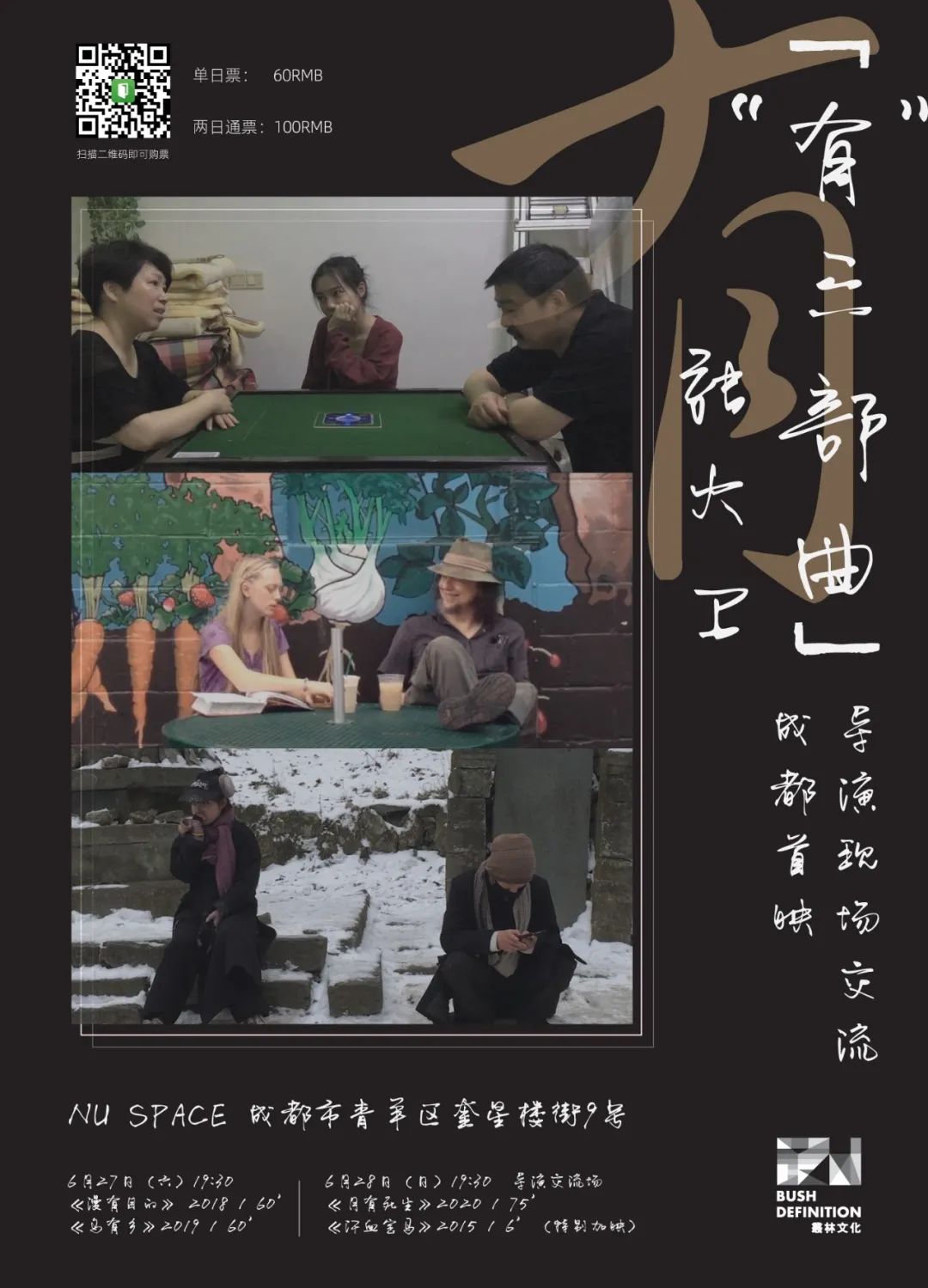

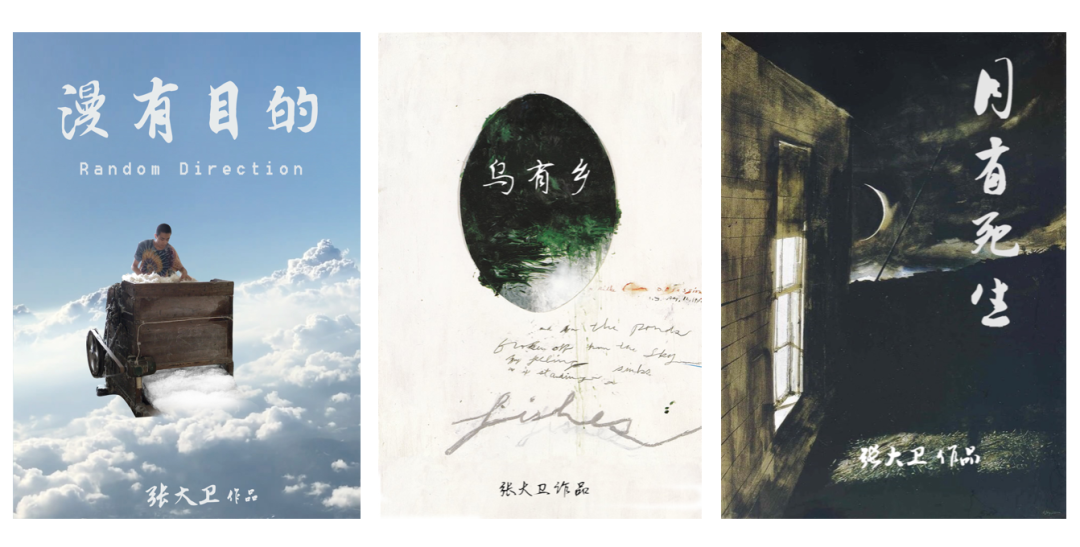

本周末,我们有幸邀请到2018年「十荐」十佳影片《无水之桥》的导演张大卫来到成都,放映交流他2018-2020年间创作的“有”三部曲:《漫有目的》、《乌有乡》以及《月有死生》。

张献民评价张大卫的影像“…更有点像音乐…几个单曲分享着共同的一些主题、一段声音的变奏或出现在另一首单曲中…对于影像创作这很少见。” “张大卫的作者性很强,我觉得他的拍摄和剪辑的识别度很高。他在一个疯狂创作的阶段,创作有相当价值…” 。

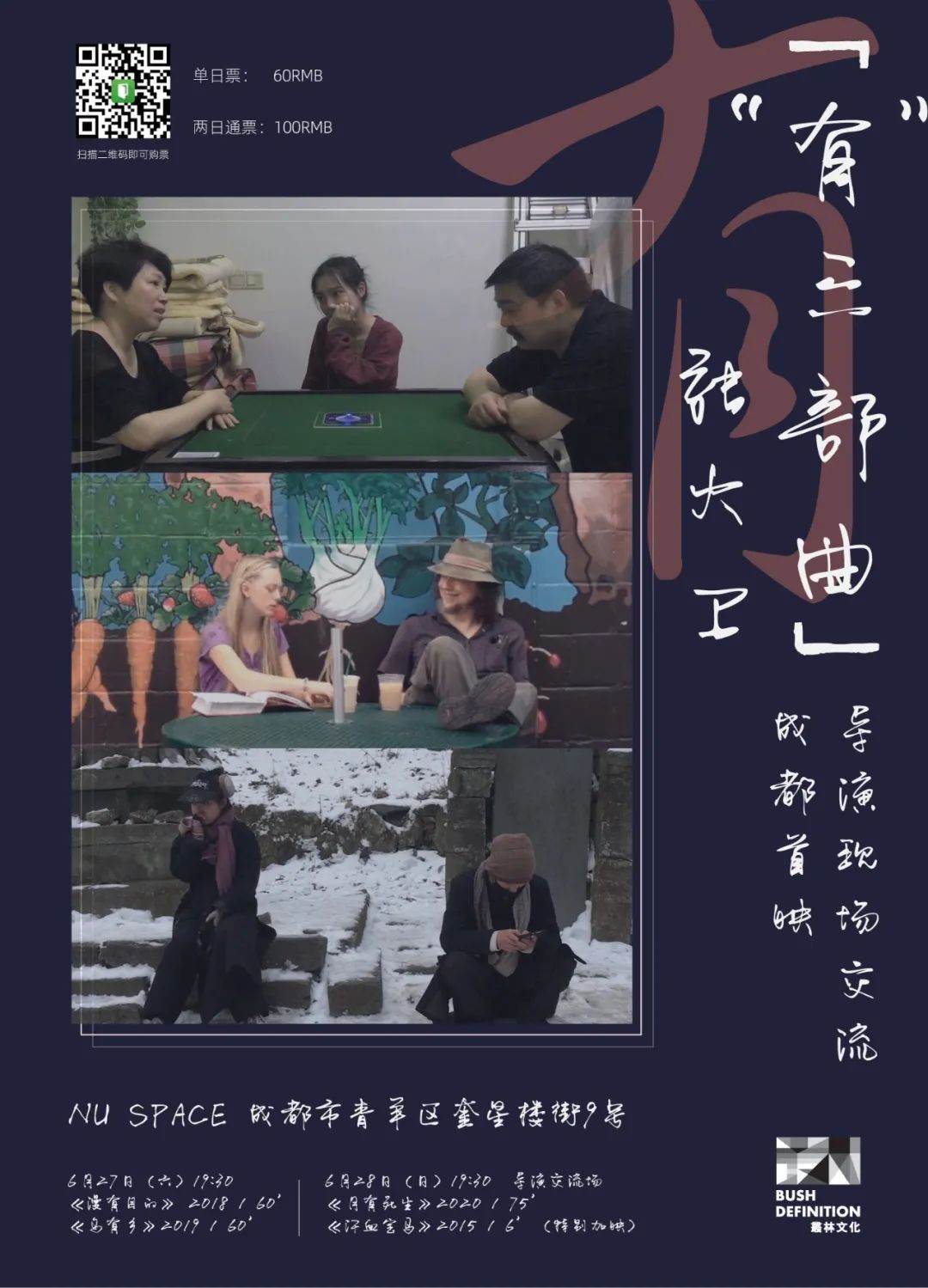

导演身份之外,曾旅居“文学之城”美国爱荷华市的张大卫还是一位翻译,诗歌与文学是他电影的重要元素。《乌有乡》纪录了年轻时曾和凯鲁亚克以及《在路上》主角人物原型尼尔•卡萨迪一起在路上的垮掉派诗人查克•米勒的晚年生活;《月有死生》片中引用《日本辞世诗》,这些诗作皆是日本僧人和俳句诗人死前写的最后一首诗…

《乌有乡》剧照

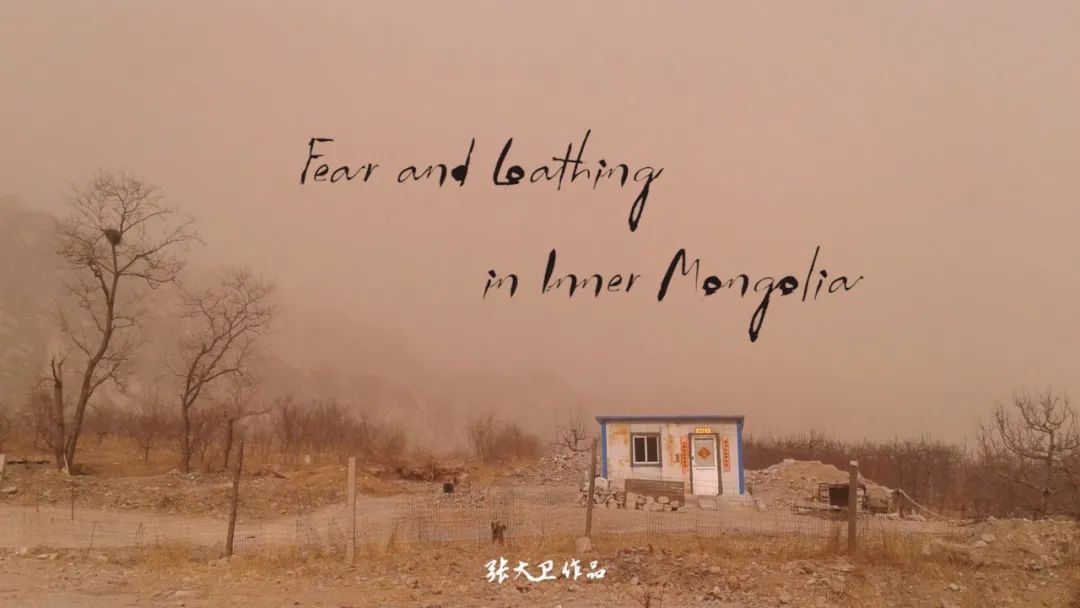

本次活动设有套票,并将特别展映张大卫的第一部影片《汗血宝马》。希望观众们通过多观看,了解他作为电影作者的特质,掌握更多与导演交流的素材。

《汗血宝马》剧照

好久不见,我们现场见!

妖灵妖 ——

《数码娱乐DVD导刊》主编,电影节选片人、评审,艺术院线推动者

独具一格、自由散漫的影像世界。

张献民 ——

北京电影学院文学系教授,独立电影批评家、策展人,电影节评委

这是张大卫的“随手拍”。他连续拍了几个作品。几个作品的内容(素材) 和方式(风格)都有相互交叉。但他几个作品之间确实不形成段落或章节关系,更有点像音乐,有些自由创作者模糊了专辑或单曲的概念,几个单曲分享着共同的一些主题、一段声音的变奏或出现在另一首单曲中。对于音乐这可能是传统方式的延伸,对于影像创作很少见。

张大卫对随手拍也是不满的。不知他锁定的“电影性”是什么,虽然我连续看了几部。感觉他很追求他的电影内部的某种一致性,这种一致性恰恰要通过不合理的混搭来达到,他不大喜欢别人完成的影像,所以在混搭中借用很少(有一处投影了一段文德斯《公路之王》的片段,这恰恰是我最喜欢的文德斯影片)。

张大卫的作者性很强,我觉得他的拍摄和剪辑的识别度很高。他在一个疯狂创作的阶段,创作有相当价值,但他不一定知道自己创作的是什么,以及三观相当混乱。我这样描述,虽然部分人会以后绕开他,但肯定有部分人会热衷于寻找他的作品看看。

从作者性的传统角度来看,张大卫也是一个无法解释的多重人格。他很年轻,出生于济南,目前生活在烟台,拍了济南、武当、崇寿(我原来不知道这个地方,通过他的影像和剪辑我发现了一个非常可爱极其人性化的小镇)、爱荷华等很多地方,他对各地和各个人物的感情像是平均的,抚摸式的镜头总是略带嘲讽。

《月有死生》剧照