你印象中的孔子是不是一个迂腐、刻板、严肃的老头儿,长着山羊胡须、张口闭口“之乎者也”,无趣得很?

这要“归功于”我们从小到大的课本,提到孔子总是干巴巴的几句:孔子是我国春秋战国时期著名的思想家、哲学家,儒家学派的创始人。被推上神坛的孔子离我们很远很远,面目模糊、形象刻板。

然而,一个鲜活、有趣的灵魂岂能被几句话就定义了。

孔子称得上是最能体现中华文明集体人格的人,也是中国文化“走出去”的最成功案例。

读懂了孔子,就理解了大部分中国人的思想源头和精神追求。

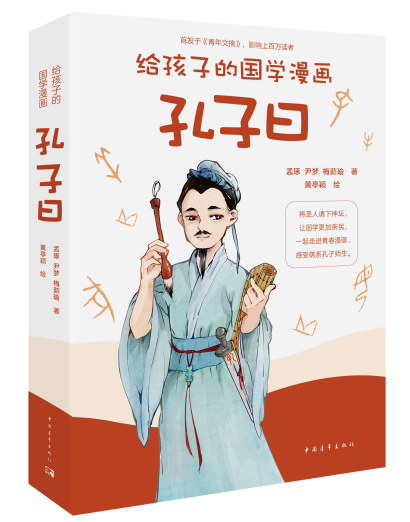

让这本国学漫画《孔子曰》来打破你对孔子的刻板印象,了解他承载的文化和有趣的一面吧!

全彩印刷,

封面浮雕质感设计,

超过500副青春漫画,

《人民日报》评论推荐!

《人民日报》曾专题报道过以国学漫画《孔子曰》为代表的一系列国学普及优质作品,称之为:“有深度的大众国学,有趣味的青春国学,有担当的时代国学。”

专业+趣味是它最大的买点。从目录上就可以看出来,我们才不端着坐着,我们要卖萌!

“孔子的猛男老爸”

“爱问问题的小孔子”

“孔子当爸爸啦”

“孔子做过外交家”

……

这套书的作者孟琢老师是极少的专业+趣味的稀罕作者。

孟琢老师从初中就开始精读《论语》,一发不可收拾,一路读到北京师范大学博士毕业留校任教,现为北师大文学院副教授、研究生导师。

在北师大,孟老师先后开设过《论语精读》《孟子精读》《说文解字研究》等课程,孟老师讲课堪称一绝,数次获得国家级和北京市级高校青年教师教学基本功大赛一等奖。

北师大最大的礼堂能容纳400人,每次孟老师的课都坐得满满当当,台阶上也全是人,就连其他院系的小伙伴也慕名前来,挂满了窗户。

最为难得的是,作为大学教师,孟琢老师并不是一味躲在象牙塔中不问世事,相反,他以传播传统文化为己任,积极面向社会大众开展各种活动和课程、讲座。

在北师大二附中、人大附中、博雅小学堂、超星尔雅等平台,孟老师开设了《论语》《孟子》《说文解字》等国学经典课程,用妙趣横生的方式,带领孩子们走近传统文化。

在《青年文摘》等刊物发表传统文化普及文章近百篇,包括原创国学漫画《孔子曰》。本书就是在《孔子曰》漫画基础上精心策划而成。

除孟老师外,《孔子曰》主创团队均为平均年龄20岁左右的年轻人,思维活跃、脑洞奇大,面对孔子这样厚重的题材,她们举重若轻,以年轻人和孩子们喜欢的方式,将一个青春、趣味又不失专业、严谨的产品呈现在读者面前。早在成书之前,《孔子曰》就多次获得北京市级和校级创业、创新奖项。

(漫画作者、校园画家黄亭颖)

这本书让孩子读得上瘾,可是有原因的,让我们一起来看看它是如何解读孔子的吧~

1、

真实的孔子很有趣

他曾架着破马车,哼着小曲儿,周游列国、踏遍中华大地,堪称史上第一位穷游达人!

他携带“猛男”基因,身高2米,文能弹琴习礼、武能射箭驾车,简直就是无所不能的全才!

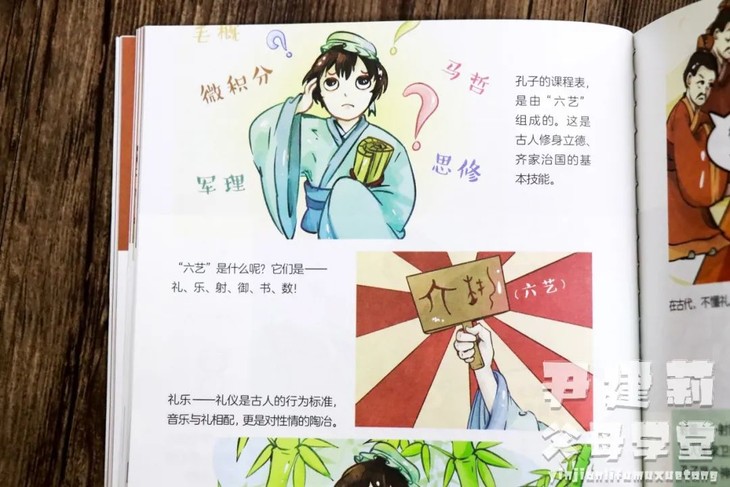

因为“六艺”傍身,“高帅穷”孔子在鲁国人气满满,如果当时有选秀节目,那是分分钟出道的节奏。

有个成语叫“观者如堵”——围观的人很多,就像一堵墙一样,围得水泄不通,这个成语最初的来历就是形容高大帅气的孔子在菜园子里练习射箭被众人围观的场景。

他热爱音乐,说“《韶》乐尽美矣,又尽善也”,听到好听的音乐甚至三个月不知肉味。

相传,他整理编撰了我国第一部诗歌总集《诗经》,他评价《关雎》的那句“乐而不淫,哀而不伤”,恐怕是最早的乐评了!如果古代有《乐队的夏天》,嘉宾的位置非“孔子·真爱乐人”莫属!

他并不总是正襟危坐,有时傲娇,有时毒舌。

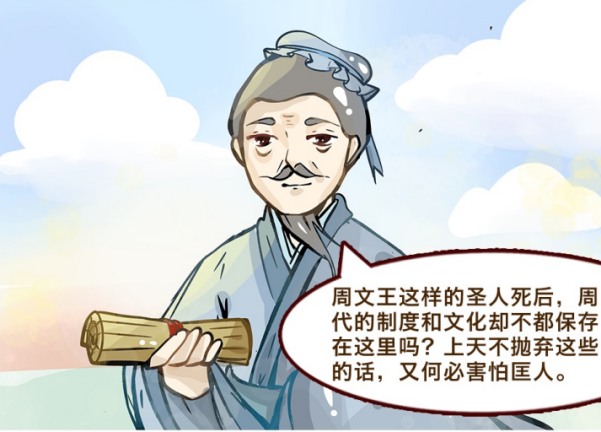

有一次,孔子师徒在匡城遭遇恶人,被团团围住,孔子没有在怕的,而是铿锵有力地说:“伟大的周文王去世后,周代的文化遗产不都掌握在我手中吗?你们能奈我何?”这话是不是有一种“天生我才必有用”的自信和傲娇?

这个傲娇的人很挑剔,吃饭时有“十不食”,这样的食物不吃那样的也不吃,他的名言是“席不正,不坐”“割不正,不食”(《论语·乡党》)。这矫情劲看起来还有点萌是怎么回事?

这样的人,毒舌起来也是无人能敌。宋国掌管军队的大将军桓魋奴役百姓,花三年时间,为自己打造石头棺材,希望能够不朽。孔子听说后,不留情面地泼冷水:“这样奢靡,死了之后还不如马上烂掉!”(20.《大树下的迫害:孔子在宋国》)

不光对别人,孔子“黑”起自己来,也能下狠手。

孔子在宋国怒怼司马桓魋后,遭遇追杀,好不容易逃出去又和弟子们走散了。路过的人说他像条丧家犬,孔子非但没生气,反而欣然接受:“说的不错,我这狼狈的样子,可不就是一条丧家之犬吗?”(《21.丧家狗:孔子在郑国》)

看到这里,你还觉得孔子高冷吗?并没有吧?反而会觉得他很有烟火气,像我们生活中遇到的某些人。

2

孔子的人生是个传奇

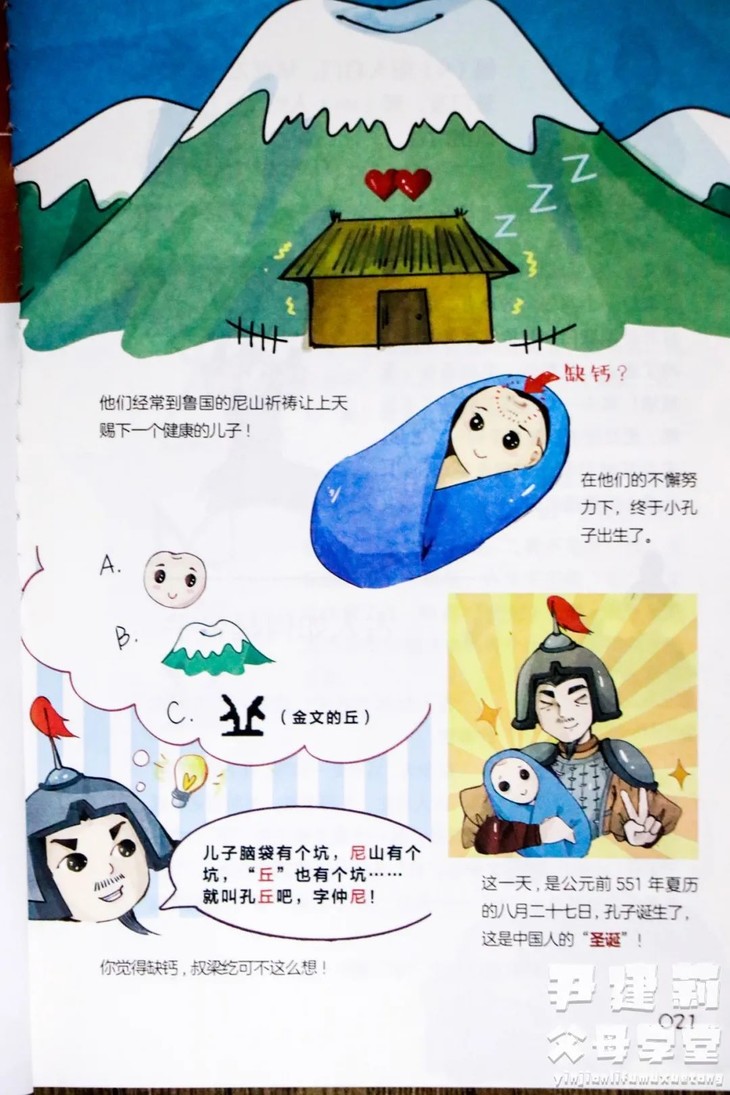

孔子的父亲是鲁国有名的猛男——叔梁纥,力能扛鼎,打仗时以一挡十。孔子继承了优良的基因,身高九尺六寸,相当于现在的2米出头,是个典型的“高帅穷”。

可惜的是,孔子幼年丧父,从小挑水、砍柴,饱尝世间疾苦。

然而,小孔子并没有深陷在生活的泥沼中,而是发奋读书,好学上进,用知识改变了命运,从“二小放牛郎”成长为仪表堂堂的鲁国外交官,凭三寸不烂之舌化解一场场外交危机。

可惜的是木秀于林风必摧之。孔子的才华太耀眼,让敌国非常警惕,坏人使出离间计。孔子被迫去国离乡,开始了与弟子们周游列国的穷游之路,看到这里脑子里不由得响起了一阵BGM:“我要从南走到北,我还要从白走到黑。”

他们遭遇过“一场斗鸡引发的惨案”,遇到很多坏人、怪人、狂人,在齐国惨遭“毒舌”,在卫国见到不该见的美女,在宋国被追杀,在陈蔡两国之间断了粮……可即便如此,孔子依然胸怀珠玉、坚守理想,期望寻得明君,弘扬大道。“累累若丧家之犬”虽是自嘲,却也正体现出他为传道授业明理周游列国的先驱者形象。

经历了14年在外漂泊的磨难,孔子终于返回了家乡鲁国。对政治彻底失望的他,将重心转向教育事业,开创了我国平民教育的先河。孔子一生共招收门徒3000余人,优秀者72人。孔门师徒情比金坚,弟子们的深情爱戴温暖了孔子大半生的颠沛流离,这份师徒之爱,是流淌在《孔子曰》里的一抹温暖底色。

孔老师提倡“有教无类”,主张教育不分贫贱、阶级和出身,只要有心向学,都可以接受教育。要知道,在当时,教育还是贵族的特权,读书不是你想读就能读的。因为对教育事业的巨大贡献,孔子被后世尊称为教师的“祖师爷”。

回顾这一生,孔老师表示:哥这一辈子,也算是轰轰烈烈、跌宕起伏了!

面对这样传奇的人生,你难道没有走近他的兴趣吗?

3

原来你是这样的孔老师

《孔子曰》不仅是孔子的人生传奇,你还可以把它当成一部春秋时代的课堂情景剧,子贡、子路、颜回、子夏、曾子等同学们排排坐,孔老师咳嗽两声,开了腔。

等等,且慢,请问孔老师,您怎么收学费?

一份“束脩”等于10根腊肉条,孔老师这么能吃吗?还是家里要开腊肉铺?

非也,非也,看了《孔子的学费》这一章你就明白了,此腊肉非彼腊肉也,孔老师的学费并不贵。

孔老师在教学上很有一套。他说:“学而时习之,不亦说乎。”语文书里对这句话的解释是“学习然后按时温习,难道不是一件快乐的事吗?”讲到这里,仿佛听到教室后排传来一阵嗷嗷的叫声:学习让人快乐,为什么我不这么觉得!!!

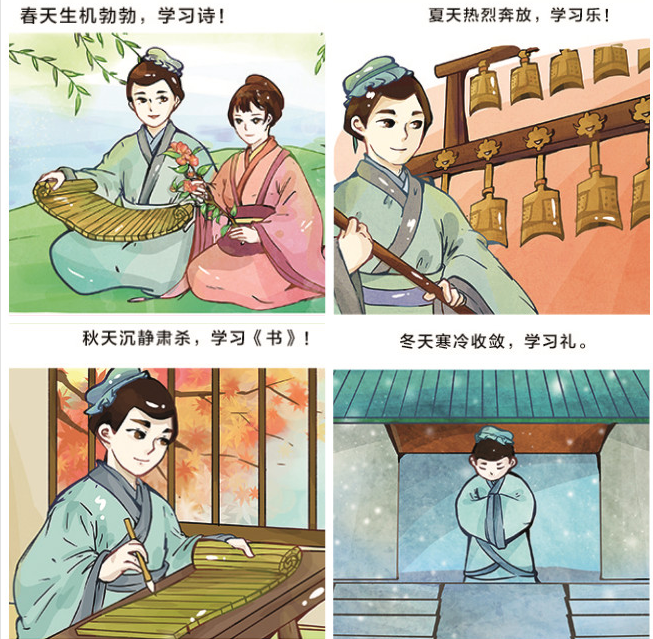

这是因为多少年来,我们对“时”的理解一直是错误的,“时”并不是“按时”的意思,更不是“时刻”的意思,“时”是“适时”的意思——在合适的时间,学习合适的内容。

“学而时习之”真正的意思是说:在大自然的节律中,把内心觉悟落实在行为实践里,在学习的过程中,知行合一,生命不断地充实与完整,这不是一件令人由衷喜悦的事吗?

作为老师,孔子强调“不愤不启,不悱不发”,“愤”不是愤怒的意思,而是指“情感的涌动”;“悱”指“想说而说不出来的样子”。非到你想弄明白、想说出来却不得的时候,不去教学和启发。这不就是我们今天说的那个时髦的词——内驱力吗?没有情感的涌动和独立的思考,这样的学习是空心的、是僵化的,顶到天也只能培养个“小镇做题家”。

其实,我们今天借助漫画这样青春趣味的形式,来亲近孔子,不就是一个“不愤不启,不悱不发”的过程吗?

通过有趣的故事,得以走进孔子的生命,和他一起喜怒哀乐、一起共振,有了这样情感的涌动,才能促发独立的思考和进一步学习了解的冲动。

在情感的涌动和独立思考的基础上,孔子鼓励学生“举一反三”,通过“切磋琢磨”精进学问;对不同性格的学生他还能“因材施教”……这些学习方法和教育理念,在今天看来也不过时。(《13.孔子的举一反三》《33.因材施教:孔子是个“两面派”?》《36.子贡的切磋琢磨》《39.子夏学诗》……)

4.

在《孔子曰》中你能学到什么?

我们今天再读孔子,不要以为嘻嘻哈哈看几个故事和段子就觉得读懂了孔子。孔子身上最可贵的是一种真正的“君子”精神,从他的身上我们可以学到很多。这些在《孔子曰》中都能找到:

我们要学习他“人不知而不愠,不亦君子乎”的达观。

无论经历怎样的误解、诽谤,甚至阴谋诡计,都坚如磐石,任何风浪、漩涡也奈何不了他。

从不怨天尤人,在困厄面前孔子总是能“不改其乐”,用道德驱散阴云,在心中留下一片明朗的天空。

学习他“君子固穷”的坚守。不离大道,坚守德性,这就是孔子的“固穷”。

孔子说:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”对君子来说,一切的困厄只不过是对自己的检验罢了。

学习他“己所不欲,勿施于人”的自省;

学习他“好学敏求”的孜孜不倦;

学习他“君子不器”的全面发展;

学习他“老者安之,朋友信之,少者怀之(对老人尊敬奉养、对朋友肝胆相照、对晚辈细心呵护)”的人生境界。

在《孔子曰》中,你还会看到很多经典文本,学到很多汉字知识、历史典故和传统文化,更有关于古人生活的方方面面。

比如,你会见到“叶公好龙”的那个叶公的“真面目”,了解12时辰中的古人生活、古人住的房屋是什么样、“大雁”在中国古代有着怎样的文化内涵、古人怎样打仗、古代有哪些有名的隐士、“分封制”是怎么回事、“春秋笔法”指的又是什么……

可以说,一书在手,关于孔子和春秋战国的一切,全都有了!

关键还不枯燥、不艰涩。

5.

读者评价、专家推荐

《孔子曰》首发于《青年文摘》杂志,连续数期被评为“读者ZUI喜欢的栏目”,影响了上百万读者朋友。

有读者这样评论:

“从小学到高中,教材里的《论语X则》永远盖着“必背”的戳。教材截取的《论语》在很大程度上影响了我对孔子一行人的看法,然而,它所能体现的只是一个片面。幸好,我遇到了《孔子曰》,原来那个屹立于神坛上的孔圣人也会痛哭、会大笑,还有一些独特的小癖好;原来七十二贤从不是循规蹈矩的“三好学生”。他们师徒同品这一樽人生哲理的琼酿,共饮这一杯乱世纷争的苦茶……”

著名语言文字学家,北京师范大学文学院资深教授王宁先生,近年来一直致力于传统文化普及工作,她为本书及作者点赞:

这本书让真实的孔子走近稚嫩、单纯、好奇的孩子们,那一幅幅可爱的漫画映入眼底的同时,表意的汉字、古代的文化也印在孩子们脑中。追着有趣的小故事,曾被孩子们既畏且厌的文言文,在孔子的人格魅力中,变成了欢快的阅读。让我们为成功捕捉到童趣又引领了童心的作者说一声:“真好”!

北京师范大学第二附属中学特级教师何杰,将这本书推荐给自己的学生:

孔子、故事、典故、文字溯源和漫画五大因素完美融合,让青少年了解鲜活的孔子、感受青春的国学。简明的文字、靓丽的色彩、精准的线条、恰当的布局,无不体现创作者的学力与匠心。在读图时代为青少年做国学启蒙,在他们的生命中播下一粒饱满的种子,等孩子们长大,他们会感受到《孔子曰》的力量,会对这部书的作者有深深的感谢,并且一定会让他们的孩子传看下去。

北京市第五中学分校附属方家胡同小学语文教师,也在课堂上利用《孔子曰》为学生讲述孔子的故事,在孩子们小小的心灵中播种下一颗热爱传统文化的种子。

读者评价、豆瓣短评:

心动不如行动,孔老师在向你招手哟!