一个“把悲伤留给读者,

把快乐留给自己”的作家

要说最近网络上最火的作家,一定是余华无疑了。

但余华的受欢迎,不是因为作品,而是他那被写作耽误的段子手才华。

有一次,余华接受一位法国记者的采访。

法国记者问他:“法国作家和中国作家最大的区别是什么?”

余华一脸正经且严肃给出了他的答案——

对于代表作《活着》,余华也不忘调侃自己。

有人问他:《活着》赚了多少稿费?

余华回答:我靠《活着》活着。

“那我们假定10分是满分你会为《活着》这本书打几分”

——“9.4分”

“那剩下的0.6去哪里了?”

——“剩下0.6去问问那个豆瓣?,他们给我打的分”

至于为什么走上文学?余华拿出说脱口秀的天赋。

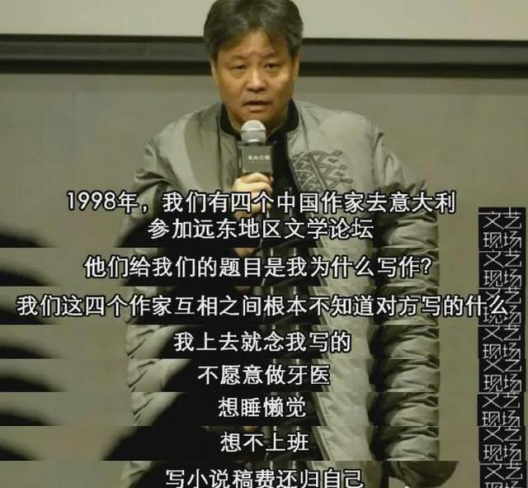

余华、莫言、苏童、王朔四人,去意大利参加远东文学论坛演讲。

主办方给四个人临时起了演讲主题:“我为什么写作”。

余华一上去就说,自己就是不想上班,想睡觉,才去写小说的。

莫言说自己就想买双皮鞋,王朔说自己也差不多,只有苏童单纯说因为热爱文学才走上这条路的。

苏童下来就心里抓狂,说自己太天真了,给出的理由实在太羞耻了。

余华在一旁,哈哈大笑。

正如余华所讲,他写小说,就是不想上班拔牙,只想躺平摸鱼。

“弃医从文”

余华的父亲是外科医生,他的童年几乎是在医院里长大的。

余华小时候不爱上学,有一回他不想去上学,骗父母说肚子痛。

刚好父亲是医生,就问余华胸口疼不疼,余华说也疼,余华不知道阑尾炎是从胸口开始疼的。

余华父亲断定这是得阑尾炎了,直接把儿子推上手术台,割了阑尾。

余华母亲事后只是淡淡说了句,这孩子以后当不了飞行员了。

图 | 源于《朗读者》

余华小时候不爱上学,就跟他长大了不爱上班一样。

1977年,余华参加文革后的首次高考,但他落榜了,直接分配到卫生院当牙医。

70多岁的老师傅就给余华演示了一遍,就让余华直接上手给人拔牙了。

真是一个敢教,一个敢学。

在接下来五年时间里,一边是老师傅看报纸开处方药,一边是从没学过拔牙的余华,拿起钳子拔了一万多颗牙。

直到有一天,他看到文化馆的人在街上到处溜达,好生羡慕——“为啥自己每天要在这里拔牙8个小时,而他们却满大街晃悠。”

余华上去问,为啥在街上晃悠不上班?

人家直接说,这就是在上班。

心里不平衡的余华,萌生了去文化馆上班的想法。

而要去文化馆上班,就要有小说发布,于是他决定写小说。

余华刚写小说的时候,根本不知道怎么写,连分行、标点符号都不会用,

他拿来一本文学杂志,翻开仔细研究,认真写下一字一句,写完拿去投稿。

余华家有个院子,邮递员每次骑车过来,就会把退稿从围墙外面直接扔进来。

后来父亲都知晓了,只要听到很响的声音,那肯定是退稿了。

余华回忆说:“写的第一篇小说没有发表,手稿也不知道去哪里了。然后第二篇,里面好像有故事了。再写第三篇,不仅有故事,还有人物了,很幸运这第三篇发表了。”

最终凭着写小说,余华成功转到文化馆工作。

第一天上班,余华特意迟到了两个小时,结果他发现自己却是第一个到的。

余华知道,这个单位他来对了。

“与莫言的上下铺友谊”

事实上,很多文学大佬,写作的初衷和余华一样,起初并非是文学梦。

中国首位卡夫卡文学奖获得者—阎连科,坦白因偶然看到张抗抗写了小说《分界线》,就从下乡的农村调到省城去工作,好是羡慕,为了调到城里去,为了改变命运,他也去写了小说。

还有余华的好友—莫言,曾多次公开说自己写作动因,就是为了穿到亮闪闪的皮鞋,为了天天有饺子吃,甚至是为了娶到那位漂亮的本村石匠的女儿。

莫言和余华,是同学兼挚友。

1988年9月,中国作家协会鲁迅文学院与北京师范大学共同举办的文学创作研究生班开学了。

余华和莫言被分在同一个宿舍,还是上下铺。

莫言比余华大5岁,当时莫言已经写出《红高粱》《天堂蒜薹之歌》等一批代表作。

而余华只能算后起之秀,《在细雨中呼喊》《活着》等代表作那会还没写出来,也没拿过有分量的文学奖。

莫言非常欣赏余华的才华,他特意在一篇文章里写到“余华写东西很特别,别人写树是往上成长,余华会写树的倒影”。

他们一见如故,很快成为无话不谈的好友。

后来莫言成为中国第一位获得诺贝尔文学奖的作家,本来是一件让国人自豪的事。

却有不少键盘侠抨击莫言,指责他作品里充斥着污秽、坠落、丑陋……扭曲和污损了国人形象。

莫言成为众矢之的,谩骂、质疑,甚至有人发起人身攻击。

这些人永远不会懂得,有时候揭露黑暗,恰恰是心怀光明的渴望。

莫言获奖后,余华第一时间去祝贺,他还利用浙江师范大学做《我们的文学》主题讲座时,公开为莫言辩护:

“作家都是以自己的良心写作,莫言也是这样。他20年来都一直坚持独立写作,网上的批评对他不公平。如果以文学价值而言,莫言应该可以获十次茅盾文学奖。因为90%茅盾文学奖的作品都比不上莫言最差的一部。他获得诺贝尔文学奖,也标志着一种社会的宽容与进步。”

其实这些话,余华是说给莫言的,也是说给自己的。

“月光照在路上,像是撒满了盐”

说到余华,第一印象是他的代表作:《活着》。

福贵的爹掉落粪坑死去,娘是病死的;

儿子因抽血过量而死,女儿难产而死;

妻子得软骨病而死,女婿在工地被水泥板夹死;

就连剩下唯一的亲人外孙,也是吃豆子撑死掉的。

明明书名叫《活着》,可是全篇都在讲死亡。

以及后来的《许三观卖血记》《兄弟》,无一不是散发苦难文学的影子。

虽然余华被认为是苦难文学的代表,但他和王小波一样,作品有一种荒诞,一种黑色幽默:福贵的人间悲剧,李光头的流氓行为,许三观的数次卖血……

如果说王小波是特立独行的浪漫骑士,那么余华就是解剖死亡的无情手术刀。

不知不觉中就在你屁股上捅上一刀,翻着肉冒着血,还不允许你趴着,只允许你坐着。

一直有人批判余华写得太黑暗了,太负面了。

但在我看来,余华的黑暗是不一样的,是“看完黑暗之后,心怀希望更胜”的那种。

福贵身边亲人一个个死去时,余华这样写到:“我看着那条弯曲着通向城里的小路,听不到我儿子赤脚跑来的声音,月光照在路上,像是撒满了盐。”

“月光照在路上,像是撒满了盐”,这句话给了所有情绪一个缓冲,像火山喷发一样的出口:人们面对死亡总是害怕的、拒绝的、无法接受的,于是情绪便需要被短暂隔绝。

但这句话同时让读者意识到:啊,原来亲人离去了,从此便只有福贵一人了,月光之下,他继续上路。

这就是余华,总是在至暗时刻,产生活下去的的强烈愿望,哪怕仅仅是为了活着本身。

“段子手余华=流量密码?”

小时候夏天很热,余华为了避暑,直接跑到太平间里躺着,因为那样很凉快。

或许是余华出身医学家庭,对于死亡,余华往往比其他人有不一样的理解,对人性和世界的思考,也有不一样的格局和情怀。

图 | 源于《朗读者》

在我看来,余华是个活得很通透的人,说话比较直白,摒弃了文人骚客的矫情。

正如他坦白自己弃医从文的初衷,就是不想拔牙不想工作,想像文化馆的人一样,上班到处瞎逛。

有文学评论家夸余华“文风简洁”,余话却回应说:“那是因为,我认识的字少。”

记者问余华:“是不是仍然认为自己走在中国文学前列?”

余华说:“我心里边还是把我放在前列的,但是别人是不是承认,我无所谓,反正有些人以为我不在了。”

最让网友直呼好家伙的是,余华是一个“把悲伤留给读者,把快乐留给自己”的段子手作家。

余华接受采访时,说写《活着》时自己可是乐呵呵的:“一想这段又要哭死多少人我就想笑”。

若你对余华说他很有幽默感,大概会得到这样的回答:

“我没有什么幽默感”

“我们家一条阑尾都没有了”

余华的幽默成为最近各大平台的流量密码,形形色色的梗更是穷出不尽。

余华之所以能出圈成功,和他的作家身份有很大的关系。

有人说,一个作家因为搞笑而出圈,想来也是一件可悲的事情。

说实话,我持保留意见。

如果他是一个好作家,因其搞笑有趣而让更多人看到他,进而读到其作品,也未尝不可。

在大众眼中,作家应该是很严肃、很沉默、不善言辞的。

但显然,余华是一个例外。