商品详情

散文作品的一个特点,就是作者常在文章之中。散文行文不拘一格,行云流水,信马由缰,但作品却反映了作者的经历、感情、思想、品格,这部作品精选的特色,就是把作者一生大部分经历用一篇篇小文娓娓道来,好像作者在讲着自己的故事。翻看这些结集出版的散文作品可以看到一个置身于中国共产党领导的伟大的中国革命亲历者的心路历程,也有助于读者对作者一生的了解。

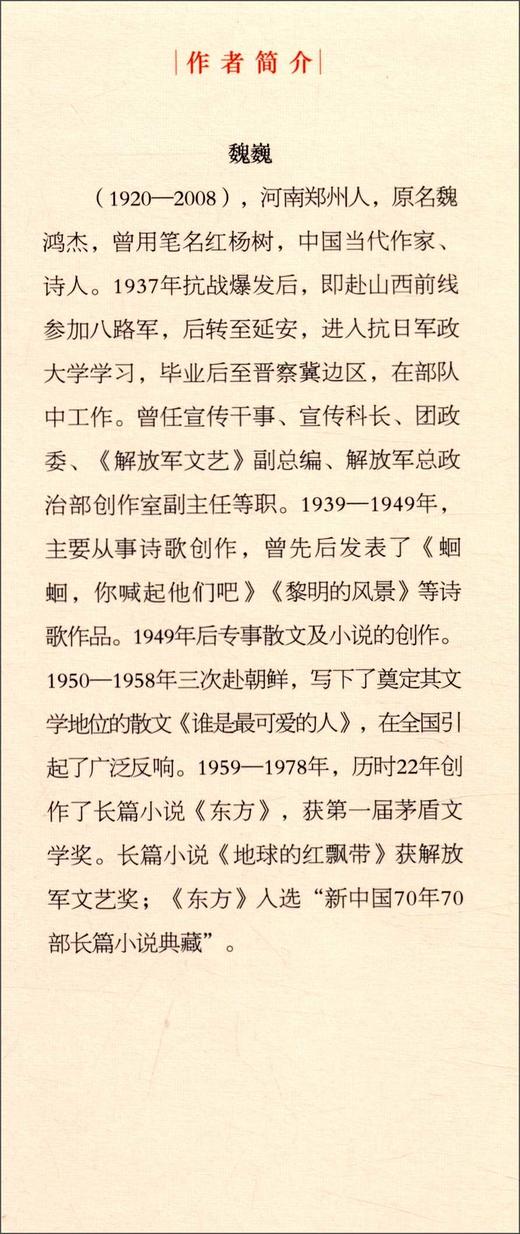

魏巍(1920_2008),河南郑州人,原名魏鸿杰,曾用笔名红杨树,中国当代作家、诗人。1937年抗战爆发后,即赴山西前线参加八路军,后转至延安,进入抗日军政大学学习,毕业后至晋察冀边区,在部队中工作。曾任宣传干事、宣传科长、团政委、《解放军文艺》副总编、解放军总政治部创作室副主任等职。1939_1949年,主要从事诗歌创作,曾先后发表了《蛔蛔,你喊起他们吧》《黎明的风景》等诗歌作品。1949年后专事散文及小说的创作。1950_1958年三次赴朝鲜,写下了奠定其文学地位的散文《谁是最可爱的人》,在全国引起了广泛反响。1959_1978年,历时22年创作了长篇小说《东方》,获首届茅盾文学奖。长篇小说《地球的红飘带》获解放军文艺奖;《东方》入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。

朝鲜同志

火与火

前线童话

在风雪里

汉江南岸的日日夜夜

火线春节夜

谁是最可爱的人

战士和祖国

年轻人,让你的青春更美丽吧

冬天和春天

挤垮它

前进吧,祖国!

在阵地前沿

祝贺

这里是今天的东方

勇士镇守在东方

写在凯歌声里

依依惜别的深情

风雨路上——记戴笃伯

他还活着

鸭绿江情思

我怎样写《谁是最可爱的人》

寄故乡

看家乡戏

我的老师

日出

黄河,母亲的河

我的起跑线

我的引路人——纪念扬光池同志

那边,延河上空有一颗星

您好,延安!

在银色的晨曦中

下花园,我的女儿

我的晋察冀

诗稿的转战

为张振山写碑文——记任期五十午的村支书

给工人诗人的信

文学和生活的路——我的自传

生活的恩惠——写作与采访生活漫忆

重读五十年前的读者来信

战斗道路且长——怀念挚友田间同志……精彩书摘 《时代记忆文丛:谁是最可爱的人_魏巍作品集》:

是因为他们的飞机不多吗?不行吗?或者是他们和地面的配合不好吗?也不是。他们的飞机独霸天空,跟地面的配合也并不坏。他们可以任意把我们的前沿阵地和前线附近的村庄,投上重磅炸弹和燃烧弹,使每一块阵地都升起火苗,可以把长着茂草的山峰,烧得乌黑。

这样,他们能够前进了吗?仍然不能!

那么,是因为他们攻得不疯狂吗?更不是。一般说,当他们的第一次冲锋被击溃之后,第二次冲锋组织得并不算太迟慢。开始他们每天攻两三次,以后增加到五六次、七八次,甚至十几次。在我们阵地前,尽管美国人的死尸已经阻塞了他们自己进攻的道路,但他们还是用火的海、肉的海,向我们的滩头阵地冲击。最后,他们的攻击,已经不分次数,在我们弹药缺乏的某些阵地上,他们逼着李伪军和我胶着起来,被我打退后,就停留在距我五十公尺外修建工事,跟我们扭击。他们的飞机、炮火,可以不分日夜,不分阴晴,尽量地轰射。夜间,他们拉起照明弹、探照灯的网。最后,他们又施放了毒气。你们看,除了原子弹,他们所有的都拿出来了,他们所能够做的,都毫无遗漏地做了,他们的攻击可以说是不疯狂吗?

可是,他们前进了没有呢?没有。

那么,到底是因为什么呢?原因很简单,这就是在敌人的面前,在汉江南岸狭小的滩头阵地上,隐伏着世界上第一流勇敢的军队,隐伏着具有优越战术素养的英雄的人!

当然,战斗是激烈而艰苦的。——这并不像某些人所想的,我们的胜利像在花园里、原野上随手撷取一束花草那么容易。这儿的每一寸土地,都在反复地争夺。这儿的战士,嘴唇烧干了,耳朵震聋了,眼睛熬红了。然而,他们用干焦的嘴唇吞一口炒面,咽一口雪,耳朵听不见,就用结满红丝的眼睛,在滚腾的硝烟里,不瞬地向前凝视。这儿团、师的指挥员们,有时不得不在烧着大火的房子里,卷起地图转到另一间房子里去。这儿的电话员,每天几十次地去接被炮火击断的电话线。在弹药打光的紧急时刻,他们就用被炮火损坏的枪把、刺刀、石头,把敌人拼下去。

某天夜晚,我到达某团指挥所的一间小房子里。一张朝鲜的小圆炕桌上铺着地图,点着一支蜡烛。飞机正在外面不断地嗡嗡着。副师长和团长、政治委员在看地图。他们研究妥当以后,副师长——一个中年军人,打开他那银色的烟盒,给了我们每人一支香烟。我们正在蜡烛上对火,突然随着嗵嗵两声巨响,蜡烛忽地跳到地上熄灭了。蒙着窗子的雨布也震落下来。照明弹的亮光像一轮满月一样照在窗上。

但谁也没有动。团长把蜡烛从地上拾起,又点着了。政治委员拂去地图上震落的泥土。警卫员把雨布又蒙在窗上。我们又点起了香烟。

团长像征求别人同意似的笑着,瞅着副师长,说:“副师长!你看我们的战斗有点像《日日夜夜》吧?”

副师长沉吟了一下,声音并不高地说:“是的,我们正经历着没有经历过的一场战争。我们,不——”他纠正自己,指了指地图上画着的一条粗犷的红线,“这儿的每一个人都在经历着‘日日夜夜’似的考验。”他停了一下,忽地弹掉烟灰,微笑着,“不过。我们的沙布洛夫是不少的!”

在战斗最紧张的一天,在师指挥所,我听到师政治委员——他长久没有刮胡子,眼睛熬得红红的,在他每次打电话给他下级的时候,总要提到这几句:“同志们!你们辛苦了吧!”他似乎并不要下级回答,紧接着说,“我知道你们是辛苦的。”然后,他的声音又严肃又沉重,“应该清楚地告诉同志们坚守的意义:我们的坚守,是为了钳制敌人,使东面的部队歼灭敌人。没有意义的坚守和消耗,我们是不会进行的。你们都清楚,我们一定要守到那一天。”停了一停,又说:“还要告诉同志们,有飞机大炮才能战胜敌人算什么本事呢?从革命的历史来看,反革命的武器总是比我们好得多;然而失败的总是他们,而不是我们。不要说在这方面超过他们,假若一旦平衡,或者接近平衡,他们就会不存在了!今天,我们的武器不如敌人,就正是在这样条件下,我们还要战胜他。我们的本事就在这里!”他把耳机移开,似乎要放下的样子,但又迅速拿回来,补充了一句:“我们的祖国会知道我们是怎样战胜敌人的!”

在阵地上,战士们就是以政治委员的同一英雄意志,进行着战斗。

这里,我要记下一段两个人坚守阵地的故事。其中一个名叫辛九思,我亲自访问了他。我很快发现他是一个别人说半句话,他就懂得全句意思的聪明青年,今年才二十岁,黑龙江人,是一个刚入党两年的共产党员,现在是副班长。在出国以后的战斗中,他像许多战士一样,裤子的膝盖、裤裆都飞了花,但他补得很干净。站在那儿,是那样英俊而可爱。某天傍晚,当他到前哨阵地反击敌人回来以后,见自己排的阵地上,许多战友都坐在自己的工事里,还保持着投弹射击的姿势,但是却牺牲了。只剩下战士王志成一个人,聚精会神地蹲在工事里,眼往下瞅着。神色仍然很宁静,半天才打一枪。敌人不知道这儿有多少人,也不敢上来。辛九思爬到王志成的身边悄悄地问:“你还有弹药吗?”王志成指指仅剩的两粒子弹,悄悄地幽默地答:“只有他兄弟两个啦,你呢?”辛九思用大拇指和食指比了一个圆圈。这时,天已经黑了。敌人的哨音满山乱响,敌人的炮已经进行延伸射击。后面的连阵地上,也哇啦哇啦地说着外国话。——显然,连的阵地已经后撤了。王志成说:“副班长,连的主力已经撤了,怎么没有送信来呢?”

…………前言/序言 20世纪中国最重要的事件是中国革命和改革开放,中国革命的胜利使中国彻底摆脱了半殖民地半封建社会,获得了民族独立,“中国人民从此站起来了”;改革开放的成功则让中国走出了一穷二白的状态,奠定了民族复兴的基础。在21世纪的今天,我们正走在中华民族伟大复兴的征程上,当回望20世纪的时候,我们应该感激与铭记中国革命与改革开放,或许我们身在其中并不觉得有什么特别,但是放眼世界我们就会发现,并不是所有国家的革命都能够获得胜利,在20世纪末仍大体保持着19世纪末古老帝国版图的,只有中国;也并不是所有国家都能够进行改革开放,都能够取得改革开放的成功,或者说能够顺利推进改革开放并使国势国运日趋向上的,也只有中国。中国革命和改革开放是20世纪中国最重要的遗产,也是我们在21世纪不断开拓进取、实现民族复兴最重要的根基。

“人民文学”是在中国革命的进程中产生,并对中国革命、建设、改革产生重要影响的文学。在这里,我们所说的“人民文学”是一种泛指,在不同的历史时期曾被称为“革命文学”“解放区文学”“十七年文学”等,又在不同的理论视域中被命名为“左翼文学”“社会主义文学”“红色文学”等,“人民文学”的概念既是对上述各种称谓的通约性表达,也是在新的历史语境中的一种通俗性表达。“人民文学”与20世纪中国革命紧紧联系在一起,既是20世纪中国革命组织、动员的一种方式,也是其在文化上的一种表达。“人民文学”的重要性体现在它在转变观念、凝聚情感、社会动员与组织,以及寓教于乐等方面所发挥的作用。在1940_1970年代,中国内忧外患不断,生产力低下,群众的识字率较低、知识文化水平贫乏、娱乐方式简单,“人民文学”在那时起到了独特而重要的作用。作为一种文化政治传统,“人民文学”伴随20世纪中国革命以及建国后的社会主义建设实践而逐渐生成,并以不同方式在改革开放的历史语境中延续和变迁,它直接参与和内在于现代中国的进程,发挥着独特的革命文化能量,进而建构了新的社会主义文化经验和价值传统。

“人民文学”在1940_1970年代的中国文学界曾占据主流,但在改革开放的历史新时期,对“人民文学”的评价却发生了分歧与分裂,其中既有20世纪80年代、90年代和21世纪初等不同时期的差异,也有国家、文学界、知识界等不同层面的差异,以下我们对这些分歧简单做一下勾勒,并对“人民文学”在新时代的状况做出分析。

在20世纪80年代,伴随着对“文革文学”的批判与反思,中国文学进入了一个繁荣发展的新时期,文学思潮层出不穷,从“伤痕文学”“反思文学”到“改革文学”“知青文学”,再到“寻根文学”“先锋文学”,获得解放的文学释放出无穷的活力。在政治层面,中国进入了一个思想解放的时期,文艺政策也从“为政治服务”调整为“为人民服务,为社会主义服务”。在知识界,则发生了一场声势浩大的新启蒙运动。文学上的种种变化,被后来的文学史家概括为从“一体化到多元化”的转变,所谓“一体化”是指“人民文学”从1940年代到1970年代逐渐占据主流、成为主体,并趋于激进化的过程,而“多元化”则是指“一体化”因“文革文艺”的泡沫化而终止,逐渐走向开放、多元的过程。在这一历史时期,曾被激进的“文革文艺”压抑的其他文艺派别获得了重新评价,这些文艺派别既包括左翼文学内部的周扬、冯雪峰、胡风等人的文艺理论,丁玲、赵树理、孙犁、路翎等人的小说,也包括左翼文学之外的其他派别,比如自由主义文学、新月派、京派文学,等等,但在80年代,所谓“多元化”仍有其边界,大致限于“新文学”的范围之内,但这要到时代的进一步发展之后才能为我们知悉。1980年代的文学大致以1985年为界,呈现出迥然不同的样貌,在1985年之前,左翼文学与现实主义仍然占据主流,而在1985年之后,先锋文学与现代主义蔚然成风,逐渐占据了文学界的主流,而这则伴随着文学评价标准的重大变化,那就是从革命化到现代化、从人民文学到精英文学的转变。在这一过程中,以“重写文学史”的兴起为标志,对“人民文学”的评价逐渐走低,以“写什么和怎么写”的讨论为中心,对现实主义作品的评价也逐渐走低,或许在一个渴望转变与新异的时代,这样的变化也是难免的,要等到一个新的时代,我们才能对之进行客观冷静的评价。……

- 新华一城书集 (微信公众号认证)

- 上海新华书店官方微信书店

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺

- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...