商品详情

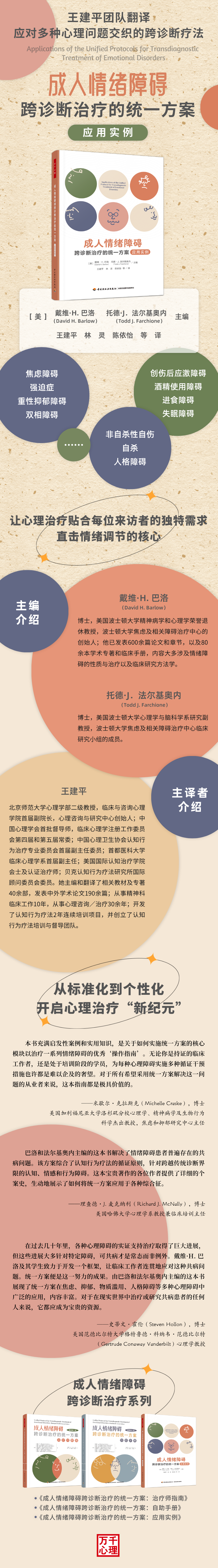

书名:万千心理.成人情绪障碍跨诊断治疗的统一方案:应用实例

定价:118.0

ISBN:9787518451128

作者:[美] 戴维·H.巴洛(David H. Barlow),托德·J.法尔基奥内(Todd J. Farchione)

版次:1

出版时间:2025-01

内容提要:

近年来,对于焦虑、抑郁及相关情绪障碍的概念化,更多地强调了它们之间的相似性而非差异性。鉴于此,针对这些障碍的治疗方法已从传统的有关特定障碍的治疗手册,转向关注似乎跨越不同障碍的心理过程的治疗方法。这些“跨诊断”的循证治疗可能更具成本效益,并有可能增加循证治疗的可用性,以满足公共卫生需求。而情绪障碍跨诊断治疗的统一方案(简称统一方案)是具有辨识度且应用广泛的跨诊断治疗方案,已经获得了大量实证支持。 本书在统一方案的治疗手册的基础上提供了一份“操作指南”,进一步指导如何使用统一方案来治疗成人常见而多样的心理障碍。每一章都涵盖了一种特定的焦虑、抑郁或相关情绪障碍,并重点讨论和阐述了与治疗相关的重要的跨诊断过程。全书通过案例研究,展示了这一独特的认知行为治疗方案的现实应用,并指导临床工作者从跨诊断的角度掌握评估、个案分析和治疗的基本步骤。

作者简介:

主编介绍 戴维·H. 巴洛(David H. Barlow)博士 美国波士顿大学精神病学和心理学荣誉退休教授,波士顿大学焦虑及相关障碍治疗中心的创始人;他已发表600余篇论文和章节,以及80余本学术专著和临床手册,内容大多涉及情绪障碍的性质与治疗以及临床研究方法学。 托德·J.法尔基奥内(Todd J. Farchione)博士 美国波士顿大学心理学与脑科学系研究副教授,波士顿大学焦虑及相关障碍治疗中心临床研究小组的成员。 主译者介绍 王建平 北京师范大学心理学部二级教授,临床与咨询心理学院首届副院长,心理咨询与研究中心创始人;中国心理学会首批督导师,临床心理学注册工作委员会第四届和第五届常委;中国心理卫生协会认知行为治疗专业委员会首届副主任委员;首都医科大学临床心理学系首届副主任;美国国际认知治疗学院会士及认证治疗师;贝克认知行为疗法研究所国际顾问委员会委员。她主编和翻译了相关教材及专著40余部,发表中外学术论文190余篇;从事精神科临床工作10年,从事心理咨询/治疗30余年;开发了认知行为疗法2年连续培训项目,并创立了认知行为疗法培训与督导团队。

媒体评论:

“本书充满启发性案例和实用知识,是关于如何实施统一方案的核心模块以治疗一系列情绪障碍的优秀‘操作指南’。无论你是持证的临床工作者,还是处于培训阶段的学员,为每种心理障碍实施多种循证干预措施也许都是难以企及的奢望。对于所有希望采用统一方案解决这一问题的从业者来说,这本指南都是极具价值的。” ——米歇尔·克拉斯克(Michelle Craske),博士 美国加利福尼亚大学洛杉矶分校心理学、精神病学及生物行为科学杰出教授,焦虑和抑郁研究中心主任 “巴洛和法尔基奥内主编的这本书解决了情绪障碍患者普遍存在的共病问题。该方案综合了认知行为疗法的循证原则,针对跨越传统诊断界限的认知、情感和行为障碍。这本宝贵著作的各位作者提供了详细的个案史,生动地展示了如何将统一方案应用于各种综合征。” ——理查德·J. 麦克纳利(Richard J. McNally),博士 美国哈佛大学心理学系教授兼临床培训主任 “在过去几十年里,各种心理障碍的实证支持治疗取得了巨大进展,但这些进展大多针对特定障碍,可共病才是常态而非例外。戴维·H. 巴洛及其学生致力于开发一个框架,让临床工作者连贯地应对这种共病问题。统一方案便是这一努力的成果。由巴洛和法尔基奥内主编的这本书展现了统一方案在焦虑、抑郁、物质滥用、人格障碍等多种心理障碍中广泛的应用,内容丰富。对于在现实世界中治疗或研究共病患者的任何人来说,它都应成为宝贵的资源。” ——史蒂文·霍伦(Steven Hollon),博士 美国范德比尔特大学格特鲁德·科纳韦·范德比尔特(Gertrude Conaway Vanderbilt)心理学教授

目录:

第一章

情绪障碍跨诊断治疗的统一方案:引言

第二章

跨诊断评估和个案概念化:统一方案的基本原理与应用

第三章

焦虑障碍的统一方案应用

第四章

强迫及相关障碍的统一方案应用

第五章

重性抑郁障碍的统一方案应用

第六章

双相及共病障碍的统一方案应用

第七章

创伤后应激障碍的统一方案应用

第八章

酒精使用障碍共病焦虑障碍的统一方案应用

第九章

进食障碍的统一方案应用

第十章

失眠障碍的统一方案应用

第十一章

非自杀性和自杀性自伤意念与行为的统一方案应用

第十二章

边缘型人格障碍的统一方案应用

第十三章

慢性疼痛的统一方案应用

第十四章

高度复杂性共病个案的统一方案应用

第十五章

团体治疗的统一方案应用

第十六章

统一方案的跨文化应用:日本与哥伦比亚的个案

第十七章

统一方案应用的未来方向

参考文献

在线试读:

第一章 情绪障碍跨诊断治疗的统一方案: 引言 凯瑟琳·A. 肯尼迪和戴维·H. 巴洛 情绪障碍跨诊断治疗的统一方案的发展,最早可追溯到大约在30年前出版的《焦虑障碍与治疗》(Anxiety and Its Disorders;Barlow,1988)一书中的记载。在题为“减少恐惧与焦虑过程:情感疗法”的一章中,作者基于情绪理论尝试提出了一种适用于所有情绪障碍的一以贯之的治疗方法。在他所描述的跨诊断治疗的目标中包含了要改变伴随强烈情绪出现的行动倾向(action tendencies),即我们现在熟知的情绪驱动行为(emotion-driven behaviors)。其他需要改变的核心目标包括对生活压力事件弥散性的失控感(现在被研究团队视为神经质本身的核心气质之一),以及消极的注意偏差(包括对自身内在、情感性和自我评价图式的关注)。 这些理念之后被搁置了10多年,我们更关注的是进一步开发和评估单一诊断的治疗方案,如惊恐障碍治疗的大型临床试验(Barlow,Gorman,Shear,& Woods,2000)等。直到2004年,我们把关注点重新放在情绪障碍的共同特征上,并发表了一篇题为《通向情绪障碍的统一治疗》(Toward a Unified Treatment for Emotional Disorders;Barlow,Allen,& Choate,2004)的文章。当时,我们意识到已经有过多针对DSM-Ⅳ分类下的各种焦虑、心境及相关障碍的治疗手册,于是决定回归于1988年提出的方法,以求形成一套适用于改善上述各类障碍的通用方法。 与此同时,和蒂姆·布朗(Tim Brown)共同进行的对情绪障碍的分类和性质的研究强调了一个事实:与DSM-Ⅳ和DSM-5诊断系统中的症状表现相比,焦虑、心境及相关障碍的主要气质特点更接近这些障碍的本质(Brown & Barlow,2009)。这一研究结果使人们更加关注神经质等相关人格特质下的潜在气质,如外倾性(extraversion),又称积极情感(positive affect)。这也是干预不再聚焦于特定障碍的症状而直接针对这些气质特点进行工作的概念化起点,并最终形成了一套由五个核心治疗步骤组成的跨诊断的(transdiagnostic),或者说是适用于所有情绪障碍的方案,具体细节在后文中呈现。本章的其余部分将致力于解释这套方案的基本原理,并描述其发展现状。本书的后续章节则重点阐述统一方案在各种情绪障碍中的应用。 统一方案?基本原理 近年来,整合不同领域的研究成果为我们创建一个统一的治疗情绪障碍的跨诊断方法提供了强有力的理论依据。情绪障碍间的共性被越来越多地报告出来,包括高共病率、在共病情况下对治疗的相似性反应,以及共同的神经生物学综合征表现。此外,有研究提出了情绪障碍中聚焦于气质核心维度的层级结构,也就是说,有那么一些共同的特质和倾向,会让个体更容易产生一系列心理问题,如惊恐发作、闯入性思维、创伤后应激反应、担忧和抑郁。近期,我们对情绪障碍存在诸多共性的原因有了新的认识:它们都是由相似的功能性加工过程维持的,比如以明显的消极反应应对强烈的情绪体验。接下来,我们会对其中涉及的各个研究做简明扼要的介绍。 不同情绪障碍间的共性 第一,自世纪之交,研究的重点就开始转向各种情绪障碍的共性(Barlow,2002;Brown,2007;Brown & Barlow,2009),特别是高共病率、共病的情绪障碍间普遍的治疗反应以及共同的神经生物学机制,都表明各种情绪障碍间的相似性多于差异性。从诊断层面看,当前和终生的高共病率体现了情绪障碍间的相互重叠(例如,Allen et al.,2010;Brown,Campbell,Lehman,Grisham,& Mancill,2001;Kessler et al.,1996;Roy-Byrne,Craske,& Stein,2006;Tsao,Mystkowski,Zucker,& Craske,2002,2005)。例如,美国波士顿大学焦虑及相关障碍治疗中心进行了一项由1127名患者参与的研究,结果表明,55%的主诊断为焦虑障碍的患者在评估阶段都至少患有另外一种焦虑或抑郁障碍(Brown et al.,2001)。当统计包括了终生诊断时,这个比例上升至76%。此外,根据DSM-Ⅲ-R或DSM-Ⅳ的诊断标准,60%的被诊断为惊恐障碍的伴有或不伴有场所恐怖症(panic disorder with or without agoraphobia,PDA)的患者都符合另一种焦虑或心境障碍的诊断标准,或同时符合二者。统计终生诊断时,这一数据上升至77%。拥有最高共病率的诊断包括创伤后应激障碍(posttraumatic stress disorder,PTSD)、重性抑郁障碍(major depressive disorder,MDD)、恶劣心境(dysthymia,DYS)和广泛性焦虑障碍(generalized anxiety disorder,GAD),尤其是在社交恐惧症(social phobia,SOC)和心境障碍(mood disorders)之间、惊恐障碍和创伤后应激障碍之间,以及创伤后应激障碍和心境障碍之间,都能发现明显的共病模式。梅里坎加斯(Merikangas)等人对500名参与者持续跟踪了15年的一项研究(Merikangas,Zhang,& Aveneoli,2003)显示,只患有一种心境障碍或焦虑障碍的人相当少。 第二,针对一种障碍的心理治疗往往会改善共病的焦虑或心境障碍,虽然那些共病问题并不在治疗计划中(Allen et al.,2010;Borkovec,Abel,& Newman,1995;Brown,Antony,& Barlow,1995;Tsao,Lewin,& Craske,1998;Tsao et al.,2002)。布朗等人(Brown et al.,1995)对接受认知行为疗法的惊恐障碍患者做共病诊断进程检查时发现,患者的总体共病率从治疗前到治疗后有显著下降(从40%到17%)。另一项研究表明,多种情绪障碍(包括重性抑郁障碍、强迫症和惊恐障碍)都对于抗抑郁药物治疗有相似的反应(Gorman,2007)。这些研究结果可能意味着,针对单一诊断的治疗能同时作用于多种障碍的症状,或者说它至少在某种程度上能作用于所有情绪障碍下的核心特征。 第三,情绪神经科学的研究显示,情绪障碍具有共同的神经生物学机制。例如,被诊断为焦虑及相关障碍的患者的脑区活动显示,持续增强的消极情绪与边缘系统的过度兴奋和皮质结构有限的抑制控制相关 (Etkin & Wager,2007;Mayberg et al.,1999;Porto et al.,2009;Shin & Liberzon,2010)。具体而言,广泛性焦虑障碍(Etkin,Prater,Hoeft,Menon,& Schatzberg,2010;Hoehn-Saric,Schlund,& Wong,2004;Paulesu et al.,2010)、社交焦虑障碍(Lorberbaum et al.,2004;Phan,Fitzgerald,Nathan,& Tancer,2006;Tillfors,Furmark,Marteinsdottir,& Fredrikson,2002)、特定恐怖症(Paquette et al.,2003;Straube,Mentzel,& Miltner,2006)、创伤后应激障碍(Shin et al.,2005)和抑郁障碍(Holmes et al.,2012)的相关研究都表明,其中存在 “自下而上” 认知加工过程的增加和紊乱的杏仁核区皮质抑制反应。研究也发现,高水平神经质个体的杏仁核会相对不受抑制地被过度激活(Keightley et al.,2003)。 情绪障碍的层级结构 对情绪障碍潜在维度特征的研究揭示了基于气质的两个核心维度——神经质和外倾性——的层级结构(Barlow,2002)。外倾性泛指对世界有积极的看法,包括精力充沛和善于社交的性格。相反,神经质被描述为一种在应对压力时频繁产生强烈的消极情绪体验的倾向,且伴随无法控制(无力应对)的感觉。外倾性也被叫作积极情感或行为激活(behavioral activation),相对应的神经质则被描述为消极情感(negative affect)、行为抑制(behavioral inhibition)和特质性焦虑(trait anxiety)。神经质和外倾性被认为在解释焦虑障碍和心境障碍的发生、症状的重合和维持中都扮演着重要角色(Brown,2007;Brown & Barlow,2009;Brown,Chorpita,& Barlow,1998;Gershuny & Sher,1998;Griffith et al.,2010)。 对于神经质的研究已经持续了几十年,许多学者在文献中都描述过与神经质(以及外倾性)相似的特征(Eysenck & Eysenck,1975;Gray,1982;Kagan,1989,1994;McCrae & Costa,1987;Tellegen,1985;Watson & Clark,1993)。一些重要的人格理论,如“大三人格(Big Three)”和“大五人格(Big Five)”都引用了这些人格维度(McCrae & Costa,1987;Tellegen 1985)。格雷(Gray,1982)的行为抑制–行为激活系统理念似乎对应于不同强度的神经质和外倾性(例如,高水平的行为抑制与高水平的神经质相关),而战或逃系统则类似于恐惧情绪(惊恐)。克拉克和沃森(Clark & Watson,1991)基于两个核心维度——神经质/积极情绪和外倾性/消极情绪——提出了他们的三元模型理论(Clark,2005;Clark,Watson,& Mineka,1994;Watson,2005)。 为了更清楚地弄明白这些概念,研究者用潜在变量模型探究这些人格特质在焦虑和心境障碍中扮演的角色(Brown et al.,1998;Chorpita,Albano,& Barlow,1998;Clark,2005;Clark & Watson,1991;Watson,2005)。布朗及其同事(Brown et al.,1998)证实了情绪障碍的层级结构:从神经质到广泛性焦虑障碍、社交恐惧症、惊恐障碍、强迫症和重性抑郁障碍的显著通路,表明神经质和外倾性在层级结构内属于更高级别的因素。值得注意的是,低水平的积极情感与重性抑郁障碍和社交恐惧症之间的显著通路相关。除此之外,罗塞利尼、劳伦斯、迈耶和布朗(Rosellini,Lawrence,Meyer,& Brown,2010)发现,场所恐怖症也和低水平外倾性相关,并由此与惊恐障碍进行了区分。 其他一些研究团队重复了这些研究,并得出了相似的结论(例如,Griffith et al.,2010;Kessler et al.,2011)。一项以青少年为研究对象的使用自评和他评测量的大型研究显示,神经质是心境障碍和焦虑障碍终生诊断的共同因素(Griffith et al.,2010)。虽然焦虑障碍和心境障碍的各诊断分类里的具体症状无法被完全归类到更高级别的气质维度上,但是基于这些数据可以得出结论,情绪障碍之间的相似性比重大于差异性。 对情绪体验的消极反应 与健康的同龄人相比,患有情绪障碍的个体会呈现更高水平的消极情感或神经质(Brown & Barlow,2009),表达消极情绪的频率会更高(Campbell-Sills,Barlow,Brown,& Hofman,2006;Mennin,Heimberg,Turk,& Fresco,2005)。更重要的是,他们往往对情绪体验有更消极的反应(Barlow,1991;Barlow et al.,2011;Campbell-Sills et al.,2006;Brown & Barlow,2009),更难以接纳情绪(McLaughlin,Mennin,& Farach,2007;Tull & Roemer,2007;Weiss et al.,2012),更无法容忍消极情绪(Roemer,Salters,Raffa,& Orsillo,2005)。因此,很多情绪障碍患者都想尽可能减少消极的情绪体验(Aldao,Nolen-Hoeksema,& Schweizer,2010;Baker,Holloway,Thomas,Thomas,& Owens,2004)。这样的消极反应是由个体在情绪体验发生时的处理方式导致的(Sauer & Baer,2009;Sauer-Zavala et al.,2012)。例如,惊恐障碍的早期模型最早呈现出了这样具有功能性联系的关系:个体在经历了一次惊恐发作后,会将身体症状(如呼吸急促)与这次发作联系起来,并唤起焦虑,使个体关注接下来要发生的事情(如晕厥或再次惊恐发作),从而进一步加剧身体症状和认知症状(Barlow,1988;Clark,1986)。没有惊恐障碍的个体在经历惊恐发作时并不会诱发相似的情绪反应(因此被称为非临床性惊恐发作)(Bouton,Mineka,& Barlow,2001)。所以对于患有惊恐障碍的个体来说,担心惊恐发作及发作时的消极情绪反应比惊恐发作本身更能对症状起维持作用。对情绪的消极解释会强化情绪体验,这一现象并不专属于惊恐障碍,在其他焦虑和心境障碍中都很常见。例如,拉赫曼和德席尔瓦(Rachman & de Silva,1978)发现,强迫症患者和对照组在压力下会产生相似的消极的闯入性思维,但是只有强迫症患者组对那些明显的消极想法产生了强烈的痛苦和焦虑反应。另一个例子是,当遇到潜在的压力情境时,患有广泛性焦虑障碍的个体会尝试通过表达担忧(以密集的语言过程激活大脑抑制情感的结构区域),或者通过相关的检查和确认行为,来缓解他们的情绪;而非广泛性焦虑患者不会这样做(Newman & Llera,2011)。情绪障碍间的差异(例如,惊恐障碍、强迫症和社交恐惧症之间的不同症状表现)可能是由早期特定的习得性经验决定的(Barlow,Ellard,Sauer-Zavala,Bullis,& Carl,2014)。无论如何,情绪障碍的心理病理核心机制或者功能性关系都是由消极的情绪反应和继发的想要缓解情绪体验的尝试形成的。 反映功能性关系的相关组块 当前,已有多项与情绪障碍的发展和维持相关的跨诊断组块(constructs)通过研究得以明确,它们共同描述了一种对情绪体验感到厌恶的倾向(Barlow,Ellard,Sauer-Zavala,Bullis,& Carl,2014)。这些组块包括经验性回避、?虑敏感性、缺乏正念觉知力、消极评价和归因,它们均反映了神经质中的失控感(见图1.1)。 经验性回避(experiential avoidance)是一种想要逃离或回避不舒服的内在体验(如想法、回忆或情绪)的冲动(Hayes,Wilson,Gifford,Follette,& Strosahl,1996)。一些研究表明,患有焦虑或抑郁障碍的个体在自我报告中呈现出了高水平的经验性回避(Begotka,Woods,& Wetterneck,2004;Berking,Neacsiu,Comtois,& Linehan,2009;Kashdan,Breen,Afram,& Terhar,2010;Shahar & Herr,2011)。李、奥尔西洛、罗默和艾伦(Lee,Orsillo,Roemer,& Allen ,2010)发现,在考虑了与消极情感频率有关的方差后,经验性回避能够预测广泛性焦虑障碍的症状。另外值得注意的是,此组块在神经质与创伤后应激障碍之间起中介作用(Maack,Tull,& Gratz,2012;Pickett,Lodis,Parkhill,& Orcutt,2012)。而近期的研究发现,在有高水平经验性回避的个体中,回避的应对策略在消极情绪体验和主要抑郁症状间起部分中介效应(Cheavens & Heiy,2011)。患有情绪障碍的个体往往会使用各种形式的回避性应对策略,包括情绪抑制和思维反刍。情绪抑制(emotion suppression)是一种个体试图消除消极的、不想要的情绪唤起体验的策略。然而,这些情绪通常会以更激烈的形式卷土重来,并导致消极情感的增加(Abramowitz,Tolin,& Street,2001;Rassin,Muris,Schmidt,& Merkelbach,2000;Wegner,Schneider,Carter,& White,1987)。患有情绪障碍的个体,包括抑郁障碍、广泛性焦虑障碍、强迫症和创伤后应激障碍,都报告了高水平的情绪抑制(Purdon,1999)。 思维反刍(rumination)是另一种认知策略,指的是个体反复固着于消极心境和可能导致这些心境的原因、意义与结果(Nolen-Hoeksema,1991)。经证明,思维反刍会强化消极情感。随着消极心境的不断增加,思维反刍也会越来越多,直到个体转移注意力,开始使用回避行为(如反复检查、物质滥用或自伤行为)(Selby,Anestis,& Joiner,2008)。因为暂时性地免除了个体所承受的令人痛苦的忧虑,这样的循环也得到了负强化(Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema,1995;Lyubomirsky,Tucker,Caldwell,& Berg,1999)。这种策略的使用在情绪障碍中普遍存在,并能预测焦虑和抑郁症状的加重(Aldao et al.,2010;Butler & Nolen-Hoeksema,1994;Calmes & Roberts,2007;Hong,2007;Nolen-Hoeksema,2000;Nolen-Hoeksema,Larson,& Grayson,1999;O’Connor,O’Connor,& Marshall,2007;Sarin,Abela,& Auerbach,2005;Segerstrom,Tsao,Alden,& Craske,2000)。 另一个被确定为情绪障碍的发展因素的跨诊断组块是焦虑敏感性(anxiety sensitivity,AS),指一种相信焦虑和恐惧的症状会有消极结果的倾向(Reiss,1991)。除与情绪本身的持续时间和严重程度相关外,它还特别影响了不同人在情绪体验发生当下的个体性反应。虽然对焦虑敏感性的讨论主要是在伴有或不伴有场所恐怖的惊恐障碍背景下进行的(例如,Maller & Reiss,1992;Plehn & Peterson,2002;Rassovsky,Kushner,Schwarze,& Wangensteen,2000),不过也有一些研究证实焦虑敏感性和其他焦虑与抑郁障碍有所关联(Boswell et al.,2013;Naragon-Gainey,2010;Taylor,1999;Boettcher,Brake,& Barlow,2016)。 有意思的是,焦虑敏感性除了能预测焦虑体验的倾向性之外,还能够跨诊断地预测焦虑与抑郁障碍的发作(Maller & Reiss,1992;Schmidt,Keough,Timpano,& Richey,2008)。在治疗期间焦虑敏感性的降低预示着患者的康复(Gallagher et al.,2013)。除此之外,焦虑敏感性对于心境障碍和焦虑障碍症状的预测甚至比神经质拥有更高的增值效度(Collimore,McCabe,Carelton,& Asmundson,2008;Cox,Enns,Walker,Kjernisted,& Pidlubny,2001;Kotov,Watson,Robles,& Schmidt,2007;Norton et al.,1997;Reardon & Williams,2007)。这支持了一个论点,即个体与消极情绪的关系,和消极情感的持续时间或严重程度一样,都是情绪障碍发展的决定性因素。因此,我们目前正致力于将对焦虑敏感性的研究成果拓展至普遍意义上的情绪敏感性。 缺乏正念觉知力也是情绪障碍的特征之一。正念(mindfulness)指的是对个人体验(包括当下的情绪)的觉察和接纳,无论这些体验有多么令人不悦(Cheavens et al.,2005;Hayes et al.,1996;Kabat-Zinn,1982)。跨诊断研究发现,不同的情绪障碍都会呈现正念觉知力的缺乏(Baer,Smith,Hopkins,Kritemeyer,& Toney,2006;Brown & Ryan,2003;Cash & Whittingham,2010;Rasmussen & Pidgeon,2011)。最近的一项研究发现,在实验室压力源的作用下,有高水平正念觉知力的个体比低水平个体报告了更少的焦虑感,并且显示了更低的皮质醇反应(Brown,Weinstein,& Creswell,2011)。另外,和消极情绪的固有倾向相比,个体运用正念来应对消极情绪的频率更能预测精神病性问题(Segal,Williams,& Teasdale,2002;Sauer & Baer,2009)。与经验性回避和焦虑敏感性相似,这些研究结果支持了聚焦于个体对消极情绪发生时的反应的重要性。 最后,鉴于贝克(Beck)博士自20世纪70年代就开始的先驱性工作(如Beck,1976),我们已经认识到所有情绪类的障碍都和对他人(包括自己)及情境的归因与评价有关,这些归因和评价往往是悲观且消极的,并且非常僵化和自动化。如上所述,虽然这些消极的解释与评估最初是在对抑郁障碍的研究中发现的,但它们其实在焦虑与心境障碍中也普遍 存在。

- 中国轻工业出版社 (微信公众号认证)

- 中国轻工业出版社.

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺

- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...