译后记

凡去过俄罗斯彼得堡的游人,大概都见过冬宫广场上巍然耸立的亚历山大纪念柱。那是为沙皇歌功颂德的纪念碑,修建于1834年。

两年后,1836年,诗人普希金创作了生前未能发表的抒情诗《纪念碑》,其中有这样的诗行:

我为自己树立了一座非人工的纪念碑,

杂草遮不住人们寻访它踩出来的小路,

它那不甘屈服的头颅挺拔而崔巍,

足以俯视亚历山大石柱。

在这里,人工修建的纪念碑与非人工的纪念碑形成了鲜明对照。

时光流逝,一个多世纪以后,1961年5月26日,诗人阿赫玛托娃写了随笔《论普希金》,其中有这样的片断:

人们常常说:普希金时代,普希金的彼得堡。这些话已经与文学没有直接联系,已经完全是另外一回事了。在皇宫大厅里,达官贵人过去曾在那里跳舞,在那里蜚短流长污蔑诗人,现在却挂着诗人的肖像,保存着他的书籍,而那些皇亲国戚朝臣权贵可怜的身影永远受到了驱逐。提起那些豪华的宫殿和私人宅邸,人们会说,普希金来过此地,或者说,普希金没有到过这里。至于其他的情况,人们完全没有兴趣。沙皇尼古拉·巴甫洛维奇穿着雪白的鹿皮裤子,显得威风凛凛,但他的画像挂在普希金纪念馆的墙上,只不过是装饰而已。凡是发现了手稿、日记、信函,只要其中涉及磁石一般的名字“普希金”,立刻变得身价倍增……

有些人以为,几十座人工修建的纪念碑能够取代一座非人工的纪念碑,其实,那不过是痴心妄想罢了。

在一个民族的记忆中,诗人的荣耀,往往让皇冠与权杖黯然失色。

彼得堡有个俄罗斯文学研究所,又叫“普希金之家”,有位学者,几十年在那里工作,长期担任俄罗斯古代文学研究室主任,他就是德米特里·谢尔盖耶维奇·利哈乔夫院士。

利哈乔夫1906年出生,1999年逝世,活了93岁,几乎与20世纪同龄。1928年刚刚大学毕业,就因言获罪,被关进集中营,强制劳动四年,刑满释放后,历经苦难,经历了大清洗,卫国战争、政治解冻、戈尔巴乔夫改革、苏联解体前后的大动荡。

利哈乔夫坚持科学研究,不断取得研究成果,他为俄罗斯找回了七百年的文学史,他翻译注释的《伊戈尔远征记》影响深远,他提倡的“文化生态学”得到学界的认同,其影响逐渐超出了“普希金之家”这座孤岛,超出了学术界。与此同时,他关注国家和民族的命运,坚持真理,维护社会正义,成了民众心目中的精神领袖。他断然拒绝在开除沙哈罗夫院士的书信上签字,他首先提出为遭禁诗人作家恢复名誉,出版他们的作品,呼吁保护历史文化古迹,收集俄罗斯侨民作家的手稿,劝说总统叶利钦参加为沙皇尼古拉二世一家遗骸的下葬仪式。许多事情只能他出面去做,无人可以替代。

有学者认为,正是利哈乔夫继承了贵族传统,维护了俄罗斯的声誉,他积极促进苏俄文化界与国外的学术交流。他被推选为许多外国科学院的外籍院士,他的学术成就得到了许多外国同行的尊重和好评,成为俄罗斯最有国际影响的文化大师。

俄罗斯的二十世纪,被称为利哈乔夫的世纪。他被誉为“俄罗斯知识分子的良心”、“俄罗斯民族的良心”。可以说,利哈乔夫和普希金一样,也为自己树立了一座非人工的纪念碑,成为20世纪俄罗斯众望所归的人物。许多权柄在握、不可一世的大人物,来去匆匆,成了时代的过客,唯独德米特里·利哈乔夫巍然屹立,英名长存。

由此可见,民心,民间口碑,是修建非人工纪念碑的土壤和基石。

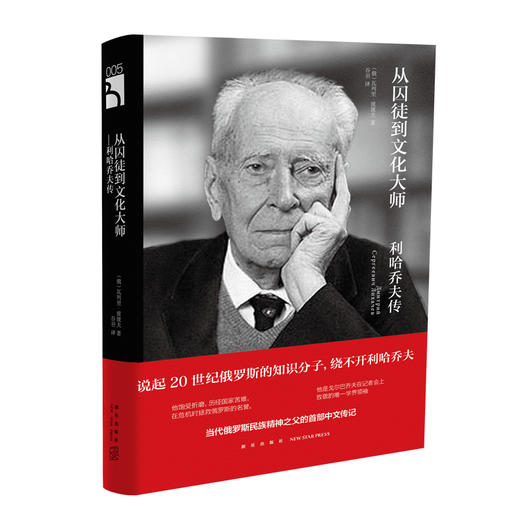

俄罗斯著名作家,彼得堡作家协会主席瓦列里·波波夫出于对利哈乔夫院士的敬重,撰写了《利哈乔夫传》,列入俄罗斯《名人传记丛书》,2014年由青年近卫军出版社出版。

这本传记资料丰富翔实,文笔简洁流畅,既写利哈乔夫的辉煌成就,也写他的屡遭苦难,既写他在社会活动中的巨大影响,也写他家庭生活的矛盾与烦恼,因而人物呈现出复杂、立体的个性,既有可信性,又有可读性,堪称一本优秀的传记作品。当我翻译到利哈乔夫痛失爱女维拉,在墓地呼唤女儿的名字时,情不自禁流下了眼泪,在多年的翻译生涯中这还是头一次。

作为小说家,波波夫擅长搜集和使用资料。他熟读了利哈乔夫的大量著作、书信和回忆录,同时多次访问利哈乔夫的亲属、同事、朋友和弟子,交谈记录,尤其是利哈乔夫的女婿库尔巴托夫和外孙女季娜为他提供了传主的许多生活细节,与此同时,他还巧妙地揉进了个人经历,再现当时的社会背景。例如《真理报》公布“医生谋害领袖案”和苏联解体后的社会动荡,都是波波夫个人的亲身体验,这些生动的文字看似游离于传主的生平事迹,其实描绘和烘托了社会背景,作为译者,我对波波夫先生组织剪裁的能力和笔法的高超深表敬佩。

说来幸运,我与利哈乔夫院士还有过一面之缘。1988年12月12日,我在彼得堡“普希金之家”曾拜访过他。那时候我在列宁格勒大学进修,并且翻译过他写给青少年的十几封书信。利哈乔夫把《善与美书简》和他的三卷集送给我,他那别出心裁的签名让我永远铭记在心。

能够翻译这部传记,我要特别感谢俄罗斯文学研究会会长、利哈乔夫奖得主刘文飞先生,是他向我推荐了这部作品,并介绍我认识了瓦列里·波波夫,从而有机会向这位彼得堡作家咨询求教,并请他为中国读者写了简短的序言。

由于利哈乔夫院士是研究俄罗斯古代文学的专家,其著作涉及俄罗斯十一到十七世纪的文学著作,相关引文,简洁深奥。作家波波夫进行了大量采访面谈,这部分内容则具有明显的口语色彩,生动活泼,口吻时带幽默调侃。翻译过程中,译者尽力把握这些语言色彩的变化,尽力贴近原作,再现作家的语言风格。传记当中还有些诗歌、成语、谚语、政治笑话,诙谐风趣的顺口溜,译文也尽力传达其节奏与音韵,再现原作语言的丰富多彩。

译者退休前虽讲授过俄罗斯文学史,对十九世纪俄罗斯文学有所了解,但这本传记涉及的作品主要是俄罗斯古代文学,这无疑是一次艰难的挑战,因此翻译过程中“战战兢兢,如履薄冰”,生怕人名、地名、作品情节、历史事件出现误读误译,造成硬伤。一个对策就是寻找相关著作,临时补课。在这一方面,刘文飞研究员和刘雁教授的相关著作给了我很大帮助。比如,利哈乔夫提出一个重要概念和术语,原文是“предвозрождение”,我们知道这个词跟历史上的“文艺复兴”有关联,但怎么翻译更确切,我一直没有把握,不敢落笔,后来打电话向刘文飞先生求教,他告诉我应该译作“前文艺复兴”,就这样解决了一个难题。

翻译过程中还遇到一些疑难词句,词典和网上都查不到,只能向俄罗斯朋友求助,2008到2009年我在台北中国文化大学担任客座教授一年,在那里认识了淡江大学的俄籍教师娜塔莉亚·布罗夫采娃,她是著名学者阿格诺索夫的研究生,文学造诣很深,我向她求教,总是有问必答,及时回信,帮助我跨越了不少障碍。我在这里感谢布罗夫采娃女士,感谢她的丈夫龚信贤博士。