商品详情

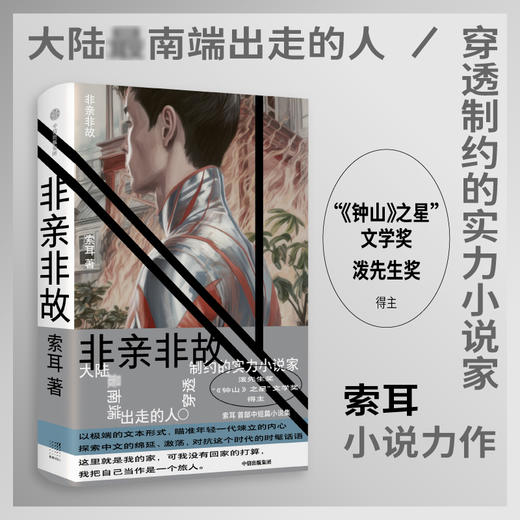

书名: 非亲非故

定价: 59.80

作者: 索耳

出版社: 中信出版集团

出版日期: 2023-04-02

页码: 384

装帧: 假精装

开本: 32

ISBN: 9787521755688

编辑荐

◆ 大陆南端出走的人 / 穿透制约的实力小说家

“《钟山》之星”文学奖 / 泼先生奖 得主 索耳 部中短篇小说集

◆ 八篇小说,自由穿梭在真实岭南与异质空间

以文学人类学视野,拆解和重构粤西

敏锐地捕捉时代黄昏放出的蜻蜓,把它做成标本

◆ 以端的文本形式,瞄准年轻一代竦立的内心/ 探索中文的绵延、激荡,对抗这个时代的时髦话语

◆ 具辨识度的小说家,在各种形式的创作里,持续辨析并勾勒家族、传统、历史等对个体的影响

近乎悖离时风的文本形式,却精准瞄向了年轻一代的心灵主题——出于种种历史因缘而背负的匮乏、错位、失语、焦灼、隐痛和怪诞。

——何平(南京师范大学文学院教授)

一段到底的实验形式、多向度的单纯又复杂的心理叙事、生命的异端形态及其尖锐的个体化力量、历史与个人交错博弈的想象力风暴、某种理想人格被挤压的潜隐的创通和哀伤……这些特点都显著的区别于时下流行在青年写作领域里的现实主义或写实性。

——何同彬(《扬子江文学评论》副主编)

我希望自己的小说有一种无可定形的状态,并游移于已被认可的价值之外。我一直在寻求合适的路径去介入现实,我不想套上“主义”的标签。一旦有了主义,有了标签,内在就会减弱。构建自己的文体,相当于创造一个恒星和它的引力,足以把那些五花八门的内容纳入行星轨道中来,看着它们懒洋洋、笃定地运行,那是我过瘾的时刻。

——索耳

◆ 这里就是我的家,可我没有回家的打算,我把自己当作是一个旅人。

◆ 知名设计师操刀整体装帧,由AI辅助封面设计

借助Midjourney画出主视觉,辅以几何线条、印银工艺,呼应旧世界与新人类复杂的关系

《非亲非故》是索耳部中短篇小说集。八篇小说,自由穿梭在真实岭南与异质空间。以文学人类学视野,拆解和重构粤西;敏锐地捕捉时代黄昏放出的蜻蜓,把它做成标本。

《神游》夏日晚间,母亲喃喃讲起去金山市的经历:轮船、拘留所、金门大桥,桥上的悬索、白色的浪……然而她一生从未去过那里。

《与铀博士度过周末》女记者去接铀博士“小男孩”出狱,采访地点约在城里的游乐场。为了写出一篇撼动世界的报道,听“小男孩”从头回忆起躲在山里炼铀的父亲和自己入狱前狂飙的人生。

《女嗣》一个是Vlog达人、热衷直播的新新人类;一个是高中辍学一事无成的性瘾者,这样一对表姐妹要怎样面对粤西大家族亲戚们的眼光和期许?

《乡村博物馆》二十多年前,我被车撞过,奇迹般地掌握了一门语言,借此走出乡村,远离了种山姜和青椒的命运。收到老家乡村博物馆的邀请函时,我犹豫了好久要不要回来。(本篇小说获得第三届“《钟山》之星”文学奖年度青年佳作奖)

《非亲非故》一位久居国外的亲戚回来了,家长组饭局。饭桌上我一言不发,打算应付,直到掌握了3种语言的亲戚开始讲述自己的挪威生活奇遇,我对聚会来了兴趣。

《皮套演员之死》这位皮套演员,我的朋友,已经失业十年。我是这个城市里他一信赖的人,两年来我们经常一起散步。一份北方来的戏约中断了我们的联系。

《细叔鱿鱼辉》细叔长相阴柔、嗓音清亮,在家里排行老七。他在省城的歌舞厅驻唱,反串梅艳芳是绝活。家里人很长时间都不知道他做这一行,阿爸偶然得知后,长吁短叹,张罗着给细叔娶新妇。

《猎杀》因为那场核事故,吴镰搬了家,换了工作。在新城市的生活很无聊,于是递了入伍的申请。训练了八九个月之后,终于接到任务去四龙岛。

神游

与铀博士度过周末

女嗣

乡村博物馆

非亲非故

皮套演员之死

细叔鱿鱼辉

猎杀

索耳

1992年生,毕业于武汉大学。编过杂志,做过媒体,策过展。曾获香港青年文学奖、泼先生奖、“《钟山》之星”文学奖、南方文学盛典“年度具潜力新人”提名。出版有长篇小说《伐木之夜》。《非亲非故》是索耳部中短篇小说集。

索耳语言平静、泛着河流一样的白光,会把写的东西写得非常清楚,也不会大张旗鼓地宣泄情感。索耳是一个种种方面都很成熟的作者。

——阿乙(作家)

索耳的写作,是未来的钟表里核心、细密的晶体。你可能在路边散步时见到它的碎片,捡起来时,还有温度,并带有内在的回响。

——朱岳(作家)

对比同时代的新生小说家,索耳更有辨识度的身份可能是一个端的文体实验者。近乎悖离时风的文本形式,却精准瞄向了年轻一代的心灵主题——出于种种历史因缘而背负的匮乏、错位、失语、焦灼、隐痛和怪诞。

——何平(评论家、南京师范大学文学院教授)

索耳偏爱尝试,激发文学的无限可能。他的寻找,充满智性、认真和明晰的目标。如此一来,一切又都在坚实的大地之上,在人性的天空。更值得称道的是,索耳的尝试,是一种有效的寻找,一种对自己文学能力的多重锻炼,试图多方位地观察世界。

——北乔(评论家)

索耳写《女嗣》,感觉是拿着显微镜看女性,他看到了她们的伤痕,看到了她们的欲望,也看到了她们的绝望。看到还不够,他拿她们做标本,解剖,发现“她”的背后还有很多“她们”。

——唐诗人(暨南大学文学院青年教师)

索耳的写作,乃是通过一种极尽个性的方式,意外抵达了一代人内心结构的共性隐喻。此外还有一种较为特殊的价值,出现在了索耳——以及他所代表的同代写作者笔下。那就是,我在他的作品里,看到了当下文化元素审美合法性的确立。

——李壮(评论家、诗人)

一段到底的实验形式、多向度的单纯又复杂的心理叙事、生命的异端形态及其尖锐的个体化力量、历史与个人交错博弈的想象力风暴、某种理想人格被挤压的潜隐的创通和哀伤……这些特点都显著的区别于时下流行在青年写作领域里的现实主义或写实性。

——何同彬(评论家、《扬子江文学评论》副主编)

《细叔鱿鱼辉》精彩书摘

1993 年 7 月,某日早晨,我的细叔林启辉冲入广州新滘的差馆,向警察阿 sir 报案,称昨晚被变态佬尾随入屋,险些被其掐死,幸得他装死,之后又凭借学了几年的杂技功夫,爬出阳台,跳到树上,这才逃生。当时细叔身上还穿着垫肩的戏服,脸上涂粉和口红还在,一头烫染过的梦露式短卷发被露水打湿,也不知他在外头躲了多久,也许是这些,才让他的讲述可信,阿 sir 给他录完口供,然后出警,其间细叔就坐在差馆内的长凳上,不知何处可去,虽是炎夏,楼内过堂风都是闷燥,他却只感到孤独的凉。这种感觉似乎在他一生中不断重复。那时他只是扳动了开关。午后,阿 sir 喜气洋洋地通知他,犯人已经抓到,多亏他提供的线索,大功一件。几年来,正是这犯人在敦和、琶洲、新洲等地连环作案,专攻落单女性,扼死后侮辱尸体,美避开有目击证人,亦搞到差馆压力山大,动了许多警力,对此案仍无所获,倒是顺带破了几十宗其他案件。广州杀人王的声名远传,连我们乡下都听说了,彼时我阿爸在中学教书,借校内邮递之便,写信嘱咐细叔,“暗暝时小心出街,少食几支烟,莫搞些不三不四的发型”,那信现在还保存在老厝书桌下的箧里,证明当时他们还没闹翻,还算是拍虎掠贼也著亲兄弟。信寄出去,阿爸还怕收不到,还托亲戚上省城寄个声,几百公里路程,声还没寄到,细叔这就出了事。之后就是给阿 sir 领着去指认嫌疑人,那人大概五十岁年纪,鬓发都白,眉毛浓密,拧起来像除猪毛的铁夹,一见到细叔,脸都灰了。阿 sir 问细叔是不是他,细叔回答说,差一点就能确定,还要看他的手。犯人掐过细叔的脖子,手一摊,中指和无名指一节有老茧,然无疑。就这样,一时威风的广州杀人王栽在细叔林启辉的手里,后来坊间相传,都把细叔说成是一位女杂技演员。实际上细叔只是练过顶碗,踩过几次单轮车,从凳尖上摔下过一次,因为怕疼,此后就再不肯跟师父学了;细叔自然也不是女性,不过是生得阴柔,自小被长兄阿姊护着,因排行老七,常被乡下伙伴叫作“妹七”,等过了十五六岁,仍变声缓慢,嗓音清亮好似雀仔,直至今日也无太大变化。他倒是也没浪费这把声喉,少年时刈完水稻就习惯躺在垛子上咿咿啊啊地唱,惹得大家都笑衰他,后来上省城来揾食,专去歌舞厅驻留,有时唱些口水歌,有时唱点粤剧,更多的时候,反串扮成当时的女星。他扮梅艳芳是绝活,不在形似而在神似,梅姐 1985 年在香港海洋皇宫的演唱会录像带,细叔观摩不下百次,学她唱《蔓珠莎华》时卡点的抖肩、大腿摇摆时的幅度,学她唱到副歌时,上身呈九十度剧烈后仰,把发梢都甩拉起来,每根发丝都有它独特的灵魂。为此细叔留了一年的长发,再做个烫染,画好眼影和口红上台,在场的板们没有说不像的。家里人很长时间都不知他做这一行,包括我阿爸,只知道他留这怪异的长发,这掩藏不住。过年回家,阿公每看到细叔这发型,饭都吞不下,阿嬷夜里还拿把剪刀,想偷偷把他长发铰掉,未遂,那改造过的头发就如通了电的传感器,剪刀还没挨到呢,细叔就先跳起来了,脸颊正撞中剪刀尖,血是止住了,却留下指甲大小永恒的疤。自此以后细叔睡觉前,先把门闩紧,连阿爸也不能放进来。兄弟之中数他们关系好,细叔四岁时发恶热,针汤难治,阿公本来已经放弃了,是阿爸偷了细叔跑出去,到海边扒了衣服,把他身子浸入海水里,浸一时再抱起来暖一时,这才把细叔的魂捞回来,此后他们的魂就绑在一起,形影不离。细叔刚上中学时,阿爸已经在学校里做预备教师,细叔每天跟着阿爸的单车回家,坐在后座,伴随着车铃响兴奋大叫,阿爸也乐意在众人面前秀他新买的二手车,带着细叔镇头镇尾都兜转遍了,这下谁都知道阿爸的那架单车头,也知道阿公家的单车两兄弟。大家把他们连起来叫了好多年,直到某日,突然不这么叫了,阿爸是阿爸,妹七是妹七,众人都分得清楚,尤其是细叔读完高中离家之后更明显,阿爸也从未想过,细叔在心房内已为他加了许多道门锁。 有人都是。在省城出事后的那个夏天,细叔林启辉回到家乡,特意带了稀罕的榴莲,气味在家里三日不散,没人敢动口,亲戚对细叔也如对这榴莲一般,聚会时围坐三圈,细叔就在中间,好似审问犯人,好似细叔才是那个穷凶极恶之人,而非受害者,大家也是吃饱喝足了无事做,都好奇出事的那一晚到底发生了什么。日头烈烈,穿透院里的苞萝树,烘热众人的皮肤,汗气蒸腾扑在巴掌大的树叶底下,细叔被这许多双眼睛睇住,话都讲不出,半日才挤出一句,磕磕巴巴复述完那晚的故事(当然,他故意隐去不提在歌舞厅做事),众人却听得兴起。细叔说,那个变态佬肯定是个做木工的,他手上的老茧正是长日磨锯子所致,他掐着细叔的脖子就像在丈量木材,品试木头的手感,他把细叔压在身下,膝盖顶腰,细叔便动不了,那人大概有一百六十斤重,俯身时细叔能闻见他身上那股木屑的味道,那股味道恐怕冲多少次凉都无法消除,后来去指认那人,隔着铁窗好远就闻见了,那人躲也躲不掉。听到这里众人笑起来,特别是以前做过木工的六叔公,各亲戚家里的椅子凳子都是他的功劳。六叔公还站起来向大家展示他的手,确实老茧累累,还嗅嗅身上的衣服,说,这辈子果然做不了歹事,一做就被抓,听完大家更起了哄,气氛热烈,细叔的头却摆得愈低,发绺顺着脑壳垂下来,有心人瞧见了,就说启辉的头发长得跟妰娝婆一样,难怪会给变态佬盯上,众人的焦点又拉回细叔的头发上,那可是精心烫染、在舞台上迷得板神魂颠倒的头发,却对付不了这些乡下的看客。又有长辈数落起细叔,说他上省城后,只顾着讲白话,家乡话竟不讲了,一趟下来,家族聚会开得有如细叔的批斗会,细叔自然不愉快,对这片环境更增厌恶,阿爸虽在一旁坐着,却也不袒护,那个夏天他们的交流加在一起不超过十句,两人的隔阂从那时候开始,也可能更早。

- 中信出版社

- 中信出版社坚持“我们提供知识,以应对变化的世界”的出版理念,以高端优质的内容服务,多样化的内容展现形式,为读者提供高品质阅读与视听内容,满足大众多样化的知识与文化需求。

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺