商品详情

内容简介

本书聚焦于秘鲁-西班牙作家巴尔加斯·略萨的小说对拉丁美洲复杂现实的再现,从四个角度对略萨小说进行解读:拉丁美洲现代性的问题、作家如何继承西班牙文学传统以再现拉丁美洲现实、如何以跨媒介的方法书写拉美现实,以及作家笔下的拉丁美洲东亚裔形象,从而见出,略萨小说以其“启示性的现实主义”风格,描摹了拉丁美洲亟待变革的权力结构和矛盾重重的社会现实,创造出一个与他真实的人生经历、真实的秘鲁、真实的拉丁美洲高度重合却又具有高度凝练的艺术特色的世界,同时,这些作品也参与塑造了拉丁美洲文明的共同体。

关于作者

张伟劼,1982年生于江苏南通,西班牙语语言文学学士、硕士,艺术学理论博士,墨西哥学院、马德里康普顿斯大学访问学者,现任南京大学西班牙语系主任、副教授、硕士生导师。中国外国文学学会西葡语文学研究分会副会长、中国拉丁美洲史研究会理事、中国拉丁美洲学会理事。主要研究方向为西班牙语文学、文艺理论和中西文化交流。著有《帝国的遗产》《吉他琴的呜咽:西语文学地图》《野牛、毕加索和半截眼镜:西语世界视觉文化笔记》,译有《燃烧的原野》《大众的反叛》《颠倒看世界》等。

编辑推荐

☆ 本书通过多维视角探讨拉丁美洲现实问题,深度解读略萨小说中的社会变迁与文化冲突。

☆ 走近巴尔加斯·略萨,走近拉丁美洲,探索文学作品如何反映并塑造社会结构与历史进程。

☆ 本书从多角度解析略萨小说的独特风格与主题,为读者呈现拉丁美洲丰富多彩的文学世界。

☆ 这部著作以启示性的现实主义风格,分析了略萨小说中的社会权力结构与文明冲突,展现了拉丁美洲复杂多变的现实图景。

金句

☆ 这就是故事,或者说文学的一个作用:建构身份认同,塑造一个拥有共同起源、共同生活和共同价值观的人类共同体。

☆ 略萨选择了真正的爱国方式:爱它,念它,希望它更好,所以才批判它的不足。

☆ 大男子气概只是面具,最深层的内心是面向苦苦思念的情人的,是充满生命的悲剧意识的。

☆ 小说与其说是现实的倒影或平行世界,不如说是现实的一部分,能参与到现实的改变之中。

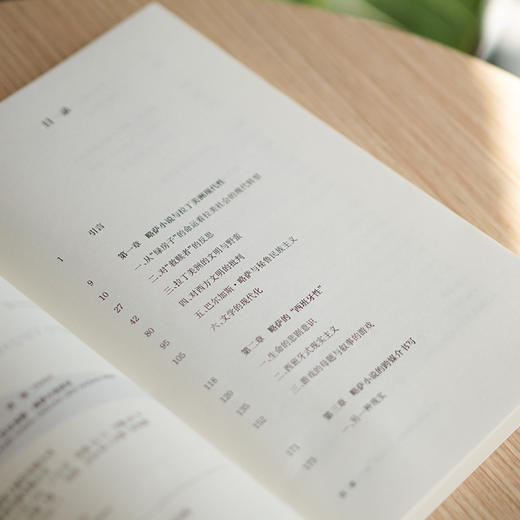

目录

1 / 引言

9 / 第一章 略萨小说与拉丁美洲现代性

10 / 一、从“绿房子”的命运看拉美社会的现代转型

27 / 二、对“救赎者”的反思

42 / 三、拉丁美洲的文明与野蛮

80 / 四、对西方文明的批判

95 / 五、巴尔加斯·略萨与秘鲁民族主义

105 / 六、文学的现代化

118 / 第二章 略萨的“西班牙性”

120 / 一、生命的悲剧意识

135 / 二、西班牙式现实主义

152 / 三、游戏的母题与叙事的游戏

171 / 第三章 略萨小说的跨媒介书写

173 / 一、另一种现实

210 / 二、里戈韦托的审美趣味

225 / 三、图像与权力

243 / 第四章 略萨小说中的东亚人

244 / 一、《绿房子》中的日本人伏屋

255 / 二、“炒饭”与“黄色帝国”

273 / 结语:小说与现实

279 / 参考文献

试读

三、游戏的母题与叙事的游戏

如果我们从游戏的视角来审视西班牙文化,我们就会发现,游戏在西班牙文化中占据着举足轻重的地位。西班牙的身份标识中最为显著者,就是一种游戏:斗牛。西班牙文学中也大量出现游戏的母题。《堂吉诃德》中,堂吉诃德的种种疯癫举动可以说就是一种游戏:一种以骑士小说故事为题材的角色扮演游戏。在《堂吉诃德》下半部,堂吉诃德的历险中更是充斥着种种游戏,尤其是公爵夫妇捉弄他,让他骑上木马,给桑丘安排海岛总督的差事,使得故事愈加妙趣横生。西班牙人的游戏也传到了拉丁美洲,拉美文学经典中也经常出现游戏的母题。在阿根廷民族史诗《马丁·菲耶罗》中,第二部《马丁·菲耶罗归来》的第22章就是关于牌戏的细致讲述,牌戏正是由西班牙人带到美洲的。《百年孤独》的第二章中,出现了西班牙人传到美洲的一个经典娱乐项目:斗鸡。这场斗鸡成了推动故事情节进展的关键节点,因为正是何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚在斗鸡比赛中赢了他的邻居普鲁邓希奥·阿基拉尔,才导致后者对他进行羞辱,迫使他为捍卫荣誉而刺死邻居,之后,布恩迪亚又受死者亡灵困扰,这才走上了一条终点为马孔多的不归路。

另一方面,游戏性是西班牙文学富有特色的一面。西班牙作家往往善于在叙事方式上进行游戏式的创新,《堂吉诃德》就是一部戏仿骑士小说的叙事游戏。拉美作家也或多或少地继承了这种游戏性。我们将在后文中详述这种特点。

掷骰子、轮盘赌及其他游戏

《城市与狗》就是以游戏的场景开篇的。故事中的那个士官生团伙在进行掷骰子游戏:

“四!”“美洲豹”说道。

在摇曳不定的灯光下,几个人的脸色都缓和下来。一盏电灯,灯泡上较为干净的部分洒下光芒,照射着这个房间。除去波菲里奥·卡瓦之外,对其他的人来说,危险已经过去。两个骰子已经停住不动,上面露出“三”和“幺”。雪白的骰子和肮脏的地面形成鲜明的对照。

“四!”“美洲豹”又重复了一遍,“谁?”

“是我。”卡瓦低声说,“我说的是‘四’。”

“那就行动吧!”“美洲豹”下令道,“要记住,是左边第二块。”

他们进行这个游戏的主要目的,不是追求刺激或快感,而是为了决定谁去教师办公室偷抄化学试卷——一项极为危险的行动,因为一旦被发现,就会遭到极为严厉的处罚。这事关命运。在这个由军校男生组成的小圈子里,游戏的规则一旦定下,所有人必须服从,否则,被踢出圈子,就会沦落为任人欺负的“狗崽子”。于是,当他们决定用掷骰子的方式决定执行这项冒险行动的人选,听由偶然性的发配时,一个个都非常紧张。“摇曳不定”的灯光营造出这种令人提心吊胆的氛围,对话极为短促,更增添了紧张的气氛,与叙事的主题相契合——命运的裁决。波菲里奥·卡瓦,这个不幸被抽中的人,迟疑了一下,直到团伙头目“美洲豹”第二次说出被抽中的数字,并且询问究竟是哪个人当初选择的这个数字时,才开口承认被抽中的是自己。我们可以设想一下,假如在这场掷骰子游戏中被抽中的是另一个人——这是完全有可能的,那个人在执行行动时就不一定会像卡瓦那样犯错,那么故事的因果链就会被改变。由此可见,这场游戏对于推动情节的发展是至关重要的。

在《绿房子》中,出现了一个更为紧张刺激的游戏:俄式轮盘赌(la ruleta rusa)。这场决定生死的游戏是在酒吧中进行的,参加这场游戏的两个人轮流拿一把左轮手枪对准自己开枪,枪膛里只有一颗子弹。进行这场游戏的起因是捍卫男子汉的荣誉——这是一种中世纪式的观念,男性为了捍卫个人荣誉可以赌上性命。这是西班牙式的大男子主义价值观。“咱们来一场俄式轮盘赌怎么样?看看谁是男子汉大丈夫。”后面一句对应的原文是“a ver quién es más hombre”,hombre(男人)这个名词在此作形容词用,意思是具有男性的种种特质,也就是说,世俗认为的男性气概:勇敢、强悍、敢作敢当等。所以,这场游戏是为了比拼男性气概,而在小说展现的这个传统价值观仍然根深蒂固的社会中,一个男人面对比拼男性气概的约请,必须接受挑战,否则就会被认为缺乏男性气概,从而失去荣誉。在游戏开始时,作为接受挑战的一方的塞米纳里奥的表现,已经预示了他的失败:“塞米纳里奥面孔伸向桌子,哑口无言,全身僵直,连他那双好斗的眼睛也似乎露出不知所措的神色。”在对这场游戏的叙述中,略萨通过对当事双方以及围观者们的神色和动作的描绘,凸显出紧张刺激的氛围:“利杜马的手离开转轮:还得抓阄看谁先开枪,不过谁先来倒也没什么关系。他举起枪说了一声:好吧,我先来。他把枪口顶在自己的太阳穴上。人们闭上了眼睛,他眼睛一闭就扳动了枪机,啪的一声,牙齿一打战,他的脸色发白了,众人的脸色也发白了。他一张嘴,大家也跟着把嘴一张。”在第一轮,利杜马逃过一劫,“警长把手枪放在桌上,拿起一只空杯子就慢慢喝了起来,但是没有人笑他;他满脸是汗,仿佛刚从水里出来”。

喝水是为了释放压力,而极度的紧张让他没有顾得上杯子里有没有水,充满危险的氛围也让人们失去了看笑话的兴趣,所有人都神经绷紧。利杜马“仿佛刚从水里出来”,象征着他刚刚捡回一条命,就像海难的幸存者爬上了岸。最终,那颗子弹打穿了他对手的脑袋,利杜马也因此遭受牢狱之灾。这场游戏也成了推动情节进展的关键。

无论是《城市与狗》中的掷骰子,还是《绿房子》中的俄式轮盘赌,这样的游戏都是残酷的意味盖过了娱乐的趣味。它们涉及命运,甚至是生死。这些性命攸关的游戏折射的是一个险象环生、丛林世界般的秘鲁社会,在这个世界里,人人生活在不确定之中,受命运的偶然之手的摆布。同时,这些游戏也折射出一个大男子主义社会的现实,男人们必须昂起头颅接受挑战,接受命运的安排,捍卫自己的尊严,只是在这样的肮脏世界里,即使护住了尊严,也没有什么美妙的结局,于是,这些把自己的命运交付游戏的男性就显得荒唐可笑了。

略萨小说惯于对秘鲁社会的种种弊端发出批判,这个社会,是一个弱肉强食的、由暴力作为主导的社会。小说中出现的这些游戏,不但可以成为个人悲惨命运的折射,也可以直接构成暴力压迫的一部分,或是作为暴力压迫的产物。

在《城市与狗》中,新入学的低年级学生会受到高年级学生的霸凌,霸凌往往采取强迫做游戏的形式:学鸭子走路、在足球场跑道上模仿“仰泳”动作绕圈、模仿电影演员做动作……略萨着墨最多的,还是跟小说题目有关的一个模仿游戏:模仿狗的行为。

“你是狗还是人?”那个声音问道。

“报告士官生,是狗。”

“那你站着干什么?狗是四只脚走路的。”

当他弯下身子双手触地的时候,立刻感到胳膊上火辣辣地疼。忽然,他发现身边另外一个小伙子也四肢着地趴在那里。

这时只听得那个声音说道:“好啦,两条狗在街上相遇的时候,它们会怎么样?士官生,你回答!我是在跟你说话呐。”

“奴隶”的屁股上挨了一脚。他立即回答说:“报告士官生,我不知道。”

“狗咬狗。”那个声音说,“它们会互相狂叫、扑打、撕咬。”

“奴隶”不记得那个和他一起接受新生“洗礼”的少年的面庞。大概是八、九、十班中的某个新生,因为他身材矮小。由于恐惧,那张脸已经变了形。那个声音刚一停,小伙子便朝他扑过来,一面狂叫着,一面喷吐着白沫。突然,“奴隶”感到肩膀上被疯狗咬了一口,这时,他的身体才有了反应。他在边叫边咬的同时,以为自己真的长了一身皮毛,嘴巴也是既长又尖的,好像真的有条尾巴像皮鞭一样在背上甩来甩去。

“你是狗还是人”的问题,事实上不是一个问题,而是言语上的欺凌,逼迫对方自行放弃人的尊严。先是在话语上放弃人的尊严,接着是在动作、姿态上放弃人的尊严,像狗那样四肢着地。再接下来,让两个新生学狗叫,逼迫他们像狗一样互相撕咬。在施暴者的眼中,这是一个有趣的游戏,就像古罗马贵族看着奴隶们在斗兽场中展开角斗,而在无法反抗、无法拒绝这场游戏的被欺凌者那里,则是痛苦的折磨。更可悲的是,“奴隶”在听从指令模仿狗崽子的同时也“入戏”了,感觉自己真的成了一条狗,长出了狗毛、狗嘴和狗尾巴。这就是所谓的“洗礼”,这场游戏具有仪式的意义,仪式之后,人就变成狗了,这就意味着新生接受了暴力统治的法则。“奴隶”感到自己变成狗的这一处描写看似魔幻,实是对秘鲁社会的暗喻:在暴力胁迫下,被压迫者“变形”了,异化了,不再是一个正常的人了。但无论如何,这是一场游戏。在游戏过后,“奴隶”还原了人的身份。小说在后面展示了他的反抗,而这种反抗也间接导致了悲剧的发生。

在小说《五个街角》的开头,两个女性人物进行了一场出乎她们意料的游戏。当时,恰贝拉在闺蜜玛丽萨家中聊天聊到很晚,结果抬腕看表时才发现已经到了宵禁开始的时间,只能留宿在闺蜜家中了。作者用极为细致的笔调描述了两个女人之间进行的肢体游戏。她们是一步步地缩短距离的,先是试探性的,到后面越来越没有忌惮了:

玛丽萨晃动着脑袋,拨开了恰贝拉的长发,开始亲吻她的后颈和耳根,然后是舔,继而是咬。玛丽萨感到无比快活,大脑一片空白,放任自己被欲望和喜悦牵引到了空无之中。过了几秒钟,又也许是过了几分钟,恰贝拉转过身来用自己的唇寻觅着玛丽萨的唇。

因为都是第一次尝试,两个女人沉浸在一种类似偷尝禁果式的欢欣中。她们在这场游戏中忘却了道德伦理、社会规则,成了两个只懂得享受肌肤快感的赤裸裸的身体。这个故事的背景,是秘鲁的藤森当政时期,左翼极端组织和贩毒集团不断采取暴力行动破坏社会秩序,秘鲁政府则以暴制暴,做出了很多逾越民主社会法律底线的行为,秘鲁人生活在人人自危的独裁社会中。宵禁的执行、压抑的空气,让这两个上流社会的女性不得不在一起过夜,通过同性互相抚慰的游戏来逃避社会压力。由此可见,这个带着香艳味道的游戏既是以暴力维持的社会秩序导致的怪象,又是对这种秩序的一种嘲弄。两个本没有女同倾向的女性竟然因为被迫在一起过夜,就玩起了这种游戏,这个情节是荒诞的。这起荒诞事件折射出一个荒诞的社会。小说开篇的荒诞游戏,为整部小说对乱象丛生的秘鲁社会的再现定下了一个基调。

套盒游戏

我们可以把作家在小说叙事艺术层面展开的有意识的探索也看成一种叙事的游戏。艺术与游戏本就有诸多的共通之处。席勒在美学上提出了艺术与游戏之间的深层联系。他认为,游戏冲动是感性冲动与形式冲动之间的集合体,而美与游戏冲动是相称的,

如果一个人在为满足他的游戏冲动而走的路上去寻求他的美的理想,那是绝不会错的。希腊各民族在奥林匹斯赛会上寻欢,是通过不流血的力量、速度、灵巧的比赛以及更高尚的智力竞赛,而罗马民族则是通过一个倒在地上的格斗士或他的利比亚对手的垂死挣扎得到满足的。根据这一点我们可以理解,为什么我们不在罗马而在希腊寻找维纳斯、尤诺、阿波罗的理想形象。可是理性说:美的事物不应该是纯粹的生活,不应该是纯粹的形象,而应是活的形象,这就是说,所以美,是因为美强迫人接受绝对的形式性与绝对的实在性这双重的法则。因而理性作出了断言:人同美只应是游戏,人只应同美游戏。说到底,只有当人是完全意义上的人,他才游戏;只有当人游戏时,他才完全是人。……这个道理将承担起审美艺术以及更为艰难的生活艺术的整个大厦。

朱光潜指出了艺术和游戏的几个共同之处:都是意象的客观化;都是在现实世界之外另创意造世界;都是创造和模仿的活动,既沾挂现实又超脱现实;都把物我的分别暂时忘却;都是无实用目的的自由活动等。从游戏的角度来说,小说就是语言的游戏、讲故事的游戏。

作为西方叙事文学史上里程碑式的作品、西班牙语叙事文学最重要的经典,塞万提斯的《堂吉诃德》就表现出明显的游戏性。除了混用骑士小说的语言和流浪汉小说的语言、多次使用语带双关的语言游戏之外,《堂吉诃德》游戏性的一大体现,在于采用了一种故事之中套故事的讲述方式。在上卷第八章末,堂吉诃德冒险的故事戛然而止,到了第九章,原先一直隐身的叙事者现身,交代了自己寻找堂吉诃德传记的经历,告诉读者这本书原为阿拉伯文,出自阿拉伯历史学家西德·阿麦特·贝嫩赫里之手,然后堂吉诃德冒险的故事从断裂处继续。在堂吉诃德的旅途中,随着他碰到各色人等,故事中不断穿插进别人的故事:多洛苔娅的遭遇、一位俘虏的坎坷经历等等,这些故事就像一棵大树上旁逸斜出的枝丫。到了下卷,堂吉诃德竟读到了《堂吉诃德》的上卷并且对之加以评论。这种游戏式的叙事手法为塞万提斯之后的很多西班牙语作家所继承。如在米盖尔·德·乌纳穆诺的小说《迷雾》(Niebla)中,故事中的人物竟跑来找作者讨论存在的问题,再如在加西亚·马尔克斯的《百年孤独》的最后部分,出现了一个羊皮卷手稿,手稿上记录了小说讲述的布恩迪亚家族的百年传奇。

略萨曾在分析《百年孤独》时提出了“中国套盒”的叙事理论:

中国套盒的方法,就是在讲述一个故事时,把它变成一系列的故事,这些故事互相包含,有作为主干的故事,有作为分支的故事,有主要的现实,有次要的现实。

这是在西班牙语文学中常见的叙事方法。所谓“中国套盒”(cajas chinas),大概是一种被认为来自中国的工艺品,大盒子中含有小盒子,小盒子中含有更小的盒子……或许对于中国人来说,“俄罗斯套娃”更能准确地代指这种故事之中套故事的叙事方法。奥尔特加·伊·加塞特则使用了一个医学名词来指称这种叙事结构:肠套叠(intususcepción)。他在分析《堂吉诃德》时指出,《堂吉诃德》不仅是一部反骑士小说,它内部也包含着骑士小说,而从本质上说,小说这个文学体裁就是一种“肠套叠”。当然,那些使用了“肠套叠”手法的西班牙语小说更能体现奥尔特加所谓的这种小说的本质特点。

美国学者约翰·克罗(John Crow)就认为,这种手法的使用是西班牙语小说——包括现代西班牙小说和西班牙语美洲小说——的一大特色。他指出,对于西班牙文学“黄金世纪”的作家洛佩·德·维加和塞万提斯以及19世纪的杰出小说家加尔多斯来说,写戏剧或小说就是无限地增加故事情节及相关内容。塞万提斯在《堂吉诃德》中收集和使用了他所经历的一切:田园故事、骑士故事、言情故事等。加尔多斯也是如此,他以一个行动作为小说的中心轴,但这个行动的进展几乎总是缓慢到令人厌烦的地步,在每一个转折处都会被打断,并朝着每个可以想象的方向延伸和分岔。

还有学者认为,这种被认为是西班牙特色的叙事方式,实际上受到了阿拉伯文学的影响。这种叙事方式自14世纪初始现于伊比利亚半岛上长期为摩尔人所占据的安达卢斯,并迅速影响了当地的叙事文学。西班牙中世纪文学的杰出作品《卢卡诺尔伯爵》的叙事架构和文学灵感就是源于阿拉伯语文学作品《卡里来和笛木乃》,反映了西方文学受到的东方影响。《卡里来和笛木乃》故事套故事、环环相扣的叙事模式对于西方文学来说是前所未见的。

博尔赫斯也着迷于这种叙事方式。他在他的《吉诃德的部分魔术》(“Magias parciales del Quijote”)一文中指出,塞万提斯在《堂吉诃德》中故意混淆客观和主观,混淆读者的世界和书的天地,从而以这种微妙的方式获得了奇幻的效果,而

《一千零一夜》中也有相似之处。这个怪异故事的集子从一个中心故事衍生出许多偶然的小故事,枝叶纷披,使人眼花缭乱,但不是逐渐深入、层次分明,原应深刻的效果像波斯地毯一样成为浮光掠影。……最令人困惑的是那个神奇的第六百零二夜的穿插。那夜,国王从王后嘴里听到她自己的故事。他听到那个包括所有故事的总故事的开头,也不可思议地听到故事的本身。读者是否已经清楚地觉察到这一穿插的无穷无尽的可能性和奇怪的危险?王后不断讲下去,静止的国王将永远听那周而复始、没完没了、不完整的《一千零一夜》的故事。

博尔赫斯的思考涉及了“中国套盒”叙事方式可能达到的两种效果:一方面,这种在故事之中指涉故事自身的手段让读者一时间无法分清虚构与现实之间的界限,甚至会迷失在文学虚构的无穷迷宫之中,以真为幻,以幻为真;另一方面,这种叙事方式消解了读者本应在虚构故事中获得的沉浸式体验,因为读者的阅读进程会不断地被忽然现身的叙事者所打断,从而意识到,刚刚读到的只是虚构的故事,不是一个完整的现实,于是,不论那些故事有多精彩,读者能始终与故事本身保持一段审美距离,能以局外人的姿态对虚构的故事做出客观的评价。

接下来,我们来看看略萨是怎样在他的小说中使用这种套盒游戏的。我们选取两部作品为例:《叙事人》和《继母颂》。

《叙事人》中的故事套盒

作为《叙事人》主线的故事,是“我”讲述的萨乌尔·苏拉塔斯的人生经历。他原本是生活在秘鲁城市里的犹太人,因为偶然的机会了解到亚马孙雨林里的原住民的生活,毅然决然地抛弃了原有的生活方式,深入雨林中与玛奇根加人同吃同住,成为他们中的一员,并且担当了部落中的“叙事人”的角色。作为副线的故事,或者说被包含在上述故事之中的故事,就是萨乌尔·苏拉塔斯讲述的神话传说。这些神话传说是如此开篇的:

后来,定居的人们开始流浪了,向着下坠的太阳流浪而去。在以前他们也是定居的,太阳是他们在天上的眼睛,固定不动,永远睁着,不眠不睡,看着我们,给世界以温暖。太阳的光芒极为强烈,但塔苏林奇却能禁得住。那时,没有疾病,没有狂风,没有暴雨,妇女们生的孩子极为纯真。塔苏林奇想吃饭了,就把手伸进河里,捞出一条摇头摆尾的鲱鱼,要么就不紧不慢地射出箭头,然后在山中走上一段路,很快就能找到被箭射中的一只吐绶鸡、一只石鸡,或是一只喇叭鸟。他从不缺少食物。那时也没有战争,河流里充满了各种鱼类,森林里充满各种兽类。

这段语言质朴的讲述,展现的是一种伊甸园般的生活。在所有民族的神话里,都存在这样一种人人无忧无虑的远古黄金时代。这个安宁祥和的近乎神话的世界与主线故事展现的那个问题重重、麻烦不断的现代世界形成了鲜明的对比。讲述这个故事的声音与其说是萨乌尔·苏拉塔斯的声音,不如说是常年生活在秘鲁亚马孙雨林里的原住民的声音,他们的声音在大多数情况下是不会被“文明社会”听到的,只会作为人类学家的记录或是博物馆的展品存在。从某种程度上说,作为边缘人的他们是“失语”的,是“沉默”的。在主线故事里嵌入他们的声音,宣示了他们不可被忽略的存在。

让·弗兰科(Jean Franco)认为,略萨在《叙事人》中使用的是一种后现代的叙事方法,即詹明信所谓的“拼凑”(pastiche)。这种方法的使用,表明略萨将自己摆在了一个美洲原住民的教化者、“拯救者”的姿态上。詹明信提出的“拼凑”,指的是这样一种方法:它跟戏仿(parody)一样,都要摹仿及抄袭一个独特的假面,用僵死的文字来编织假话,所不同者,拼凑法采取中立的态度,在仿效原作时绝不做价值的增删,是一种空心的摹仿。它属于后现代,在这样一个个人特征瓦解脱落的时代,文化创作者在无可依赖之余,只好旧事重提,凭借一些昔日的形式,仿效一些僵死的风格,通过种种借来的面具说话,假借种种别人的声音发言。这种艺术手法从世界文化中取材,向偌大的、充满想象生命的博物馆吸收养料,把里面所藏的历史大杂烩七拼八凑地炮制成为今天的文化产品。事实上,在《叙事人》里,萨乌尔·苏拉塔斯讲述的神话并非僵死的、纯粹属于往昔时代的话音,他的故事也包含对秘鲁现实的指涉,而这种指涉采用的是原住民的视角:

后来人们就不能上山了,后来人们就没有盐吃了,后来,凡是上山的人都会被白人捕捉而去,被捆绑着押到白人的宿营地。这就是“割树出血时期”发生的事。使劲干,他妈的!后来,土地上充满了白人,他们到处寻找、捕捉着人们,白人把人们捉去,让他们割树胶、扛胶球使劲干,他妈的!看起来白人比黑暗和暴雨还要坏,比天灾和玛斯柯人还坏。我们这些人很走运,因为我们不是在到处流浪吗?人们说白人很狡猾,他们了解到人们经常带着篮子和渔网上山采盐,他们就设下圈套,备好猎枪等着……塔苏林奇说道:“白人也有魔法,我们正在受难,恐怕是我们干了某些坏事,精灵在帮助白人,而抛弃了我们。”

在原文中,指称“白人”所用的词是viracocha,这个词来自克丘亚语,原是印加神话中的一个神的名字,被征服的印加人用这个词来指代西班牙人。这再次显示出作者刻意使用原住民视角的用心。所谓“割树出血时期”,指的应该是现代资本主义侵入秘鲁亚马孙雨林、大肆开发橡胶资源的时期。资本的入侵伴随着暴力,原住民们不仅生存空间被剥夺,更是被迫沦为几乎免费的劳动力,受到残酷的剥削。在原住民们看来,这些白皮肤的“神”跟多年前身着铠甲的西班牙征服者是同一群人,这些人拥有威力巨大的魔法,并且得到精灵的护佑。由此可见,《叙事人》的叙事手法并不算“拼凑”的方法。略萨通过在主线故事中嵌入原住民视角的讲述,让亚马孙雨林被遗忘的部族来表达自己,来诉说他们的苦难,从而发出对秘鲁社会的批判。略萨的小说执着于展现秘鲁的完整现实,揭露秘鲁社会的种种问题,唤起人们改变这种现实的意图和能动性。从这个意义上说,在对秘鲁雨林地区现实的再现方面,《叙事人》比《绿房子》更进一步,因为后者虽然也写到了秘鲁雨林的原住民,但还没有采用从原住民出发的叙述视角,没有深入原住民独特的文化世界中。

在把玛奇根加人的故事嵌入主线故事的同时,略萨也拉开了一段审美距离,让故事本身成为一个被观察、被思考的对象,也就是说,在文学作品之中反观文学自身,探讨文学之用。在拉美作家中,略萨是在小说艺术的美学思考上表现得最为积极的作家之一,在虚构作品之外,他有大量的关于小说叙事技巧和文学理论的著述。这种精神也体现在《叙事人》的故事套盒中。在小说的最后,“我”意识到,萨乌尔·苏拉塔斯“在我国的大森林中跑来跑去,把故事、谎言、寓言、传言和笑话传来传去,而正是这一切才得以把分散居住的民族联系在一起,使之永远感到大家是生活在一起的,并构成兄弟般紧密团结的一个整体”。这就是故事,或者说文学的一个作用:建构身份认同,塑造一个拥有共同起源、共同生活和共同价值观的人类共同体。在交织着幻想和事实的故事中,不管是虚构的小说,还是神话传说,都隐藏着某种文化的密码。略萨不也是一个以讲故事为业的人吗?他不也是一个奔走于各地、讲述秘鲁的故事,从而让秘鲁人意识到他们的共同生活并自觉为秘鲁民族共同体一员的叙事人吗?于是,“我”——巴尔加斯·略萨和他的大学同学萨乌尔·苏拉塔斯说到底是同一个人,萨乌尔·苏拉塔斯这个虚构人物或许可以看成巴尔加斯·略萨在秘鲁亚马孙雨林中的分身。这样说来,略萨在《叙事人》中完成了一个一人分饰两角的游戏。

《继母颂》中的故事套盒

《继母颂》的故事内含了更多的“套盒”。小说的主线故事是:生活在秘鲁首都利马的保险公司经理里戈韦托在妻子亡故后续弦,娶了卢克莱西娅为妻,里戈韦托之子阿方索与继母卢克莱西娅发生了乱伦关系,并故意将个中细节透露给父亲,导致父亲愤而将卢克莱西娅逐出家门。在这个主线故事中,略萨嵌入了六个互相独立的小故事,每一个小故事都围绕一幅画作展开。这些小故事又无一不与主线故事有所呼应。

小故事与主线故事的衔接也是自然的,有一种精心安排的过渡。比如,在第一章末尾,里戈韦托和卢克莱西娅一起睡下时,前者在入眠时说了句梦话。

“我是谁?”她在黑暗中问道,“你说我是谁来着?”

“吕底亚王的妻子,亲爱的。”堂里戈韦托说,他迷失在他的梦里了。

第一章在此结束。为什么里戈韦托会提起一个与他们的现实生活毫不相干的传说里的人物呢?这构成了一个悬念。接着第二章开始:

我是坎道列斯,吕底亚的国王。吕底亚是地处爱奥尼亚和卡利亚之间的一个小国,位于那片好多年后叫土耳其的地域的中心地带。我的王国最令我感到骄傲的,不是它的因干旱而裂开的群山,也不是它的牧羊人,这些牧羊人能在需要他们的时候挺身而出,对抗弗里吉亚和伊奥利亚侵略者以及从亚洲来的多利安人,把他们打败,抵挡那些前来骚扰我们边境的腓尼基人、斯巴达人和游牧的锡西厄人。我最引以为豪的,是我的妻子卢克莱西娅的臀部。

这一段解决了上一章留下的悬念,同时又独立于上一章的主线故事。在第一句就出现了第一人称的叙事声音,有别于主线故事的第三人称叙事,就这样切换到另一个故事。其他的五个小故事也都是以第一人称叙述的。从20世纪的秘鲁到公元前的吕底亚,时空跨度极大,而且吕底亚更带有一种神话色彩,于是这个插入的故事在背景和叙述风格上都迥异于主线故事。讲述者显然不是真正的吕底亚王,因为他知晓千年以后的事情——这片地域后来成了土耳其。因此,这并不是历史人物的声音,而是神话传说讲述者的声音。对牧羊人以及各个古老民族的提及,逐渐增加了故事的神话传说的色彩——这是一个极为遥远的时代。如果从东方主义的角度来看,土耳其正属于西方人想象中的那个被他们造出来的“东方”。在西方人有意识的编码中,东方往往与色情纠缠在一起,如19世纪的西方画家就喜欢以土耳其苏丹的充斥着众多佳丽的后宫作为创作题材。略萨在这里插入的这个小故事正符合了西方人传统的关于“东方”的想象。吕底亚国王不爱江山爱美人,并且在首次提及爱妻时,就涉及情色。在这里,“卢克莱西娅”的名字与主线故事中的卢克莱西娅重合,这意味着她们是同一个人,或者说这是两个平行对应的故事,由此推理,那么这个假扮吕底亚王的叙述者就是里戈韦托了。联系上一章的末尾,我们可以推断出一种可能:这个无缝插入的小故事,是里戈韦托的一个幻梦。这个故事同时又是对第二章插入的油画《吕底亚王坎道列斯向首相巨吉斯展示他的妻子》(Candaules, rey de Lidia, muestra su mujer al primer ministro Giges, 1648)的阐释。于是,在这一章,传说、梦境、绘画交织在一起,共同构成一个虚幻的故事,与第一章的现实相映成趣。《继母颂》的整个故事结构就这样显现出虚虚实实的特征。第四章至第五章的转换同样如此:在第四章末尾,卢克莱西娅睡着了,做了一个奇怪的梦,这个梦和她跟丈夫每晚就寝前一同欣赏的画作中的一幅有关。第五章则是围绕油画《浴后的狄安娜》(Diana después de su bao, 1742)展开,开头的讲述是:“左边的那个女人,是我,狄安娜·卢克莱西娅。是的,正是我,栎木与森林之神,多产与分娩之神,狩猎之神。”在这个从主线故事到小故事的过渡中,同样发生了从第三人称到第一人称的叙事声音的转换,同样是小说人物的梦境的展开,也同样是梦、画与神话传说交织。狄安娜·卢克莱西娅的名字暗示着梦中人或画中人与主线故事中的人物是重合的或者说平行的。

《继母颂》的故事套盒游戏相比于《叙事人》,在媒介的使用上更为复杂,因为嵌套的不单单是故事了,还有绘画作品。这些小故事嵌在主线故事中,正如作为插图的绘画夹在小说文本中。然而,相比于《叙事人》,《继母颂》里不见明显的社会批判色彩。《叙事人》以嵌套的故事呼唤人们去关注秘鲁的复杂现实,而内含六个小故事和六幅彩图的《继母颂》则更像是一个供贵族赏玩的精巧套盒,显现出更为明显的游戏、娱乐、追求快感的特征。小说中还有一处显现出更浓厚的游戏意味和故事套盒意味:阿方索告诉他的父亲里戈韦托,他正在写一篇作文,题目就叫《继母颂》。这是《百年孤独》使用过的叙事游戏——自我指涉,在一部小说中提及该小说自身。也和《百年孤独》一样,这一自我指涉的出现是灾难的预兆。在《百年孤独》中,记载布恩迪亚家族故事的羊皮卷手稿的出现意味着家族的终结,《继母颂》中出现的《继母颂》成了引发家庭分裂悲剧的导火索。小说的自我指涉的出现,意味着所有的秘密都已道出或者即将全部道出,小说由此也将从高潮走向尾声。

略萨在小说中使用“中国套盒”的叙事技巧,一方面,可以克服单调,使得小说故事显现出环环相扣、虚虚实实的特点,从而具备更高的审美价值;另一方面,则可以尽可能全面地展现现实,把现实的不同层次、不同境界一一和盘托出,实践他的“完全小说”(novela total/total novel)的理念。他继承并且发展了西班牙文学独具特色的叙事方法,并且给它起了“中国套盒”的名字,这意味着他不仅掌握了这种叙事方法,更是把它变成了自己的,并且在借鉴同时代其他作家的基础上自成一家。文学家不单单是传统创作程式的继承者,更应当是传统创作程式的革新者。略萨为所有面对如何继承和发展文化传统这一难题的作家们树立了榜样。

- 南京大学出版社 (微信公众号认证)

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺

- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...