商品详情

书名: 巴黎评论 作家访谈 4

定价: 65

ISBN: 978702013234802

作者: 美国《巴黎评论》编辑部

出版社: 人民文学出版社

出版日期: 2019-05

装帧: 平装

开本: 32

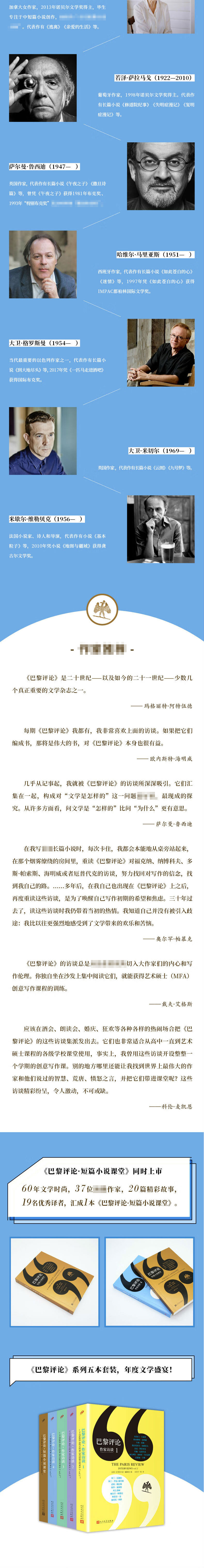

“作家访谈”是美国文学杂志《巴黎评论》(Paris Review)*持久的特色栏目。自一九五三年创刊号中的E.M.福斯特访谈至今,《巴黎评论》一期不落地刊登当代*伟大作家的长篇访谈,最初冠以“小说的艺术”之名,逐渐扩展到“诗歌的艺术”“批评的艺术”等,迄今已达三百篇以上,囊括了二十世纪下半叶至今世界文坛的重要作家。作家访谈已然成为《巴黎评论》的招牌,同时树立了“访谈”这一特殊文体的典范。

一次访谈从准备到实际进行,往往历时数月甚至跨年,且并非为配合作家某本新书的出版而作,因此毫无商业宣传的气息。作家们自然而然地谈论各自的写作习惯、方法、困惑的时刻、文坛秘辛……内容妙趣横生,具有重要的文献价值,加之围绕访谈所发生的一些趣事,令这一栏目本身即成为传奇,足可谓“世界历史上持续时间较长的文化对话行为之一”。

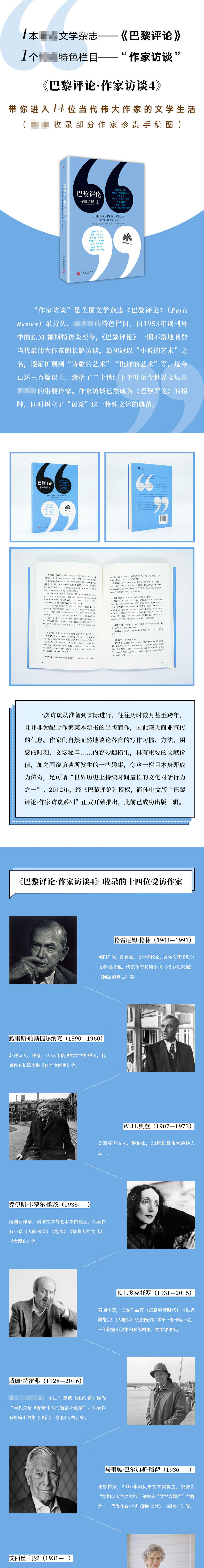

2012年,经《巴黎评论》授权,简体中文版“巴黎评论·作家访谈系列”正式推出,《巴黎评论·作家访谈4》共收录以下十四位作家的长篇访谈:格雷厄姆•格林、鲍里斯•帕斯捷尔纳克、W.H.奥登、乔伊斯•卡罗尔•欧茨、E.L.多克托罗、威廉•特雷弗、马里奥•巴尔加斯•略萨、艾丽丝•门罗、若泽•萨拉马戈、萨尔曼•鲁西迪、哈维尔•马里亚斯、大卫•格罗斯曼、大卫•米切尔、米歇尔•维勒贝克。

格雷厄姆•格林(1953)陈焱/译

鲍里斯•帕斯捷尔纳克(1960)温哲仙/译

W.H.奥登(1974)马鸣谦/译

乔伊斯•卡罗尔•欧茨(1978)朱杰/译

E.L.多克托罗(1986)柏栎/译

威廉•特雷弗(1989)管舒宁/译

马里奥•巴尔加斯•略萨(1990)魏然/译

艾丽丝•门罗(1994)梁彦/译

若泽•萨拉马戈(1998)王渊/译

萨尔曼•鲁西迪(2005)林晓筱/译

哈维尔•马里亚斯(2006)蔡学娣/译

大卫•格罗斯曼(2007)唐江/译

大卫•米切尔(2010)唐江/译

米歇尔•维勒贝克(2010)丁骏/译

美国《巴黎评论》编辑部,“作家访谈”是美国文学杂志《巴黎评论》(Paris Review)持久的特色栏目。自一九五三年创刊号中的E.M.福斯特访谈至今,《巴黎评论》一期不落地刊登当代伟大作家的长篇访谈,初冠以“小说的艺术”之名,逐渐扩展到“诗歌的艺术”“批评的艺术”等,迄今已达三百篇以上,囊括了二十世纪下半叶至今世界文坛的重要作家。作家访谈已然成为《巴黎评论》的招牌,同时树立了“访谈”这一特殊文体的典范。

一次访谈从准备到实际进行,往往历时数月甚至跨年,且并非为配合作家某本新书的出版而作,因此毫无商业宣传的气息。作家们自然而然地谈论各自的写作习惯、方法、困惑的时刻、文坛秘辛……内容妙趣横生,具有重要的文献价值,加之围绕访谈所发生的一些趣事,令这一栏目本身即成为传奇,足可谓“世界历史上持续时间长的文化对话行为之一”。

《巴黎评论》:好。还有一两个问题的思路是近似的:你笔下很多令人难忘的人物,例如莱文,都出身贫苦。你经历过贫苦吗?

格雷厄姆·格林:没有,极少。

《巴黎评论》:你对贫困有什么了解吗?

格雷厄姆·格林:从来不知道。我曾经“手头紧”,是的,我成年后,头八年不得不精打细算,但是我从来未穷过。

《巴黎评论》:那么,你笔下的人物并非源自生活?

格雷厄姆·格林:是的。一个人绝不可能完全了解真实生活中的人物,再将他们写入小说。应该是先开始写,然后突然之间,记不起他们用什么牙膏,记不起他们对室内装饰的观点,然后就完全没法写下去了。是的,主要人物都是逐渐浮现的,次要人物也许是拍照出来的。

**

鲍里斯·帕斯捷尔纳克:一个作家的伟大与题材本身无关,只和题材能触动作者的程度有关。重要的是风格。通过海明威的风格,你感觉到题材,是铁的、是木头的。”他双手压在桌面上,用手断开词句,“我钦佩海明威,但我更欣赏福克纳的作品。《八月之光》是一部奇书。年轻孕妇这个人物令人难以忘怀。当她从阿拉巴马州走向田纳西州时,美国南部的广袤、南部的精华,也让我们这些从未到过那里的人领略到了。

**

W.H.奥登:还有什么要问?

《巴黎评论》:我想知道,哪个在世的作家,您认为担当了我们英语语言的完整性的首席保护者……?

W.H.奥登:嗨,是我,当然了!

《巴黎评论》:对获得灵感,你有什么辅助方法?

W.H.奥登:我从不在喝酒时写。你为什么要借助外力呢?缪斯是个性子活泼的姑娘,她不会喜欢那种蛮横粗俗的追求方式。她也不喜欢一味奉从——那样她就会撒谎。

**

《巴黎评论》:成为一名女性作家的好处在哪里?

乔伊斯·卡罗尔·欧茨:好处!可能不胜枚举。我是个女人,这样我就不会被某一类男性批评家认真对待,他们在公开出版物中将作家分为一、二、三等,我觉得我却可以随心所欲。我对竞争没什么概念,或说兴趣;当海明威及其追随者梅勒要在拳击场上与其他天才决一胜负时,我对此甚至都无法理解。据我所知,一件艺术品永远不会被另一件艺术品所取代。生活不过是同死者的竞争,就像它是同生者的竞争一样……女人的身份,让我在某种程度上可以隐身……

**

《巴黎评论》:您对短篇小说的定义是什么?

威廉·特雷弗:我觉得它是一种惊鸿一瞥的艺术。如果把长篇小说比作一幅复杂精细的文艺复兴时期的画作,短篇小说就是一幅印象派绘画。它应当是真实的迸发。它的力量在于,它略去的东西,要不是很多的话,正好和它放进去的等量。它与对无意义的全然排斥有关。从另一方面来讲,生活,绝大多数时候是无意义的。长篇小说模仿生活,短篇小说是骨感的,不能东拉西扯。它是浓缩的艺术。

**

《巴黎评论》:你为什么写作?

马里奥•巴尔加斯•略萨:我写作,因为我不快乐。我写作,因为它是一种对抗不快乐的方法。、

**

《巴黎评论》:对你来说,虚构一个故事和混合真实事件哪一样更容易?

爱丽丝·门罗:目前来说,我带有个人经验的写作比以前少了,原因很简单,也很明显,你用尽了童年的素材。除非你能像威廉•麦克斯韦尔那样,不停地回到童年记忆并能从中发掘出更多完美崭新的层面。在你的后半生,你能拥有的深刻而又私人的素材就是你的孩子们。在你的父母去世之后,你可以描述他们,但你的孩子们还在那里,你还希望他们将来到养老院来探望你。也许转而去描述更多依赖观察得到的故事是明智的。

**

《巴黎评论》:如果你不是天天都在写作,你会因此而感到恼火吗?

萨尔曼·鲁西迪:当我知道该怎么做时,我会感觉好些。除此之外,写作两本书之间的间隙期是我创作力的时刻,虽然那时我不知道该做些什么,但是我的脑子转得飞快。事物会突如其来地降临在我的脑海,并且会演变成一个角色或者一个段落,抑或仅仅是一种感知,所有这些都会被写进故事或者长篇小说里。我写或不写时都一样努力。我坐在那里,让这一切自由流淌,大多数时候我会在第二天将前一天写的东西抛弃掉。但是看着东西浮现出来,才是纯粹的创造力。一旦事物显现出来,随后变得更为具体,才会变得更为有趣。但是在这段间隙期内总会发生一些意想不到的事情。我之前设想过的事情会超乎我想象力地发生。它们变得具有想象性。它们来到我的体内。这就是我现在的状态。

**

《巴黎评论》:写书的理由是什么?

哈维尔·马里亚斯:我从未有过文学规划或者计划。我不想为我的时间之类的东西构图,我也不想革新这一体裁。我甚至称不上“别出心裁”。想要“别出心裁”是非常危险的。如果你说,“我打算颠覆文学”,结果往往是可笑的。或许我写作是因为它是无可比拟的一种思考方式。是一种非常积极的思考方式。当你必须要把什么落实成文字的时候,你的思维会更清晰。即使是非专业作家也会在写信或者写日记的时候让自己的头脑清晰起来。

一些人说写作是认知的方式,但其实它是承认的方式。这在普鲁斯特的作品中尤其常见。你读到什么然后会说,对,这是真的,这是我所经历过的,这是我所见过的,我也有过这种感受,但是我却无法像他那样表达出来。现在我真正懂得了。在我看来,这就是小说比其他任何体裁或者艺术做得更好的地方。我不是说我在写作时思维清楚,但是我以不同的方式思考。

**

《巴黎评论》:你写不下去的时候,有没有什么办法可想?

大卫·格罗斯曼:有时候我会给主人公写封信,就好像他是真人一般。我会问,困难在哪里?为什么你做不到?是什么在妨碍我理解你?这样做总能奏效。

**

《巴黎评论》:你是否这样设想过,或许到下个世纪,你的小说仍会被人阅读?

大卫•米切尔:好别那样想。奥尔罕•帕慕克曾在《巴黎评论》的访谈中说过,近十年出版的不计其数的长篇小说,再过两个世纪,仍然被人阅读的只有一小撮,所有作家在某种程度上都希望,他们的作品会是其中之一。我也一样,不过为未来写作,是我能想到的保证被人遗忘的方式。让你的作品尽量优秀,尽量经得起风浪,尽量人性化,那它或许就能渡过这段距离,但历史是一位难以预料的法官。《安娜•卡列尼娜》《项狄传》《格列佛游记》,它们肯定没问题,但哪位十九世纪的评论家能预见到,二十一世纪仍有人读《汤姆叔叔的小屋》《小妇人》或《爱丽斯梦游奇境》呢?

**

《巴黎评论》:您对于一个男人和一个女人之间的爱情的可能性怎么看?

米歇尔·维勒贝克:要我说,爱情是否存在这个问题在我的小说中扮演的角色就和上帝是否存在这个问题对陀思妥耶夫斯基的意义是一样的。

- 中信书店 (微信公众号认证)

- 美好的思想和生活

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺

- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...