商品详情

内容简介

1980年代是一个经济学家群体作业、团队作业、发挥组合影响的时代。从空间而言,他们的舞台多在北京三里河、月坛北小街、皇城根9号院一带;从人物跨度而言,上下三代。

第一代,出生于1920年以前,几乎都是忠诚于共产主义的“老布尔什维克”。1949年后,是他们怀着后人难以想象的理想,参与创建了中国的计划经济制度;又是他们*早觉悟到这是一个没有出路的制度,以极大的勇气批判、改革他们亲手建成的制度,像孙冶方、薛暮桥、蒋一苇,等等。

第二代,出生于1920—1940年。他们中有的在民国时期上大学,接受了西方经济学训练,像刘国光、董辅礽、高尚全;有的1949年以后入大学,以学习《资本论》和苏联政治经济学为主,改革开放后,得以学习现代经济学,像吴敬琏、赵人伟。他们年富力强,承担起历史使命,参与了体制改革,也觉悟到经过改革的制度有各种弊端。他们将学术理念、国际视野融合,承上启下,又不可避免地带有深刻的历史局限。

第三代,出生于1940—1960年,主体是“老三届”,当过工人、农民、知识青年,对中国社会有着深入体察。1970年代末,他们重新获得受教育机会,带着强烈的问题意识和学以致用之心,投入改革洪流,风云际会,机缘巧合,以30岁左右的年纪,切入改革核心问题,将发自中国社会基层的改革意愿和呐喊转化成政府的文件政策,转化成学术理论,参与和影响了中国改革,在历史上留下了深深的印迹。

三代经济学人为国人接受今天认为的常识付出了极大的心智。这本书选择1980年代的经济学家群体,通过一个一个人物和事件来展现1980年代改革开放的宏大历史画面,以及三代经济学人的探索和努力。

本书曾获《新京报》、《中华读书报》年度图书,入围新浪、搜狐等媒体年度好书榜。此次增订新收录《历史之棱镜——莫干山会议三十周年再记》、《辉煌,但是不可持续——解读“五道口”现象》、《杜润生:好大一棵树》等篇目,并有著名经济学家朱嘉明先生新序言《1980年代的“民族记忆”》,以及朱嘉明回忆马洪先生的长文《马洪——一位知行合一的经济学家》。

作者简介

柳红,独立学者。1960年生,山西人,1982年毕业于上海机械学院,工学学士;1988年毕业于中国社会科学院研究生院,经济学硕士;现为奥地利维也纳大学东亚研究所博士候选人。

目录

增订本序:1980年代的“民族记忆” / 朱嘉明

序 言 / 刘国光

序 言 / 高尚全

自 序

楔 子

【第一代(1900—1920)】

三本书的命运

两份《初步意见》的背后

鲜为人知的莫干山会:记1982年苏联东欧经济体制改革座谈会

薛暮桥:把“漏洞”改成“大门”

蒋一苇:挺进,挺进

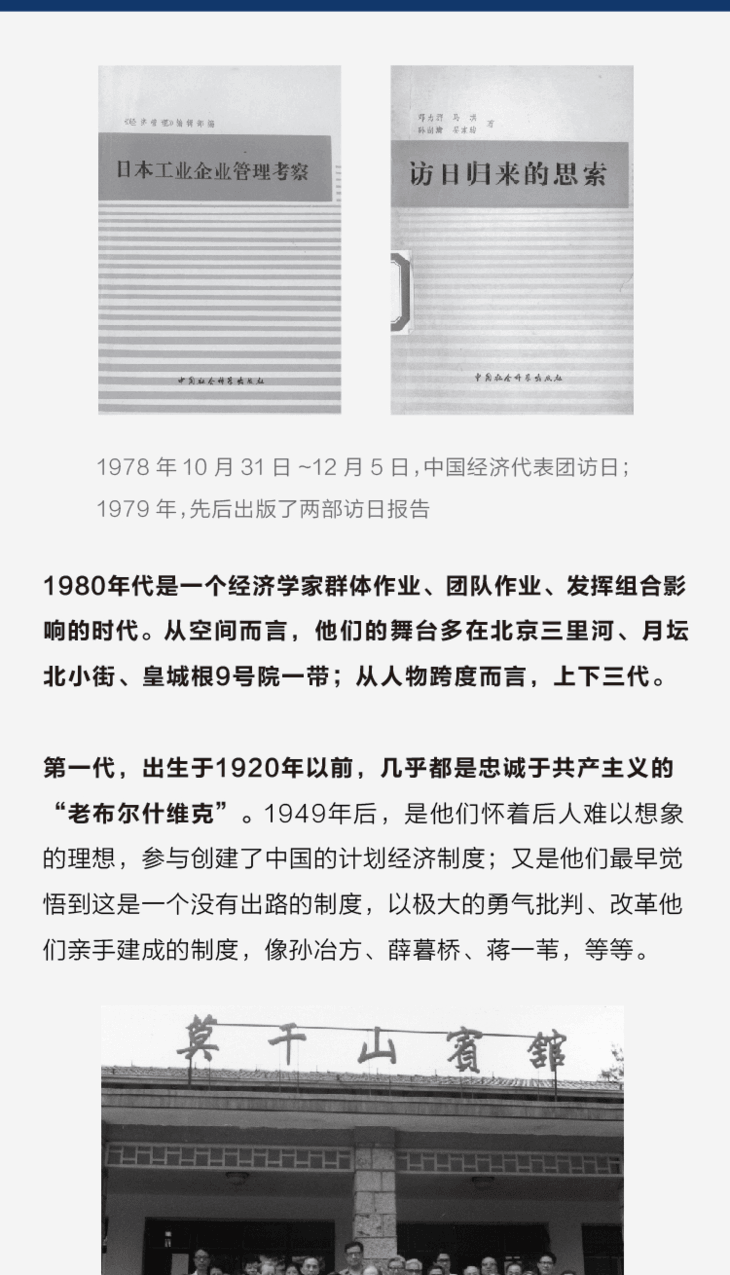

访日归来

承前启后的结构组

光荣绽放的工经所

[附录]马洪——一位知行合一的经济学家 / 朱嘉明

遥想“技术中心”当年

1983—1984年,中国有一场新的世界产业革命大讨论

“孙冶方奖”的精神

徐雪寒:丹心雪寒

新老交替:经济中心的投票

常识战胜愚昧:面向新技术革命的对策研究

杜润生:好大一棵树

【第二代(1920—1940)】

体改委:改革的“中枢”

吸引外资:谁利用谁

探索与选择:对南斯拉夫、匈牙利的历史性考察

刘国光:从标兵文章到双重模式

完美的互动:胡耀邦与周叔莲的书信

颐和园讲习班

开讲西方经济学

东欧来风:布鲁斯

东欧来风:奥塔·锡克

东欧来风:科尔奈

中国人民银行研究生部:道口有道

辉煌,但是不可持续——解读“五道口”现象

西天取经:中国社会科学院经济研究所最早的访问学者

1985:巴山轮之行

《经济研究》:沉重的转型

董辅礽:守身为大

一颗留下轨迹的流星:中国社会科学院青少年研究所

对话1987

改革思路的碰撞

【第三代(1940—1960)】

脚踏实地的发展组

横空出世的莫干山会:记1984年全国中青年经济科学工作者讨论会

历史之棱镜——莫干山会议三十周年再记

天津会议:腾飞的构想

《论坛》春秋

西部畅想曲

组合的力量

参考文献

人名索引

后 记

增订本后记

精彩书摘

在中国经济改革四十周年之际,柳红的《八〇年代:中国经济学人的光荣与梦想》再版,值得高兴。因为这本书记载了1980年代中国三代经济学人为中国改革所做的努力与贡献。近年来,各个阶层的人士都表现出一种对1980年代的怀念情感,而且呈现出愈来愈浓厚的趋势。这其实是一种“民族性”历史记忆的表现。

在1980年代“民族性”的历史记忆背后,其实有着1980年代特有的“精神结构”,或者“精神范式”,而“理想主义”和“浪漫主义”就是其中最为重要的因子。

中国1980年代的理想主义丰厚和多元:共产党人的理想主义,知识分子的理想主义,中国文化传统中的理想主义,以及民族复兴的理想主义。不同的社会群体也有着自己的理想:农民的理想是吃饱饭,穿好衣,孩子能上学;市民和工人的理想是涨工资,家里有上“三大件”;知青的理想,回城,读书,找到工作;在科学家那里,让科学的春天持续下去,就是理想。

与1980年代的理想主义不可分割的还有浪漫主义。改革的浪漫主义和改革的理想主义是共通的。理想主义从来包含着浪漫主义的成分,浪漫主义从来和一种想象与精神联系在一起,每当一个时代被理想主义左右的时候,这个时代一定洋溢着浪漫主义和美好想象,从而激发想象力与创造力。1980年代改革,是对计划经济和当时体制的一次解构,解构过程导致社会呈现出增加自由选择的可能性,只是当时人们对此并没有那么自觉的意识。于是,改革导致人们从精神生活到物质生活的解放,最核心的是人性的解放,激发出丰满的、色彩斑斓、万象纷呈的历史时期。中国在1980年代的改革浪漫主义,与18世纪末欧洲兴起的浪漫主义,有些相似之处,基于对传统理念和理性的幻灭和批评,重新认知直觉和想象力,其中伴随着一种波及社会不同层面的精彩和活力:星星画展,朦胧诗,意识流,校园歌曲,沙龙,聚会,交谊舞,各类包含新思想的丛书,等等。连经过调整经济结构、增加轻工业品之后的商品消费,都带有浪漫主义色彩,对美的追求成为可能,广告、烫发、时装、色彩、商业都被赋予了浪漫主义。那时,经济学家也有他们的浪漫,为农民疾苦呼喊,为工人争取奖金,为企业扩权发声,为证明和结束短缺经济而思想、活动、写作、建言。与改革浪漫主义伴随的激情,甚至一度影响了改革进程。1984年中青年经济学家的“莫干山会议”,体现了改革的浪漫主义和理想主义。

人们怀念1980年代改革,在很大程度上是怀念那个年代存在过的,而现在已经不复存在的理想主义和浪漫主义,这种理想主义和浪漫主义永远有魅力,现在人们的失落是基于这样一个反差。但是,如果就此以为1980年代的理想主义和浪漫主义是脱离现实的,那是不对的。改革的真实历史场景是严酷的,人们需要改变思想,承认计划经济不能解决中国现代化问题,还要承认,“文革”之后的中国经济陷入全面危机。改革关系执政党生死存亡,改革决定着中国现代化的命运。所以,从执政党的决策者到人民大众,都知道改革要触动既得利益者并将遭遇曲折,但是,仍然选择改革,达成了前所未有的共识。

改革需要直面严酷事实,所需要的恰恰是理想。以安徽省凤阳县小岗村为例,他们之所以按手印,签生死状,决定包产到户,其实既是为了活下去,为了新的翻身,为了人的尊严,也是一种理想。蛇口工业区创办人袁庚,起初,就是为了一个理念:让内地的年轻人在自己的土地上生活,不必冒着丧生于退潮的海滩上的危险逃到港澳去讨生活。所以,现实和理想从来都是纠结在一起,只是后人在提及民族记忆的时候,会把理想主义背后的现实淡化。要知道,在历史的某种状态下,对多少年轻人来讲,能够吃饱穿暖,能够自由地唱歌跳舞,能够摆脱说话的恐惧,那就是理想。

当然,后来总结1980年代,还是需要反省的。1980年代改革的浪漫主义和理想主义,它们的共通之处包括一个高估和一个低估。高估,是指对目标合理性意义的高估;低估,是指对实现目标的成本和过程困难程度的低估。

如果说,改革十年时,我们看到的是人们对未来改革和发展空间的想象和奋发有为,改革二十年时,人们开始投入商海,追逐和实现财富积累的快感,那么,在改革三十年时,一方面是奥运会推动的“崛起”高潮,一方面是贫富差别的扩大,在改革四十年时,政治和经济生态发生深刻改变,改革展现的是超出预期的复杂性和不确定性。此时此刻,柳红书中所写的绝大多数经济学家,或逝去,或老去,或离开了舞台,曾经占据绝对话语权的经济学家业已趋于沉默。经济学“显学”时代悄然结束。中国的经济学人是否需要有面对历史与现实的“沉思”,怎样继往开来,怎样在经济学领域有所创新,对中国社会转型有新的贡献?

- 今日美术馆微店 (微信公众号认证)

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺

- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...