商品详情

编辑推荐

1.展现西藏地区脱贫攻坚的恢弘画卷,反映党带领各族人民实干致富的决心,诠释“汉藏一家亲,共筑民族情”的深刻内涵。

习近平总书记多次强调:“全面建成小康社会,一个民族都不能少。”“各民族都是中华民族大家庭的一份子,脱贫、全面小康、现代化,一个民族也不能少。”本书书写汉族和藏族共同努力、共同奋斗,终于使得西藏贫困地区全面脱贫,是全国各少数民族脱贫的有力折射,有力地反映了党带领各族人民实干致富的决心,生动表明了民族之间的深厚情感。

2.直面旷野无边的牧场与青稞地上的苍生,清晰看见西藏的历史文化、风土人情。

本书聚焦西藏地区,不只是以精准扶贫的视角,发掘新时代西藏地区的新人新事,同时也以一个汉族作家的视角,直面旷野无边的牧场与青稞地上的苍生,动情书写藏区人民的风俗习惯、历史文化、乡土人情。西藏文化是中华文化的重要组成,恒久地流淌在藏族人民的血液中,在这本书里有关西藏的一切都不再神秘,而是可感可知的。

3.一部用双脚完成的报告文学作品,通过个体命运的变迁感受脱贫攻坚的伟大意义。

作者先后二十一次进藏,该作品就是作者在完成第二十一次进藏后的书写。作者第二十一次进藏,在高海拔之域深扎五十二天,走遍西藏最后一批脱贫县,以文学视角描绘西藏精准扶贫,聚焦一个个具体的个人、家庭,比如牧羊人、单亲妈妈、摊贩、个体户、银匠……透过他们的命运的变迁,凝视这个真实而伟大的时代,感知脱贫攻坚的伟大意义,说明了中国特色社会主义制度为什么好。

4.中国作家协会脱贫攻坚题材报告文学创作工程极具代表性、典型性作品。

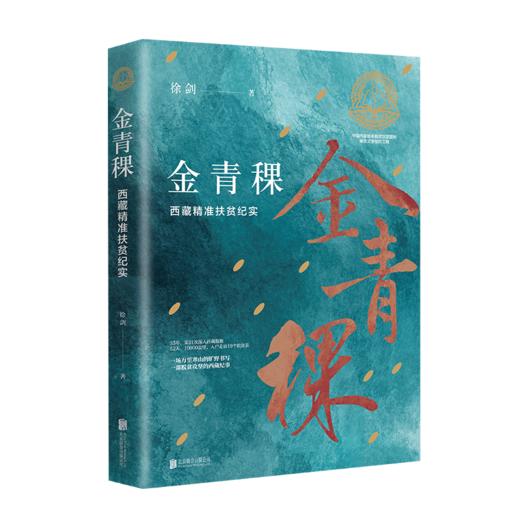

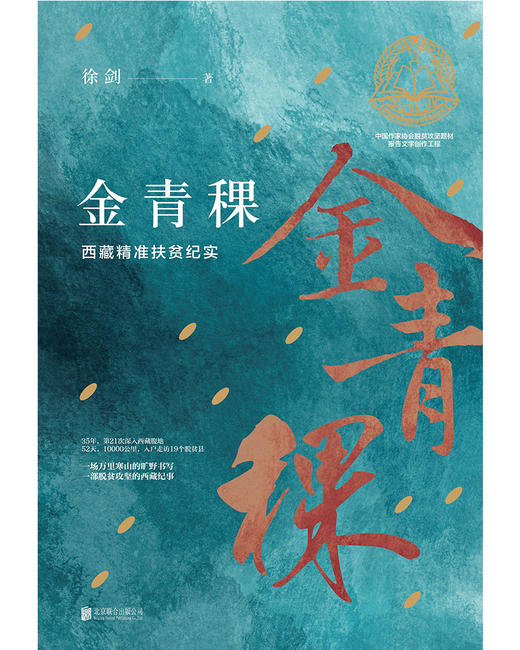

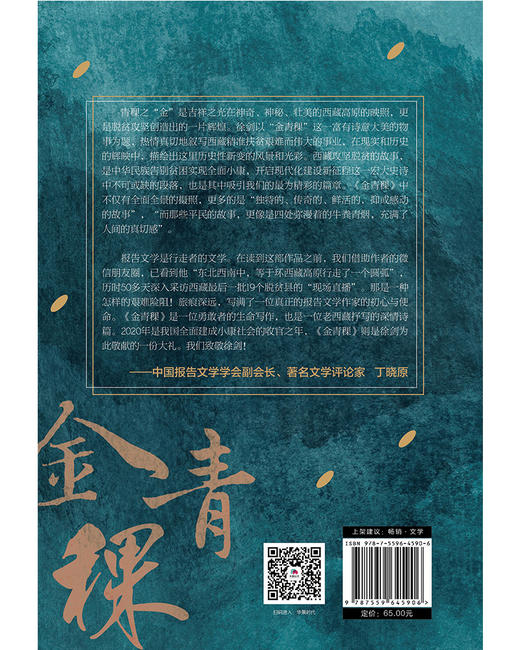

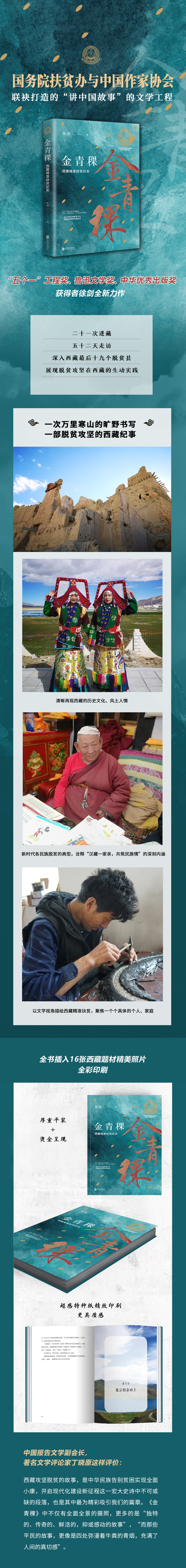

本书属国务院扶贫办与中国作家协会联袂打造的“讲中国故事”的文学工程,是中国共产党成立百年的致敬性书写,也是“五个一”工程奖、鲁迅文学奖、中华优秀出版奖获得主徐剑全新力作。中国作协制作的《扶贫路上的文学力量》纪录片收入作者徐剑专访。“《新华文摘》《中国作家》刊发《金青稞》四万余字,引发热烈反响。全书插入16张西藏题材精美照片,全书彩色印刷。”修改为:《中国作家》刊发《金青稞》七万余字,《新华文摘》刊发四万余字,引发热烈反响。全书插入16幅雪域高原风土人情的精美图片,全书彩色印刷。”

内容简介

一场万里寒山的旷野书写,一部脱贫攻坚的西藏纪事。

作者是名“老西藏”,35年来第21次进藏。此次入藏,东入昌都,北行那曲,西去阿里,深入西藏腹地,在雪域高原深扎52天,行程10000公里,走遍西藏最后19个脱贫县,采访百余位当地百姓:建档立卡贫困户、牧羊人、藏医专家、摊贩、个体户、习近平总书记接见过的村干部、“西藏妈妈”、非遗传承人、“嫁”到西藏的内地人等,通过他们脱贫奔小康的鲜活故事,全景呈现西藏精准扶贫所取得的世所罕见的伟大成就,生动展现了党中央动员全社会力量重点攻克深度贫困地区的贫困堡垒、集中消除绝对贫困的伟大历程,诠释了“汉藏一家亲,共筑民族情”的深刻内涵。令读者在青烟袅袅中感受高原上的人间奇迹,同时,这部扶贫史诗性作品也为其他发展中国家消除贫困贡献了可供借鉴的中国智慧和中国方案。

作者简介

徐剑

男,汉族,云南昆明人,火箭军政治工作部文艺创作室原主任,中国作家协会全国委员会委员,中国报告文学学会副会长,一级作家,享受国务院特殊津贴,中宣部全国宣传文化系统文化名家暨“四个一批”人才。

著有小说、散文、报告文学、电视剧剧本共计700万字。曾三获中宣部“五个一工程奖”,两获中国人民解放军文艺奖, 荣获首届鲁迅文学奖、中国图书奖、中华优秀出版物奖、中国好书奖、全军新作品一等奖、飞天奖、金鹰奖等三十多项全国、全军奖项,被中国文联评为“德艺双馨文艺家”。

目录

引子:东有香巴拉,西有弄哇庆 / 1

藏东卷 三江过境

第一章 “帕措”出乡关

1 第一个走出上罗娘村的人 / 004

2 帕措,父系部落的最后遗存 / 014

3 上罗娘村,祥萨帕措空村无人 / 019

4 巴依雪山上的挖虫草部落 / 025

5 放生羊 / 033

6 八廓古城,帕措兄弟的小康梦 / 040

第二章 阿旺羊,央宗牛

1 多贡与他的阿旺羊 / 050

2 摩托与阿旺羊的脱贫速度 / 058

3 阿旺种羊起死回生 / 065

4 伊甸园与央宗牛 / 071

插曲:《 格萨尔王传》说唱艺人,

惊叹帕措人家下山 / 081

藏北卷 羌塘万里

第三章 黑帐篷、红藏房

1 霍尔杰布与黑帐篷 / 092

2 黑帐篷、白帐篷、红藏房 / 102

3 宽敞的藏房小院,我与谁共? / 113

4 恕我未从命 / 122

第四章 后浪新人

1 牧场阿古家与大学生总裁助理 / 132

2 嘎尔德基地里的大学生 / 141

3 且将藏乡当故乡 / 150

插曲:《 格萨尔王传》说唱艺人,安得红藏房千万间 / 160

阿里卷 上象雄古国

第五章 三位长者

1 耄耋老藏医扶贫的故事 / 170

2 楚天雪域一梦牵 / 177

3 最后的驮队,最后的羊倌 / 186

第六章 阿佳、娇娘、邦金梅朵

1 一位单亲妈妈与三位大学生 / 196

2 阿佳,阿妈拉 / 204

3 巴扎服饰里的娇娘 / 212

4 帕卓舞与五朵邦金梅朵 / 220

卫藏卷 雅江上下

第七章 三教九流

1 洛加喇嘛与唐卡画坊 / 234

2 银匠邓巴与麦堆银匠村 / 243

3 铁匠次丹旺加与七代后藏刀传人 / 251

4 陶匠曲珠与卡松村的娇娘们 / 258

5 藏鸡“司令”扎西,曾经是一名上士 / 267

插曲:《 格萨尔王传》说唱艺人,美丽阿佳皆有归处 / 273

第八章 指挥部内外

1 天下阿妈皆为我母 / 282

2 八万里路风和雪 / 289

3 驻村队长,曾是藏族少校军官 / 297

第九章 高海拔搬迁之旅

1 双湖无人区三个乡,自治区主席每年都来 / 306

2 绝地搬迁,一场冷雪一场梦 / 312

3 森布日,与弄哇庆一样美的梦境 / 318

第十章 北京的金山上

1 在拉萨北京扶贫指挥部里 / 326

2 德吉藏家的故事 / 333

3 八廓老城汉藏和亲,为谁歌与泣 / 341

4 32 小时大营救,一展北京援医豪华阵容 / 350

跋:青烟袅袅入藏家 / 359

精彩书摘

这次赴西藏采访,每天都遇到独特的、传奇的、鲜活的、令人感动的故事。这些故事像一股荒原大风扑面而来。而那些平凡的故事,更像是四处弥漫着的牛粪青烟,充满了人间的真切感。可以说,凡有烟火处,就有感人的故事,有感动中国的故事。所到之地,驰目所见,是一幅苍生图;倾情而诉,是一片民生情;牧场上所览,是一幅浮世绘。这些都氤氲着人间烟火。由于西藏牧区特殊的历史风情,其中有单身妈妈的众生世相,或者未婚妈妈的故事。在噶厦政府时代,这是一个社会恶疾,不少未婚或单亲的家庭成员,沦为乞丐。可是在如今这个时代,这样的事情一去不复返了,她们的命运和生存环境得到了全方位的改善,每个未婚妈妈与孩子都是清一色的建档立卡户,易地扶贫搬迁,搬进了新藏房。政府给她们安排了生态岗,加上草原补助、边境补助、低保政策等保障性制度,与过去的生活相比真是天壤之别。可以说,她们处在社会底层,却受到从中央到地方无微不至的眷顾。这个阶层的群体命运彻底改变了,过上了好日子,令人感慨不已。

再一个震撼处是高海拔搬迁,四万人下寒山,从羌塘无人区腹地整体搬出来,将家园和大荒还给野生动物。牧人不再逐水草而居,人与动物争地盘的历史不复存在,这是了不得的壮举,是人类家园意识的复活与觉醒。其实藏北无人区的生存环境酷烈,生态极其脆弱,无法承载那么多牛羊,更不适宜人类生存。在藏北采访时,远在那曲北三县的安多和双湖无人区,海拔都超过了5000 米。从申扎县到双湖县,行驶一天就是四百多公里。在世界屋脊上行走,我看到了西藏自治区人民政府做了一个非常艰难却又功德无量的事情,他们让高海拔之地的人和家畜全部迁往雅江流域,四万牧人出乡关,别牧场,场面令人震撼。在那曲和阿里那些日子里,我从一个采访点到另一个采访点,每天行车四五百公里是常事。最困难的事情是说话,在海拔高的地方,最忌讳多说话。可是,每次采访都要大量发声,绕许多弯,费很多口舌,为的是挖掘到最精彩的故事细节。因此,每天晚上八九点钟,我摸黑抵达下榻处时,人已经精疲力竭,躺在床上动都不想动。而吃饭也成了最大的累赘,常常毫无食欲。能啃一口苹果,吸一口氧气,已然觉得自己是世界上最幸福的人。

感动在民间,在凡人的小事中。在阿里高原,有两个老人的故事最震撼我,第一个老人叫坚参。阿里扶贫办达娃平措书记提供线索时说,措勤县达雄乡有一个80岁的老牧民,2020年2月26日,在武汉新冠疫情危急时刻,捐了一万元特殊党费,开了西藏、阿里疫情捐助的先河。一开始,我觉得这只是一件好人好事,善心慈航,像旧时的故事,重复无数次,写不出彩来。可是那天上午,从县城出来跑了二百多公里,在达雄乡牧场无路的草原上艰难行进,等中午抵达边山村牧场时,我见到了这位个子不高、其貌不扬的老牧民。

当他给我讲起一段往事时,我深深地被打动了。1959 年平叛时,他赶着牦牛,给解放军送给养,足足走了一个多月。临别时,金珠玛米给他付了600 元,并对他郑重交代:“你这次赶来的牦牛不是一家人的,金珠玛米不拿群众一针一线,用了乌拉差(差夫),是要付费的。你将这钱平均分给藏族同胞们,这是钱,是噶厦政府的藏银,不是纸,不能当牛烘引火烧了,以后可以换很多东西的哟!”60 年后,解放军不拿群众一针一线种下的因,结成了一个善果。坚参老人一生靠放牧为生,收入并不高,却在武汉疫情期间,个人捐助了1 万元。这让我特别有感触。在那遥远的阿里,一个不懂汉语的老人,永远铭记60 年前解放军的一段恩情,一个普通的藏族老人仍然具有家国情怀。采访结束后,我拉着老人,在他家的黄泥牧屋前留影。屋顶上插着一面五星红旗,在雪风中迎风招展。鲜红的国旗映着蓝天雪山,映着一个乡村老党员炽热而透亮的初心。此情此景此人,车驶出很远了,我从车的后视镜中,仍不时回望那个小黄泥屋,回眸那个站在小屋前默默招手的老人。那一刻,我掉眼泪了,为老人掬一抔热泪,一捧江山家国的感动之泪。

还有一个老人是阿里革吉县盐羊古道上最后一支驮队的老羊倌布玛,74 岁了,他的羊皮袄里装着盐羊古道上的历史神话、传奇故事,而他自己也成了一个传说。与80 岁的老妻守在羌麦村盐湖盐场,从湖中挖盐、运盐、晒盐,最后硬是靠自己的双手,摘掉了贫穷之帽。我坐在他的黑帐篷里,野草丛生,燃料就是一盆干羊粪,生活极简。坐在卡垫上,脚下荒草寂寂,可是听他诉说过去在盐羊古道上的故事,我的文学的篝火,便在那一瞬间被点燃了。热血沸腾着,仿佛人已置身一部传奇和传说之中。远古的雪风吹了过来,羊倌的情歌高亢入云间。最终寂静下来,最后的驮队和最后一名羊倌,成了历史的绝响,像雪尘一样,被朔风吹散,化成涓涓细流。站在大荒中,望着那个渐渐远去的背影,给人一种独怆然而涕下之感。

- 思享新时代 (微信公众号认证)

- 新时代,新思想,新文化,新生活

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺

- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...