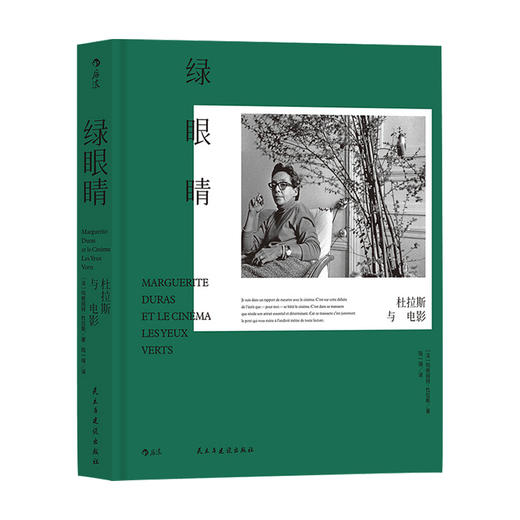

绿眼睛 杜拉斯与电影 玛格丽著 精装典藏 情人作者法国大师龚古尔文学奖得主 微观私人文学史 电影观代表性著作 影视艺术书籍

| 运费: | ¥ 5.00-15.00 |

商品详情

书名: 绿眼睛 杜拉斯与电影

定价: 111

作者: [法]玛格丽特·杜拉斯

出版社: 后浪出版咨询(北京)有限公司

出版日期: 2021-01

用纸: 胶版纸

装帧: 精装

开本: 12

ISBN: 9787513932516

玛格丽特·杜拉斯,二十世纪*有影响、*具个性的法国作家之一,同时也是一名以颠覆性影像实践著称的电影人。1980年6月,杜拉斯受“新浪潮”摇篮、世界知名杂志《电影手册》编辑部邀请,推出电影专论特刊《绿眼睛》。

在本书中,杜拉斯介绍了拍片过程中的个人心路与思想脉络,以及对周遭世界与种种争议的看法。收录文章既包含《电影手册》编辑对杜拉斯的专访,也有杜拉斯与同时代备受公众关注的新闻人物、作家、导演的对谈,还穿插着与主题相关的信函、随笔或宣言、檄文。

作为一部关于艺术创作的箴言集、关于当代社会的省思录,《绿眼睛》有着杜拉斯一贯的行文风格:跳跃、拼贴、非线性的文本组织,具有破坏性和压迫感的高密度文字流,以及满溢于字里行间的作者强大的精神魅力——孤傲睿智、愤世嫉俗,近乎孩子气的野性和好奇心。

这些文字营造出激情与柔情并存的对话场域,新增的60余幅照片则建构了一个以“观看”为基础的游戏互动空间,要求看书的读者在交错的视线中探寻深藏的真相:关于电影,关于写作,关于世界,关于自我。

本书是世界著名文学家、导演玛格丽特·杜拉斯一本专论个人电影观的代表性著作。1980年6月,杜拉斯受知名杂志《电影手册》编辑部邀请,参与其策划的特刊《绿眼睛》,随后编纂成书、正式出版。在这本书里,她回顾了自己在编剧、执导电影过程中遇到的诸多困难、涌现的种种思索,亦点评了卓别林、戈达尔、伍迪·艾伦、卡赞等导演的创作风格,也谈及其文学、政治观点与私人生活。本书还收录了60余幅照片,部分出自杜拉斯之子让·马斯科洛及其本人的珍藏,是杜拉斯作品和人生的历史见证。

玛格丽特·杜拉斯(1914—1996),法国著名小说家、剧作家、电影导演。本名玛格丽特·多纳迪厄(Marguerite Donnadieu),出生于法属印度支那,18岁后回法国定居。小说代表作有《情人》《琴声如诉》《劳儿之劫》《毁灭,她说》等,其中《情人》获得1984年的龚古尔文学奖。作为法国重要电影流派“左岸派”的成员,杜拉斯在电影方面同样成就卓著,编剧作品有《广岛之恋》《长别离》等名作,且从1966年起亲自担任导演,一生执导过19部影片,如《印度之歌》《奥蕾莉娅·斯坦纳》《孩子们》等,作品屡获国际大奖。

陆一琛,北京大学法语语言与文学专业博士,巴黎四大-索邦大学文学博士,苏州大学法文系讲师,研究方向是法国文学与视觉艺术。

伍迪·艾伦、卓别林

《电影手册》的工作人员,你们对电影领域如此了解,为了达到你们的高度,我昨天晚上看了《安妮·霍尔》。此刻,我很陶醉。是的,就是这个词。我认为电影很令人陶醉。但这样的感觉很快就消失了。第二天早晨,什么都没有留下。几天前,伍迪·艾伦对我来说还很陌生。我认为这部电影是合奏的艺术,电影的幽默显然经过了导演的精心设定,具有明显的地方特征,但在广度上远远比不上卓别林的幽默。伍迪·艾伦只是待在原地。他周围的一切都是静止的:所有事物都保留着各自的不同,他没能带走任何事物,也没有做出任何改变。他所在的纽约也一样。他穿过纽约,纽约没有一丝变化。但在《城市之光》中,卓别林占据了整个空间,处处都有卓别林的回响。无论身处何方,纽约或是别处,卓别林经过之后,城市里到处都有回响。所有的一切都属于卓别林。整个城市,所有城市,所有街道。卓别林所到之处的一切都属于这个沉默的男人。卓别林始终在独一无二的一场戏、一幕剧中。正如我们所说:独一无二的表演、独一无二的安静、独一无二的爱。表演在独一无二且宽广无垠的地方进行。这是整个儿属于卓别林的地方。当卓别林全身心投入表演时,他毫无保留,但又不被自己一贯的特点所缚。他同时扮演了所有角色。和卓别林相比,伍迪·艾伦显得很吝啬,长于精打细算。他出现在各类节目中,出现在或多或少比较成功的舞台上,也出现在一系列插科打诨的戏码中。这类戏码表演痕迹很重,且计算极为精妙,属于表面看上去现场感很强的即兴表演,但实际全在设定之中。正如人们常谈论的“巴黎范儿”一样,这是属于我们年代的“纽约范儿”。在《安妮·霍尔》里,我没有找到纽约,我只找到了一种在纽约见识过的生活方式,可怖但又不像纽约巴比伦那般一成不变。然后,《安妮·霍尔》中的爱情仅是开玩笑的借口。这点我很难接受。这也是伍迪·艾伦的不幸。他不断借用上流社会特有的嘲讽、说三道四、诽谤和使坏的方式。

对于伍迪·艾伦的这番评价,我迟疑过。但这无关紧要。无论如何,他已经被评论界所神化,任何事情都无法改变这一点。有意思的是,从他的表演和采访中,我看出他应该是个很可怕的人,他肯定没有爱过生活里的任何事物。说到底,我们能从演员们身上看到一切,他们所属地内部的一切。多么具有穿透力的景象。

卓别林的漂泊是无国界的。而伍迪·艾伦的漫步仅限于北美,纽约曼哈顿。和卓别林一起的是犹太人的欧洲大陆。这就意味着,无论身处何方,卓别林都是异乡人。而伍迪·艾伦则完全属于纽约。在他身上,我没有认出犹太人拍电影时特有的、不受地域限制——如一望无际的喀山——的迷途之感。伍迪·艾伦的作品是由一些碎片和碎块缝合而成的。我能看出缝合的痕迹,而在卓别林的电影里,我看不到任何这些,我只看到一条直线和溢满世界的自信目光。伍迪·艾伦最主要的缺点在于破坏了所有方式,所有笑与哭的方式,并将其混为一谈。与此相对的是卓别林的悲伤。是的,那是因某种无法摆脱的依赖而被围捕的动物所特有的悲伤。这个动物的命运打消并超越了一切我们能给出的解释,一切政治诉求。

什么都没有了。一切都还在。什么都没有了。

已然没有可以碰面的街头,到处是人群,但没有人,再也没有村庄,有的只是一个个居民聚集地,再也没有街道,有的只是高速公路,城市在地面上消失了,它们被建在高处,并用墙禁锢了街道,再也没有可以通向大海,通向城市,通向森林的出口,我们无处可逃,所有的门都因害怕而被紧紧关上,害怕政治,害怕原子弹,害怕被抢劫,害怕暴力,害怕刀,害怕死,对死亡的恐惧掌控了生命,害怕食物,害怕公路,害怕假期,害怕国家元首,害怕坏人,对警察的恐惧如同对元首的恐惧,对元首的恐惧如同对坏人的恐惧,我们不再知道要去往哪里,也不知道身处何方,一辆汽车代替了六七个人,我们的汽车保有量在3亿左右,这个数字正按照印度人口增长的速度不断攀升,随之而来的是前所未有的荒诞,它就发生在我们眼皮底下,它就在那里,外面,前后和四周,我们甚至可以说,它不是人生产的,而是源自某种神力,因为它是如此明显,但又深不可测,边界已经不再变动,人口也不再动迁,只有劳动力还在流动,还有日本人,但已经没有战争,也几乎没有什么事情发生,时事新闻日渐稀少,自我与世界之间的同步感却越来越强烈,有时,人们确实在改变,但这很罕见,此外,他们不知道改变什么,不知道和什么东西,或许是洗衣机,处于同一时代,即便是在他们自己的国家里,他们还有足球,摇滚乐,电影和无尽的等待,他们去电影院,将自己的恐惧投射并封锁在电影里,他们中的绝大部分已经失去了生活的另一个侧面,即个人的独自冒险,一切都颠倒了,看吧,在药堆里读着漫画的老人们,偷包的扒手,金融宗教,新哲学,我们再也看不见爱情,我们看见的只是变得越来越自由,越来越开放的社会风俗,这种趋势虽然令人厌恶,但可能是必要的,天晓得,再也看不到我们小时候见过的婚外情了,那些戏码,那些悲剧,生活中突然席卷而来的狂风,稍作停留之后便离开了,它们铲平了一切,驱散了一切,现在,你看看,什么都没有留下,到处都是善意,这很好,到处都是相互之间的理解,瞧瞧,石油,没有石油了,石油的价格和香槟一样高,香槟和汽车一样贵,房子,那就更别提了,贵得简直离谱,而你,你又能做什么呢?所有一切都不同了,然而一切都还在,你只需瞥一眼,但你懂的,不断想要拥有一切,才有了现在的所有,最终,一切都会消失,正如我对你说的,虽然现在一切都在,但以前要比现在好得多,之前的一切都朝向另一个方向,也更有逻辑,以前我们或许什么都没有,但我们拥有一切,因为我们珍惜仅有的事物。

雷诺阿、布莱松、科克托、塔蒂

雷诺阿?

我特别喜欢他的一部电影,因为它让我想起童年时代的丛林哨所。那部电影名叫《大河》。我不喜欢那个写诗的女孩,但我喜欢那个想要蛇的孩子。我喜欢朝向恒河的斜坡,还有游廊、午睡和花园。我不喜欢电影里的印度人。将他们展示出来没有任何意义。我也不喜欢处处泛滥的善意。在雷诺阿的电影里,爱情演得太过头。在我看来,《游戏规则》就证明了这一点,欲望被帕凡舞取代了。最好被仆人们扭曲的欲望所取代,不是吗?我记不清了。

布莱松?科克托?

布莱松是很伟大的导演,是有史以来最伟大的导演之一。《扒手》和《巴尔塔扎尔的遭遇》这两部影片就能代表整个电影。关于科克托,我知之甚少。我找不到措辞来谈论他,因为我从未思考过这些。我想,对于除我之外的其他人而言,他应该很优秀。那些人一谈起电影,我就知道他们喜欢科克托。

塔蒂?

我太爱他了。我认为他可能是世界上最伟大的电影人。《玩乐时间》是部巨片,是与现时代有关的最伟大的电影。这是《追忆似水年华》的空间,也是城市空间。这是唯一一次我们可以这么说:真正出演的是人民。这也是为什么我认为电影没有成功:人民,这很抽象,而他们最喜爱的是被命运掌控的个人的故事。然而,相比于塔蒂的电影,我在布莱松的电影里感觉更自在,更有归属感。布莱松能够直戳我的痛处。正如塔蒂知道如何让我快乐。或许布莱松比塔蒂更能引发我的回应,也更有力。应该建立另一种电影批评:与其以亘古不变的方式谈论电影,还不如在电影前谈论自我。当我第5遍观看《猎人之夜》《诺言》和《城市之光》时,我发现每次它们都能使我焕然一新。但与此同时,我也惊奇地发现,这些年过去了,自己依然如故。

杜拉斯?

我不喜欢杜拉斯的一切,但我喜欢《印度之歌》《她威尼斯的名字在荒凉的加尔各答》《卡车》和现在的《奥蕾莉娅·斯坦纳》。我知道这些影片可以被列入迄今为止电影史上最重要的作品。

- 中信书店 (微信公众号认证)

- 美好的思想和生活

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺

- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...