商品详情

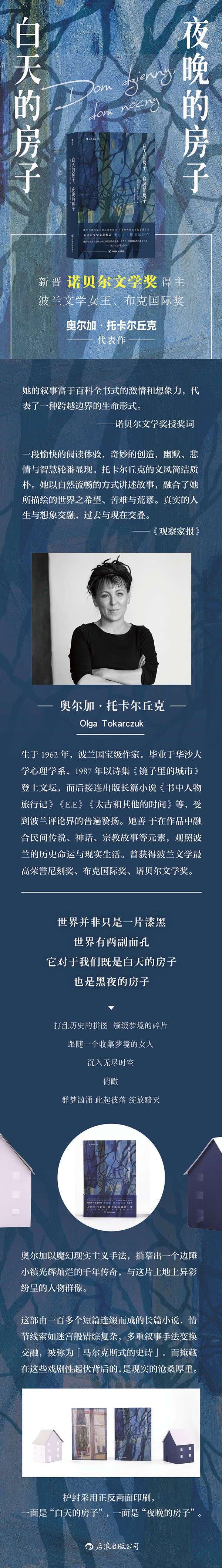

著 者:[波兰]奥尔加·托卡尔丘克(Olga Tokarczuk)

译 者:易丽君、袁汉镕

字 数:203千

书 号:978-7-220-10372-8

页 数:432

出 版:四川人民出版社 后浪出版公司

印 张:13.5

尺 寸:143毫米×210毫米

开 本:1/32

版 次:2017年12月第1版

装 帧:平装

印 次:2017年12月第1次印刷

定 价:60.00元

编辑推荐

![]() 本书18年间在全世界范围内出版83次,获得1999年“尼刻奖”读者选择奖,英译本入围2004年都柏林文学奖。

本书18年间在全世界范围内出版83次,获得1999年“尼刻奖”读者选择奖,英译本入围2004年都柏林文学奖。

与《百年孤独》《撒旦诗篇》《檀香刑》![]() 共同被台湾大学“魔幻写实专题读书会”(骆以军指导)列入十本推荐书目。

共同被台湾大学“魔幻写实专题读书会”(骆以军指导)列入十本推荐书目。

![]() 被诺贝尔奖得主阿列克谢耶维奇(《二手时间》)称为“辉煌壮丽的作家”,并视为叛逆的同路人。

被诺贝尔奖得主阿列克谢耶维奇(《二手时间》)称为“辉煌壮丽的作家”,并视为叛逆的同路人。

这是一部由一百多个特写、故事、随笔片段集结而成的一部多层次、多情节的小说。![]() 每一个故事都是一篇精致的短篇小说,连缀起来又是一部遍布伏笔与呼应的绝妙长篇

每一个故事都是一篇精致的短篇小说,连缀起来又是一部遍布伏笔与呼应的绝妙长篇![]() 。错综复杂的叙事方法带给读者解谜一般的阅读乐趣。

。错综复杂的叙事方法带给读者解谜一般的阅读乐趣。

![]()

![]() 既易懂而又深刻,既简朴而又饱含哲理,既意味深长而又不沉郁。在托卡尔丘克的小说中,日常生活获得了少有的稠度,充满了内在的复杂性、激烈的矛盾和冲突,以及耐人寻味的转折和动荡不安的戏剧性。

既易懂而又深刻,既简朴而又饱含哲理,既意味深长而又不沉郁。在托卡尔丘克的小说中,日常生活获得了少有的稠度,充满了内在的复杂性、激烈的矛盾和冲突,以及耐人寻味的转折和动荡不安的戏剧性。

![]() 马尔克斯式的历史,辛波斯卡式的时间,耶利内克式的文化身份,在托卡尔丘克的笔下融合。

马尔克斯式的历史,辛波斯卡式的时间,耶利内克式的文化身份,在托卡尔丘克的笔下融合。

![]() 护封采用正反两面印刷,一面是“白天的房子”,一面是“夜晚的房子”。

护封采用正反两面印刷,一面是“白天的房子”,一面是“夜晚的房子”。

媒体推荐

托卡尔丘克的散文式书写简单朴实。她以一种很自然的口吻讲故事,将其笔下世界的希望、单调与荒谬轻松道出。她使想象与真实的生活交织,梦境掺杂进现实,回忆与当下重叠,并且做得天衣无缝。——《观察家报》

2002年,她的第一本译入英文的作品《白天的房子,夜晚的房子》同样具有神秘的吸引力。她所有的小说都反映了经过再度想象的波兰复杂的历史,她的现实主义是极其魔幻的现实主义。——《卫报》

名人推荐

辉煌壮丽的作家。——S. A. 阿列克谢耶维奇(诺贝尔奖得主,《二手时间》作者)

梦境,梦境中人的梦境,或梦外真实世界却闪耀着梦之光辉的街道,从外面、里面、上面、下面,编织补缀了这样一幅让读者被拉至上帝视觉位置,俯瞰群梦汹涌此起彼落发生、绽放或黯灭的奇书。 ——骆以军(《西夏旅馆》作者)

获奖记录

获得1999年“尼刻奖”读者选择奖

英译本入围2004年都柏林文学奖决选名单

著者简介

多次获得波兰权威文学大奖“尼刻奖”;

作品被翻译成27种语言;

2017伦敦书展重点作家,被英国出版业龙头杂志the Bestseller作为诺贝尔文学奖热门人选推荐;

小说改编电影《糜骨之壤》(Pokot)入围2017柏林电影节金熊奖、获得银熊奖阿弗雷鲍尔奖、入选奥斯卡奖波兰选送影片;

获得2015年欧洲Brückepreises国际奖。

奥尔加·托卡尔丘克(Olga Tokarczuk),生于1962 年。当代波兰ZUI具影响力的小说家之一。毕业于华沙大学心理学系,1987年以诗集《镜子里的城市》登上文坛,而后接连出版长篇小说《书中人物旅行记》《E.E》《太古和其他的时间》等,受到波兰评论界的普遍赞扬。她善于在作品中融合民间传说、神话、宗教故事等元素,观照波兰的历史命运与现实生活。两次获得波兰文学ZUI高荣誉“尼刻奖”评审团奖,四次获得“尼刻奖”读者选择奖。

译者简介

易丽君,生于1934年。北京外国语大学教授,博士生导师,中国作家协会、中国翻译协会会员,资深翻译家。两次获得波兰总统授予的波兰共和国十字骑士勋章,三次获得波兰国民教育委员会文化功勋奖章,被波兰共和国议会授予“波兰语言文化大使”称号。译有显克维奇历史小说三部曲、《塔杜施先生》《费尔迪杜凯》《被禁锢的头脑》《先人祭》等。

袁汉镕,生于1933年。物理学家,中国原子能科学研究院研究员。与易丽君合译显克维奇历史小说三部曲等。

内容简介

《白天的房子,夜晚的房子》讲述了一个边境小镇,从第一位拓荒至此的制刀匠人在此安居,到女主人公与丈夫迁居这片乡野,同一片土地在千年之间不同的历史瞬间、不同的人生流徙。各种传奇人物在此粉墨登场:长出胡子的圣女、性别倒错的修士、身体里住着一只鸟的酒鬼、化身狼人的小镇教师、会冬眠的做假发的老太太、靠网络收集梦境的女人……千年之间人世沧桑变换、起起落落,但对于土地而言,人的悲欢离合、人的世代更迭,不过是土地的瞬息一梦。

这是一部多种文体交杂、多条故事线相互穿插的奇妙小说,短篇小说、散文、民间故事、圣徒传记,甚至菜谱、笔记,交错呈现。每一个故事都是一篇精致的短篇小说,连缀起来又是一部遍布伏笔与呼应的绝妙长篇。

目 录

译序 文学创作中的七巧板

梦

玛尔塔

如此这般

新鲁达广播电台

马雷克•马雷克

梦

小汽车日

阿摩斯

豌豆

腔棘鱼

关于皮耶特诺的旅游指南

弗拉蒙利纳

蘑菇性

Ego dormio et cor meum vigilat

舍瑙的库梅尔尼斯传

库梅尔尼斯生平的开端

库梅尔尼斯的童年

初到本笃会修道院

开始见习修行准备献身主的时期

库梅尔尼斯逃进山中的荒野在那里受到魔鬼的诱惑

库梅尔尼斯使卡尔斯堡的康拉德的孩子们恢复了健康

库梅尔尼斯医治染病的灵魂和由于心灵空虚而带来的痛苦

库梅尔尼斯艰难走到修道院发愿修行

库梅尔尼斯的父亲强行接女儿回家

库梅尔尼斯遭到自己父亲不光彩的劫持和禁闭

库梅尔尼斯在被禁锢中祈祷

库梅尔尼斯的奇迹

魔鬼再度到来和他的三次诱惑

库梅尔尼斯遭受折磨和殉难

结尾

做假发的女人

边界

彗星

谁写出了圣女传,他是从哪儿知道这一切的

母鸡,公鸡

梦

网络中的梦

忘却

德国人

彼得•迪泰尔

大黄

宇宙进化论

谁写出了圣女传,他是从哪儿知道这一切的

书信

大麻做的糕点

网络中的梦

星历表

火

谁写出了圣女传,他是从哪儿知道这一切的

青草过敏

弗兰茨•弗罗斯特

他的妻子,他的孩子

酸奶油焖毒蝇菌的方法

玛尔塔,她的死亡模式

气味

库梅尔尼斯Hilaria中的幻景

圣体圣血节

梦

怪物

雨

水灾

钉子

未卜先知者

占卜种种

二手人

白色

七月的满月

听

谁写出了圣女传,他是从哪儿知道这一切的

梦

酸奶油拌令人发愁的牛肝菌

热浪

词语

埃戈•苏姆

悲伤和比悲伤更糟的感觉

网络中的两个小梦

剪头发

玛尔塔创造了类型学

府邸

我的府邸

屋顶

刀具匠

森林轰然崩塌

带锯子的人

埃戈•苏姆

半生在黑暗中度过

蘑菇

用马勃菌制作甜点

谁写出了圣女传,他是从哪儿知道这一切的

尾声

芦荟

篝火

感谢上帝——波兰人

锡盘子

保姆

刀具匠们的赞美诗

寻宝

大丽花——天竺牡丹

重复,发现

毒蝇菌蛋糕

他和她

沉默

她和他

“后来他们怎么样了?”在月蚀之前,R这么问道

月蚀

玛尔塔的苏醒

在顶楼上整理

新鲁达

缔造者

拯救机

我们走,我说,明天是万圣节

从天空预测

正文赏读

梦

第一夜我做了个静止的梦。我梦见,我是纯粹的看,纯粹的视觉,既没有躯体也没有名字。我高高固定在谷地上方,戳在某个不明确的点上,从那里我看到了一切或者几乎是一切。我在看中活动,可我仍留在原地。这多半是我所看的世界在迁就我,听令于我,当我看它的时候,它一会儿离我近点,一会儿离我远点,这样我就能一下子看到一切,或者只看到它们那些最微小的细节。

于是我看到谷地,谷地里有幢房子,就在谷地的正中央。但这既不是我的房子也不是我的谷地,因为二者中任何一件都不属于我,因为我也不属于我自己,甚至没有我这么个人。我看到环形的地平线,它从四面八方将谷地封闭了起来。我看到汹涌、混浊的湍流,从山丘之间流过。我看到树木用强壮的腿脚插进了泥土里,宛如静止不动的独脚兽。我看到的这种静止状态是表面的。只要我愿意,我就能穿透表象。那时我就能看到树皮下面活动的水和树液的涓涓细流,它们来来往往、上上下下地循环流动着。在房顶下面我看到睡觉的人们的躯体,他们的静止不动同样是一种表象——心脏在他们体内轻微搏动,血液咕嘟奔流,甚至他们的梦也不是现实的,因为我能看出它究竟是什么:是一小片一小片搏动着的图像。在这些沉睡的躯体中没有一个离我近一点,也没有一个离我远一点。我随意望着他们,在他们纷乱繁杂的梦的思维活动中我看到了自己——就在这时我发现了这个古怪的事实。发现我是纯粹地看,没有反应,没有任何看法,没有观感。我很快又发现了另一个事实——我同样善于通过时间看,如同我能在空间上改变视点一样,我也能在时间上改变视点,这就如同我是电脑屏幕上的游标,只不过它是自行移动,或者说,它干脆就不知道移动它的那只手的存在。

我在做梦,我觉得时间走得没有尽头。没有“以前”,也没有“以后”,我也不期待任何新鲜事物,因为我既不能得到它,也不能失去它。夜永远不会结束。什么事情也没有发生。甚至时间也不会改变我看到的东西。我看着,我既不会认识任何新的事物,也不会忘记我见到过的一切。

玛尔塔

第一天一整天我们走遍了自己的土地。胶鞋陷进了泥土里。土地是红色的,弄脏的双手染成了红色,洗手的水流出来的是一摊红色的稀泥浆。R 不知是第几次察看了果园里的树木。那都是些老树,灌木般稠密,繁茂地朝四面八方生长。这样的树木肯定不能结出什么果实。果园一直延伸到森林,延伸到黑黝黝的云杉墙边停住。云杉挺立犹如军人的队列。

午后又开始雨雪纷飞。水汇集在泥土地里,形成一道道细流,一条条小溪,从山上径直流向房子,渗透进墙里,消失在墙下的某个地方。我们被不间断的淙淙声弄得惴惴不安,举着蜡烛朝地下室走去。一条湍急的小溪流顺着石头台阶流淌,冲刷着石头地面,流向低处,朝着池塘的方向流走了。我们遽然憬悟,房子是建在河中的!不知是哪个冒失的家伙轻率地把它建在流动的地下水里,现在已经是束手无策了,一点办法也没有。唯一能做到的只是去习惯这永恒的、沉闷的淙淙流水声,去习惯那不平静的梦境。

第二条河在窗外——这是一条聚满了浑浊的红色水流的小溪,它从下边没精打采地侵蚀着静止不动的树根,然后消失在森林里。

从长方形房间的窗口看得到玛尔塔的房子。三年来我一直在思考,玛尔塔是个什么人?她谈到自己时每次说的都不一样。每次她告诉我们的出生年月都不相同。对于我和R 而言,玛尔塔只是夏天存在,冬天消失,像这里有关的事物一样。她身材矮小,满头灰白发,牙齿缺了不少。她的皮肤——皱巴巴的,干燥而温热。我知道这一点,因为我们见面时相互亲吻过,甚至笨拙地相互搂抱过,我闻到过她的气味,一种勉强晾干的潮湿气。这气味总是遗留下来,无法消除。“雨淋湿了的衣服要洗干净。”我母亲常这样说,可她总是毫无必要地什么都洗。她打开橱柜,拉出干净的、上过浆的被套和床单往洗衣机里扔,仿佛没有用过的东西和用过的东西一样脏似的。潮湿的气味本身总是令人不快的。然而玛尔塔的衣服上,她的皮肤上散发出的气味却令人感到熟悉和亲切。如果玛尔塔在这里,所有的东西都会在它们自己的位置上,一切都是整整齐齐、有条不紊的。

第二天一到傍晚玛尔塔立刻就来了。我们首先是喝茶,然后喝去年酿的野玫瑰酒——颜色暗而稠浓,是那么甜,以致喝下第一口头就发晕。我从硬纸盒里拿出一本本书。玛尔塔双手捧着酒杯,兴味索然地望着我的动作。我想玛尔塔看不懂书。我觉得她不识字。这是很可能的,因为她已老得足以错过普及教育的时间了。文字不曾吸引过她的目光,不过关于这件事我从来没有问过她。

两条兴奋的母狗进进出出来回跑。它们的毛上带来了冬天和风的气味;它们在烧得很旺的炉灶旁取暖,然后又想往果园里跑。玛尔塔用瘦骨嶙峋的长手指抚摸着它们的背脊,反反复复对它们说,它们是漂亮的狗。就这样整个晚上她只对母狗说话。我皱着眉头望了望她,同时把我的书籍摆放到木头书架上。墙上的一盏小灯照亮了她头顶羽饰般稀疏的头发,她把头发扎成一根小辫子垂在脑后。

我记得许多事情,可我不记得我第一次是怎样见到玛尔塔的。我记得跟许多人所有的初次相逢的情景,这些人对我而言后来都成了重要人物;我记得当时是否出太阳,我记得各人衣着的细节(R 的可笑的德意志民主共和国皮鞋),我记得气味、味道和某种像是空气成分一类的东西——记得这些东西是粗糙的、僵硬的抑或是像奶油一样光滑和不温不热的。最初的印象往往就是这样产生的。这类事物记录在大脑的某个单独的、也许是原始的部分,永远不会忘却。但我不记得跟玛尔塔的第一次见面时的情景。此事定是发生在早春时节——在这儿,这是一切开头的时间。那应当是发生在这谷地崎岖不平的空地上,因为玛尔塔从未独自出门走得太远。那时定是飘散着一种水和融雪的气味,她身上一定穿着那件扣眼儿被扯大了的灰色毛衣。

我对玛尔塔知之不多。我了解的只不过是她本人向我坦露的那一点讯息而已。所有的事我都不得不去猜测,我意识到关于她这个人我只能靠想象和虚构。我创造了一个玛尔塔,连同她的过去和现在。因为每当我提出请求,让她对我谈谈有关她自己的什么事,比如说她年轻时的长相,今天看起来是如此一目了然的尊容当年又是副怎样的模样,她总是改变话题,把头转向窗外,或者干脆沉默不语,聚精会神地切白菜,或者去编那些别人的头发。我并不觉得她是不想说。玛尔塔之所以不说只是关于自己她无话可说。似乎她没有任何历史。她只喜欢谈论别人,那些人由于机缘巧合我也许见过几次,或者根本就没见过,因为我不可能见到他们——他们活着的时间太久远了。她还喜欢谈起那些很可能根本就不曾存在过的人——从而我找到证据,认为玛尔塔喜欢瞎编。她也喜欢谈论那些她曾把那些人像植物一样栽培起来的地方。她能说上几个钟头,直到我听腻了,找个客气的托词打断她的话头,穿过草地回家。有时她会无缘无故让自己的谈话戛然而止,一连几个礼拜不再返回到这个话题,然后又莫名其妙地重新开始:“你可记得,我对你说过……”“我记得。”“这事后来……”于是她继续唠叨某个干巴巴的情节,而我就在记忆中寻找:她说的是谁,先前是在什么地方中断的。奇怪的是,往往使我记起的与其说是故事本身,不如说是讲故事的玛尔塔,她那矮小的形象,她那穿着抻大了扣眼的毛衣的弧形后背,她那瘦骨嶙峋的手指。我们乘小汽车去瓦姆别日采订购木板的途中,她是冲着小汽车的挡风玻璃说的,我们在博博尔的田地里采甘菊的时候她也说个不停。我从来就不善于再现同一个故事本身,但总能再现场面、环境和使某个故事在我心中生根的世界,仿佛这些故事都是不现实的、捏造的、梦幻的、被镶进她和我的头脑里又经话语冲刷过了的。她结束这些故事跟开讲一样突然。有时由于一只餐叉掉到了地板上,铝叉发出的铿锵声击碎了她最后的一个句子,把接续下来的话语留在了她的嘴里,使她不得不将其吞下。有时她正说得兴起,“如此这般”就走了进来,他像往常那样,总是不敲门,走到门槛近前就使劲跺着那双大皮靴,带来一道水、朝露、泥泞的细流——外边有什么就带进来什么——他是如此喧闹,有他在场压根就什么也说不成。

玛尔塔讲的许多故事我都不记得了。留给我的是那些故事的某个模糊不清的刺激性情节,或亮点——这就像一道主要菜肴已经吃光,留在盘子边的芥末;留给我的是某些可怕的或者好玩的场景,某些像从连环画册中撕下的画页,譬如孩子们赤手空拳在小溪中抓鳟鱼。我不知道自己为何要积攒这些零星细节,而将整个故事忘于脑后——既然故事有头有尾,就必然具有某种意义。我记住的都是些无太大价值的果核、籽实,而后,我的记忆——理所当然——又不得不将它们吐出来。

我并非仅仅是听。我也常对她说。有那么一次,开头我就对她说:“我害怕死亡,不是一般意义上的怕死,而是害怕会有这样的时候,那时我再也不能把事情推到以后去做。这恐惧从来不在白天出现,它总是在天黑的时候降临,停留几个可怖的瞬间,如同癫痫病发作。”我很快又为这种突如其来的表白感到羞愧,那时我便竭力改变话题。

玛尔塔没有心理医生的心灵。她没有立即扔下手中洗干净的器皿坐到我身边,拍着我的后背追本穷源地对我提出问题。她不像别人那样,试图把所有重要的事情都放在时间的框架里来考虑,她没有突然发问:“这是何时开始的?”需知甚至耶稣也不能避免这种无意义的诱惑,当他救治被鬼魂附体的人时,照样是问:“这是何时开始的?”似乎在玛尔塔的心目中,最重要的是现在、眼前发生的事,追问开头结尾不会得到任何有价值的讯息。

有时我想,玛尔塔没有时间听我说话,或者没有感觉,像一棵被砍下的死树。因为在我说话的时候,器皿的叮当声没有像我期望的那样停息,而她的动作也没有失去机械的流畅。我甚至觉得玛尔塔有些残酷,这种感觉我有过不止一次,也不止两次,例如,当她把自己的那些公鸡养肥、然后杀掉的时候,我就会产生这样的感觉。秋季她会在两天之内把所有的公鸡一下子全收拾光。

我过去不理解玛尔塔,现在当我想起她的时候,照样不理解。可我又何必理解玛尔塔呢?又有什么能向我明确揭示她行为的动机,揭示她所有故事的来源呢?假如玛尔塔有什么履历的话,她的履历又能告诉我什么呢?也许有人根本就没有履历,没有过去,也没有将来,他们是作为永恒的现在出现在人们面前的?

- 后浪图书旗舰店 (微信公众号认证)

- 后浪出版公司官方微店

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺

- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...