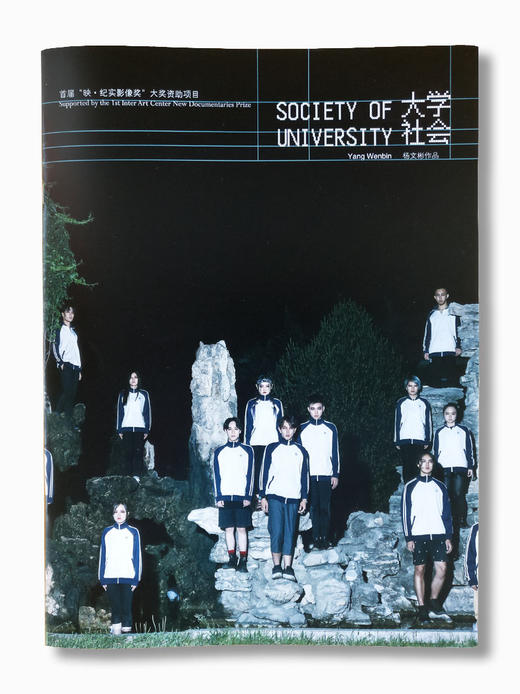

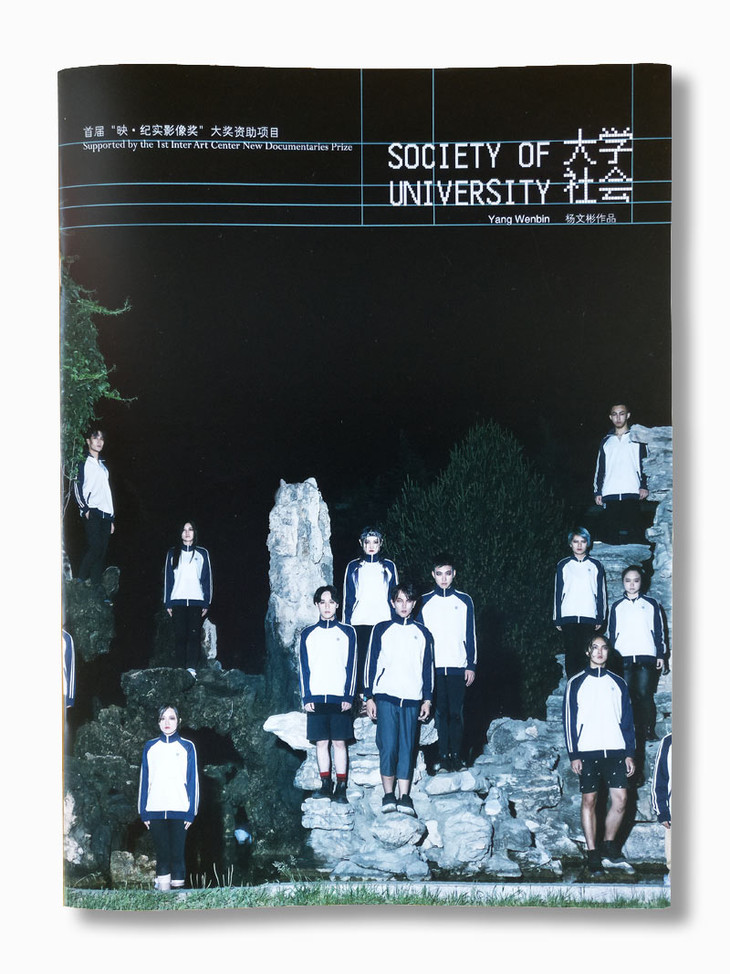

《大学社会》杨文彬 /首届“映·纪实摄影奖”大奖资助项目/展览精选图册/映画廊出品

| 运费: | ¥ 12.00-18.00 |

| 库存: | 31 件 |

商品详情

基本信息

首届“映·纪实摄影奖”大奖资助项目

书名:《大学社会》

作者:杨文彬

开本:35X25.5厘米

页数:30

出品:映画廊

工本费:60元 作者简介

作者简介

杨文彬,1996年出生于山东济宁,2018年毕业于中国传媒大学,现居北京。

2015年《大盛世》获丽水国际摄影节新人资助奖

2016年《浮光多重奏》入围三影堂摄影奖

2016年《大盛世》参展“PSA青策计划”

2016年《欢愉之镜》参展连州国际摄影年展

2017年《大学社会》获首届“映·纪实影像奖”大奖

图册插页

内容简介

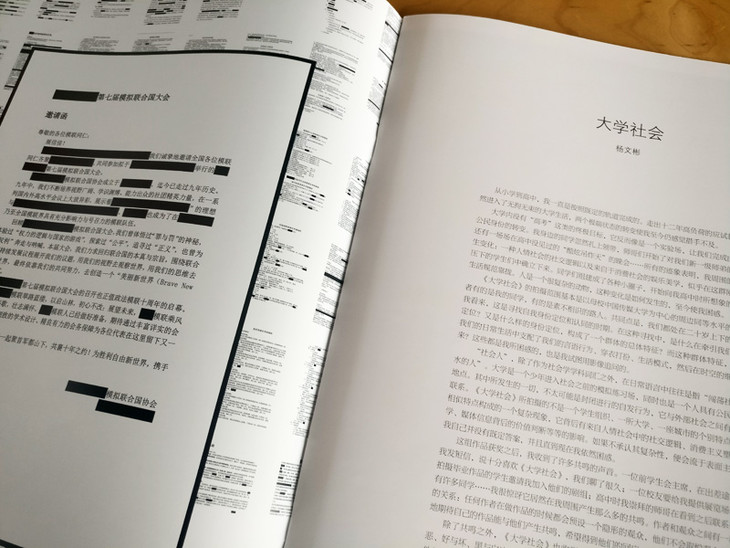

大学社会

杨文彬

从小学到高中,我一直是按照既定的轨道完成的。走出十二年高负荷的应试教育之后,忽然进入了无拘无束的大学生活,两个极端状态的转变使我至今仍感觉措手不及。

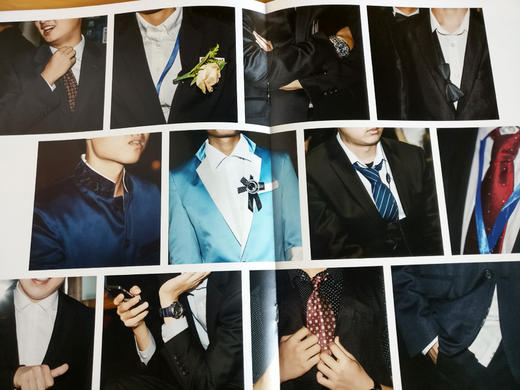

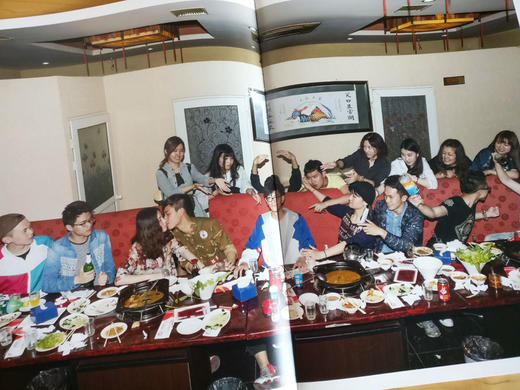

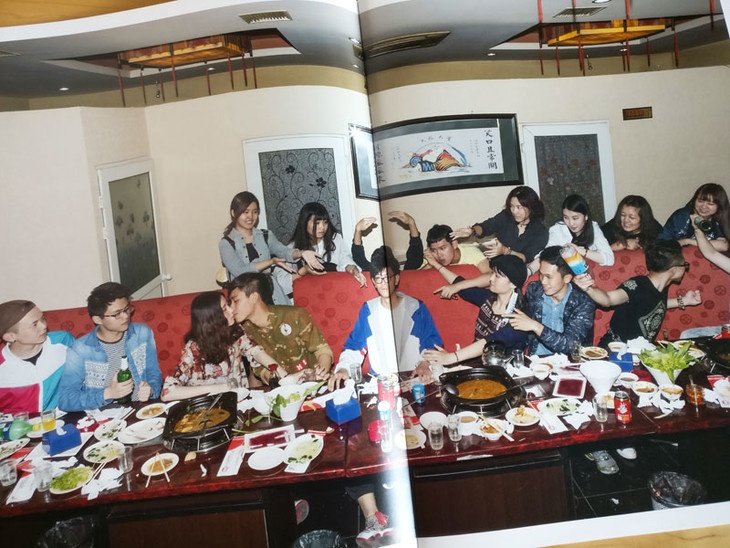

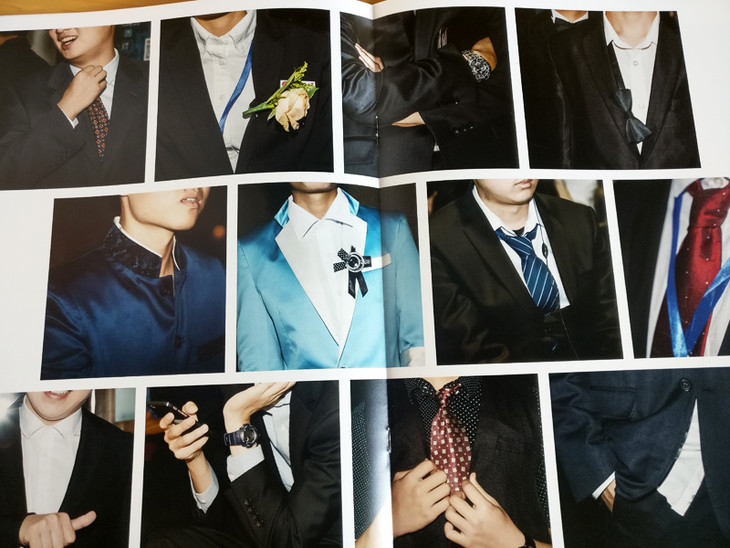

大学内没有“高考”这类的终极目标,它反而像是一个实验场,让我们完成由学生向社会公民身份的转变。我身边的同学忽然扎上领带,师哥们开始了对我们新一级师弟的指导规训,还有一场场在高中没见过的“酷炫吊炸天”的晚会……所有的迹象表明,我周围的生活正在发生变化:一种人情社会的社交逻辑以及来自于消费社会的娱乐美学,似乎在这群刚走出应试高压下的学生们中确立下来。同学们组建成了各种小圈子,开始向我高中时所想象的成人世界的生活规范靠拢。人是一个很复杂的动物,这种变化是如何发生的,至今使我困惑。

《大学社会》的拍摄范围基本是以母校中国传媒大学为中心的周边同等水平的高校,被摄者有的是我的同学,有的是素不相识的路人。共同点是,我们都处在二十岁上下的年龄层。在我看来,这是寻找自我身份定位和认同的时期。在这种寻找中,是什么在牵引我们去选择身份定位?又是什么样的身份定位,构成了一个群体的总体特征?而这种群体特征,又是如何在我们的日常生活中支配了我们的言语行为、穿衣打扮、生活模式,然后在时空的细节中显露出来?这些都是我所困惑的,也是我试图用影像追问的。

“社会人”,除了作为社会学学科词汇之外,在日常语言中往往是指“闯荡社会并如鱼得水的人”。大学是一个少年进入社会之前的模拟练习场,同时也是一个人具有公民属性的初始地点。其中所发生的一切,不太可能是封闭进行的自发行为,它与外部社会之间有千丝万缕的联系。《大学社会》所拍摄的不是一个学生组织、一所大学、一座城市的个别特点,而是诸多相似特点构成的一个复杂现象,它背后有来自人情社会中的社交逻辑、消费主义塑造的娱乐美学、媒体信息背后的价值判断等等的影响。如果不承认其复杂性,便会流于表面主张。对此,我自己并没有既定答案,并且直到现在我依然困惑。

这组作品获奖之后,我收到了许多共鸣的声音。一位前学生会主席,在出差途中的深夜给我发短信,说十分喜欢《大学社会》,我们聊了很久;一位校友要给我提供展览场地;正筹备拍摄毕业作品的学生邀请我加入他们的剧组;高中时我崇拜的师哥在看到之后联系我深聊,还有许多同学……我很惊讶它居然在我周围产生那么多的共鸣。作者和观众之间有一种很戏剧化的关系:任何作者在做作品的时候都会预设一个隐形的观众,他们不会取悦观众,却惴惴不安地期待自己的作品能与他们产生共鸣,希望得到他们的回应。

除了共鸣之外,《大学社会》也收到了许多质疑的声音。我们从小到大接受的都是善与恶、好与坏、黑与白这些二元对立的观念,这些观念甚至支撑着许多人活到现在,倘若看到一件作品不是在歌颂,就想当然地认为那是在抹黑。但是,无论读者喜欢与否,我都会认真地做下去。

有时候,一篇文章开了头,作者并不知道它会在哪里结束。《大学社会》拍摄起初,也没有预料到它会是什么结局。我想,接下来我的生活还会发生许多变动,我的困惑在哪里,作品就在哪里。

访谈节选

朱炯×杨文彬

“不针对运行机制思考的艺术家都是抒情分子”

对谈时间:2017.10.14 地点:三克影院,三里屯,北京

朱炯:杨文彬的这组《大学社会》在年初获得二十万奖金的映·纪实影像奖。今年最终入围的十位摄影师,有中国最好的报道摄影师,有中国最优秀的纪实影像摄影师;在这样的十个人里,杨文彬脱颖而出,而他还是个四年级在校生,自然成为一个话题。他是怎么想的,为什么这么拍,下面就让他来介绍一下他的作品。

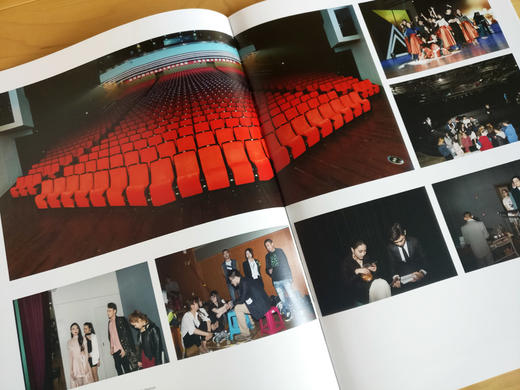

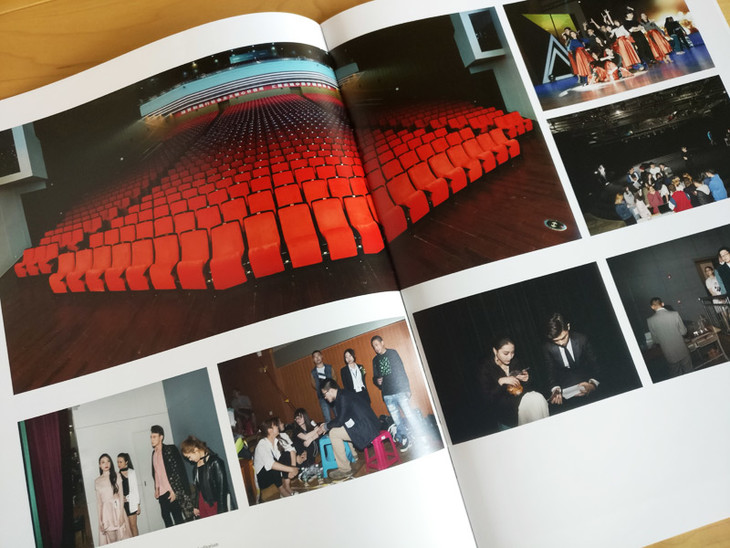

杨文彬:谢谢朱炯老师。最初我是要拍一组报道摄影,主题是大学舞台。我所在的大学尽管是综合类大学,但我和我的同学作为艺考生,是抱着成为一个演员、导演乃至艺术家的梦想来到这里的,所以我们的大学舞台就呈现出了独特的复杂性。我们学校有个传统,俗称训新。当时听到的一些话也令我印象深刻,比如:进了学生会就必须随时待命,见了师哥师姐就必须主动问好。以及对我影响最大的一句话:在传媒大学搞艺术你会死得很惨。我们刚结束了12年的应试教育,他们也才上了一年大学,怎么这么快就有了对大学的总体看法,这样坚实的“大学观”是怎样形成的?但是当时我还没有想到把这些困惑上升到影像,还没有找到表述方式。当时有个朋友看了我的“大学舞台”之后说:这不就是一个小社会嘛!那天听完这句话,晚上就没睡着,第二天我就知道要拍什么了,取名为《大学社会》。

朱炯:我相信很多人在第一次看到《大学社会》的时候,会觉得手机就能拍出来,这不是截屏吗,截屏为什么是创作?但是我认为最出色的是杨文彬的编辑能力,这也是今天我最想聊的地方。你每次都把这张作为开篇,目的是什么,为什么它能作为开篇?

杨文彬:其实很简单,相比之下,这张有一定的审美和趣味性。

朱炯:你是想说你其他照片没有审美是吗?

杨文彬:也可以这么理解(笑)。这是一张有点猎奇的照片,如果把它作为封面的话,也许能吸引观众过来翻一下这组作品。

朱炯:这是一个假山,是一个不可以去的地方。年轻人去了,然后又站得特别整齐,他们穿得特别像校服,而且不像大学生,像中学生。实际上它还是有比较复杂的意象,整个假山的结构,以及整组光的表达还是很准确的,比较有审美性,但我觉得第二张就把你的真实目的透露出来了。

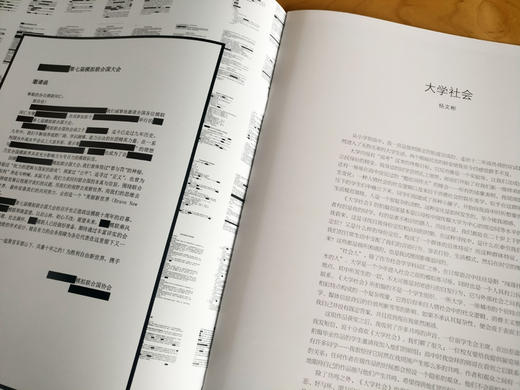

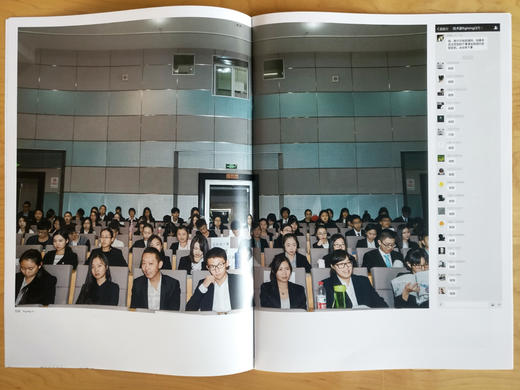

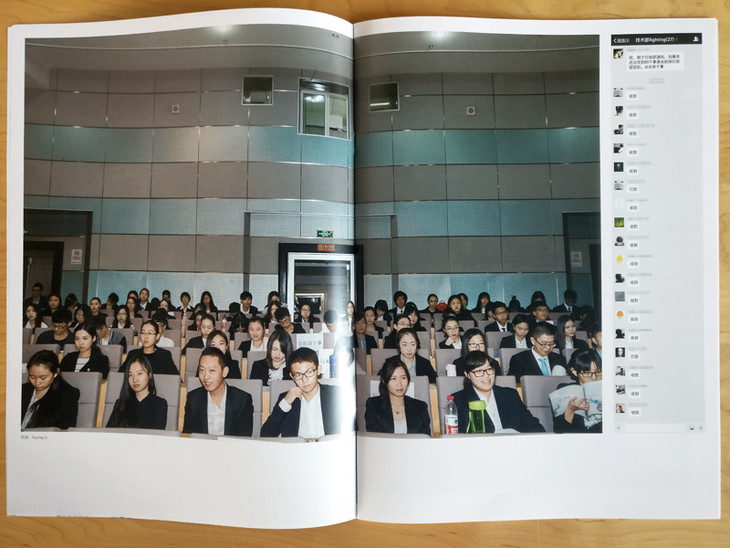

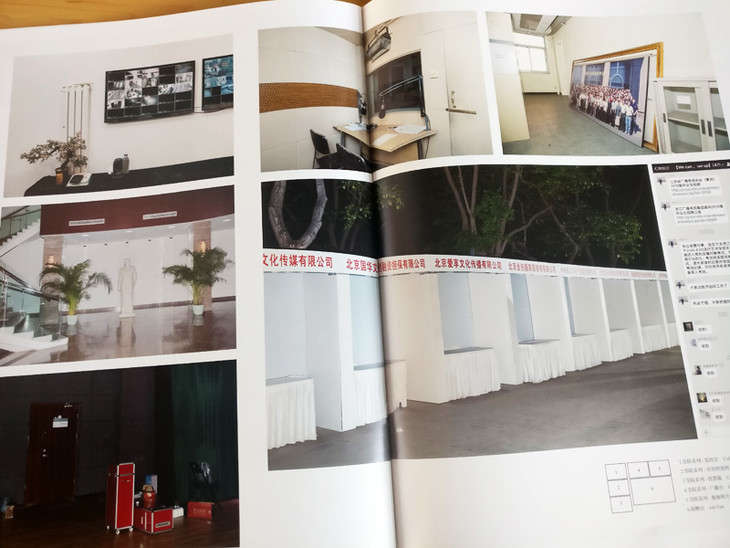

杨文彬:对,第二张照片拍摄的是学生会全会。我们都知道,学生会按照官方的定义是一个学生自治组织,我想以一个学生个体的身份进去观察拍摄,但取得拍摄权很麻烦,最后也没有拍成。右边的对话框是我在争取拍摄权过程中的一些聊天记录。

朱炯:说下这张照片的构图吧,这张如果在一年级的构图作业里就是不及格,但是到了四年级,它就是作品(笑),那么它的区别在哪里?

杨文彬:我当时感受到现场的气氛特别热烈,但是这个空间其实挺破烂的。当这些人群聚集在此,就有了一种事件性的存在,但与这个空间存在的持久相比,这个事件仅仅是短暂的一瞬。所以我留了一个人在这个报告厅的底处,有意思的是,我还偶然地发现,屏幕上显示的是404(笑)。

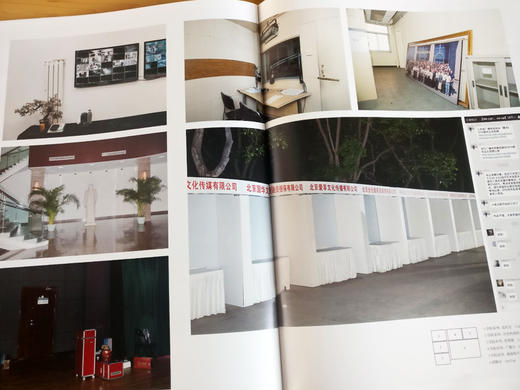

朱炯:其实我们在拍摄演讲照片的时候,往往都是近景,或者是大场面,所以这张照片的构图是突破常规的、有目的性的,同时也很真实,非常符合这组照片的整体性。另外我认为有一个小的细节是这个构图的合理理由:后面有一块阴影,它的背景其实是有层次的,包括后面女孩子的形象也挺有意思的。大学生在控制成本的情况下做活动,又想要有面儿,多少有点五毛特效的意思。这些高校的空间其实代表了中国大部分高校的情况,也代表了中国很多这样的地方。你到三四线城市去,他们的CBD恨不得都做成外滩的样子,但是看起来都很廉价。我们并不去评述好坏,只是它是现实,这就是我们社会的进程。这也是我觉得这组作品打动评委的原因。这次“映奖”的评委有美国联系图片社总裁、策展人罗伯特·普雷基和纽约国际摄影中心资深策展人艾琳·巴尼特,我也非常注意地看了一下他们的评论。如何来认识中国社会?杨文彬的作品,描述的不仅是中国大学的样子,也是中国社会的样子,我们是否有能力和勇气去直面现实,对我来说是最重要的一件事。

朱炯:我觉得最后这张照片特别符合你整组照片的调子,也特别适合作为结束,揭穿了一个舞台现场虚拟的繁华。

杨文彬:我们要发现真实背后的虚假,也要发现虚假背后真正的洁白。有时候你觉得之前做过的事情又傻逼又幼稚,但另外一些事情则是只幼稚但不傻逼。区别这两点的在于当初做这个事情的时候是不是足够真诚。英国一个著名的哲学家怀特海说过一句话:“在任何理解之前要先有表达,而在任何表达之前,先要有对重要性的感受”。这个重要性的感受要求你在日常生活中直面自己的真实感受和生命体验,这样做事情才不会陷入盲目自怜,或者成为一个伪善的利器。

杨文彬:不能浪费了这么好的屏幕,接下来我想给大家放几张《大盛世》中的作品。

朱炯:看《大盛世》则不难发现,这组作品的造型色调和基本语言都是比较成熟的,而《大学社会》抛弃了这种成熟的语言,这是相当难能可贵的。

杨文彬:通常艺术家都觉得自己不能受他人影响,但后来我意识到这其实是个伪命题,所谓的自主性到底在哪?在与同辈创作者的交流中,我发现大家都很焦虑语言风格这个问题,后来我想这其实是一种身份焦虑。选择哪种风格,通常会担心自己被归为哪种既定的流派,进而会忽视你真正想要的表达。刚拍摄《大学社会》的时候,我也会焦虑,它是否进入了某个流派的阴影里,但后来我觉得应该先着重于真实的东西,所以我决定放下所有语言,然后才能拥抱它们。

朱炯:杨文彬的方向是反审美的,也是反叙事的,而且从道德至高点去观察,已经不再是这个时代的方式了。杨文彬拍自己的“社会”,自己的生活,可能这样的照片在很多人的相机手机里都有,但只有他认为这是作品。主办方给你这么一个奖,你是要承受很多压力的,这个年纪就要承受这些东西,其实不容易。

杨文彬:我想分享朱老师的学生何博采访我时说的一个段落,以此作为结束语:“看看平常琐碎的言谈背后的动机,似乎都是为了博得关注、赢得周围人的认同或者友谊,但称量一下地球之外无限的时间和空间,深夜抬头注视一下冷漠的发光体,就会发现这些琐碎的言谈多么微不足道,因此我只在意自己是否说真话。”(节选)

- 映画廊

- “如果你照片拍得不够好,那是因为你画册看得少……”爱好摄影的人们,想在北京寻觅一处充电学习的好去处,像素书店必是你的选择之一。 位于798艺术区七星中街的像素书店是映艺术中心/映画廊的附属空间。

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺