商品详情

由于出版年份较久,可能部分书籍会有一些瑕疵,不影响阅读,不喜慎拍。

《中國知識分子十論(修訂版)(第二版)》

作者:許紀霖

出版社:香港中和出版有限公司

ISBN:9789888694501

版次:第二版

出版日期:2020年9月

尺寸:32開(128 X 188 X 27mm)

圖書分類:社會科學>>社會學>>歷史社會學

裝幀:精裝

頁數:288頁

出版地:中國香港

(页面参数仅供参考,具体以实物为准)

內容簡介

我知道,本書之所以十年來能夠得到讀者長期的厚愛,不是僅僅因為知識上的原因,而是很多的讀書人在一個「後革命」的世俗時代,心靈世界產生了某種迷失,不知道該如何做一個知識分子,如何平衡專業與公共的關係,是否要擔當社會的責任。他們渴望著自我理解,理解一個「小時代」中作為知識分子的自我定位和社會角色。

——許紀霖

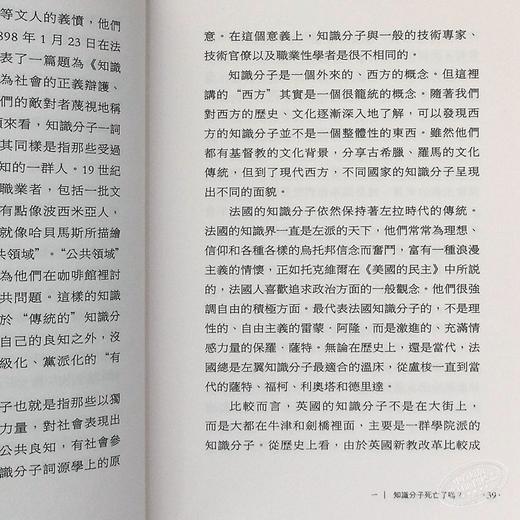

知識分子死亡了嗎?有沒有可能以傳統的方式在當今這樣一個知識被高度專業化、文化被商業操縱和元話語被解構的後現代社會中繼續存在?史鐵生、黃遠生、金岳霖、顧城、王元化……一連串錐心追問與熟悉身影之下,對新世紀知識分子命運前途的冷峻討論以及上世紀知識分子心路歷程的激情回眸雙向展開……

本書特色

1. 十年打磨,再推修訂版,內容上進行了大幅更新,呈現出作者十年間對中國知識分子這一論題的研究和思考。

2. 首屆中國國家圖書館文津圖書獎獲獎圖書

作者簡介

許紀霖

華東師範大學特聘教授、歷史系博士生導師、人文社科重點研究基地中國現代思想文化研究所副所長,華東師範大學—不列顛哥倫比亞大學現代中國與世界聯合研究中心中方主任,曾經在香港中文大學、澳大利亞國立大學、新加坡國立大學、美國哈佛大學、加拿大不列顛哥倫比亞大學、法國社會科學高等研究院、東京大學擔任客座教授或高級訪問學者。近著有《啟蒙的自我瓦解》(合著)、《大时代中的知識人》、《近代中國知識分子的公共交往》(合著)、《啟蒙如何起死回生》、《當代中國的啟蒙與反啟蒙》等。《中國知識分子十論》一書2005年獲得首屆中國國家圖書館文津圖書獎。

目錄

首版自序

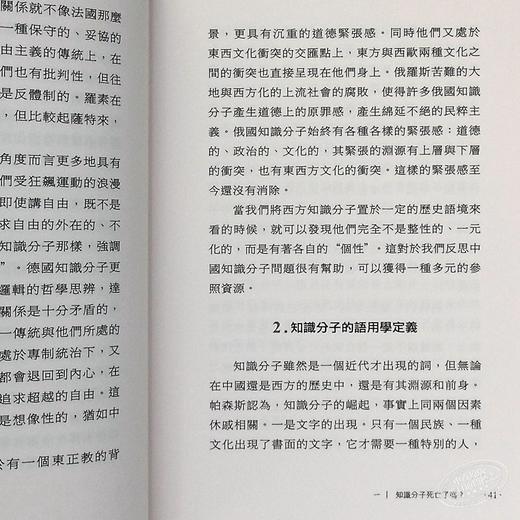

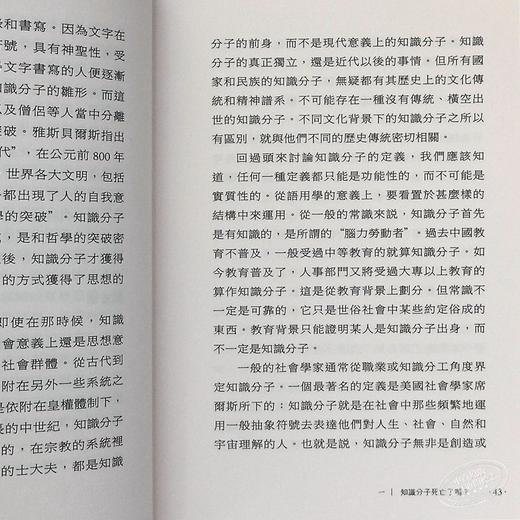

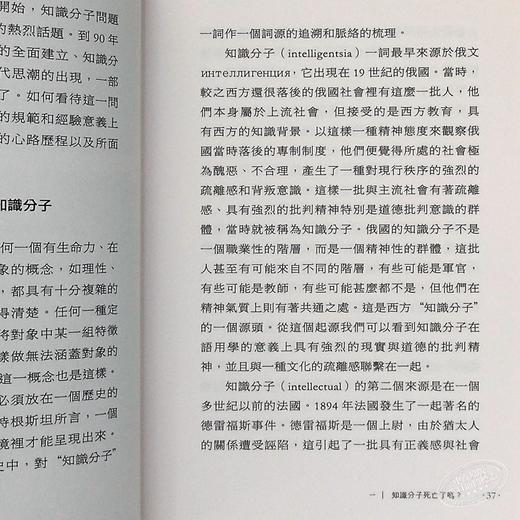

一 知識分子死亡了嗎?

二 公共知識分子如何可能

三 20世紀中國六代知識分子

四 現代中國的知識分子社會

五 我們這一代知識分子

六 另一種理想主義

七 從中國的《懺悔錄》看知識分子的心態與人格

八 走出閣樓以後

九 在詩意與殘忍之間

十 “我是19世紀之子”

修訂版後記

內文試閱

在刺猬與狐狸之間

—我的知識分子研究之路

很多學者的學術道路都是自己選擇的,但對我來說,從事知識分子的研究卻純屬偶然,不是我選擇了命運,而是命運選擇了我。我中學畢業後就下鄉,在上海城郊的農場一待就是三年。鄉下的生活雖然枯燥,卻給我一個很好的讀書機會。在鄉下的三年裡,我負責管理單位的圖書室,看了不少書。1977年國家恢復高考,我高興壞了,趕快報名參加。複習的時候也是從從容容的,後來接到華東師範大學的通知書,成為恢復高考後第一屆大學生。

為甚麼要考文科呢?實際上,我的理科成績也不錯,考試時數學還是滿分。但我對文科卻有一種偏愛。我很喜歡文學,和那個時代的很多年輕人一樣,對文學十分感興趣,作家在那個時代是人類靈魂的工程師,所以當時很想從事文學創作。在填報志願的時候,上海的文科生只有兩個大學可以選擇:復旦大學和上海師範大學(那個時候華東師大和上海師大合在一起,我們進校後才分開)。我填報的志願都是與新聞、中文、歷史有關,但偏偏被華東師範大學政治教育系錄取了,這是讓我感到美中不足的地方。我在大學的時候並不知道自己該學甚麼,興趣很廣泛,很難說有一個明確的專業方向。大學三年級的時候選擇專業,當時有三個方向可供選擇:哲學、經濟和政治,我選擇了政治專業。大學畢業論文做的是關於蘇聯改革的研究。但在畢業留校後,組織上分配我到中共黨史教研室,與陳竹筠老師一起從事中國民主黨派史研究。我從事的第一個研究就是《黃炎培傳》,接下來又做了一個《沈鈞儒傳》。我的研究生涯是從中國民主黨派研究開始的。

一般民主黨派研究專家都把民主黨派作為一個政黨史來研究,但我這個人常常想法比較特別。我喜歡文學,因為文學更多地涉及人的心靈和人性。別人從民主黨派歷史中看到的是政治,我發現的卻是中國知識分子的心路歷程。民主黨派特別是中國民主同盟,它的成員大部分是知識分子,尤其是自由主義知識分子。我從事知識分子的研究純屬偶然,完全是興趣的導引。我最早的兩篇有關知識分子的文章,都是在1987年發表的。一篇是《中國知識分子群體人格的歷史探索》,刊登在《走向未來》雜誌第一期;另外一篇是《從中國的〈懺悔錄〉看知識分子的心態人格》,發表在《讀書》雜誌第一期。前一篇文章我考察了古代的知識分子到現代知識分子人格的歷史演變;後一篇文章我是從民國初年的著名記者黃遠生寫的《懺悔錄》來看中國知識分子「靈與肉」之間的衝突。從此一發不可收拾,從1987到1989年連續發表了數篇關於中國知識分子的系列研究文章。這些文章在當時的「文化熱」中受到了普遍的關注,《新華文摘》在一年時間裡三次轉載。我幾乎是一夜暴得大名,完全是我最初未曾想到的。我一開始做這些研究沒有任何功利的想法,只是出自內心的問題關懷和熱情驅使。

這些文章為甚麼引起如此大的反響?現在回過頭分析,應該有兩方面的原因。我是一個很幸運的人。在八十年代中期,中國思想界恰恰出現了「文化熱」,現在被稱為「新啟蒙運動」。它的主題與「五四」新文化運動一樣,關心的是為甚麼中國的現代化屢受曲折,問題究竟在哪裡。當時的知識分子覺得很重要的一個原因是文化,是中國的傳統文化阻礙了現代化的發展。因此,「文化熱「的主題就是用西方文化來批評中國傳統文化。反思傳統文化,同時也反思文化的主體—知識分子本身。我的文章之所以能夠引起強烈反響,與當時中國思想界的這個熱點有關係,所以這裡面有一些幸運的成份。當然,這也與我的思想比較敏銳有關。我並不是一個僅僅滿足於專業興趣的人,對於當下思潮的變遷常常有一些觀察和思考,從中發現一些問題,並將當下的問題意識轉化到歷史研究中去。當時我提出的一個核心觀點是:中國知識分子總體上說缺乏獨立人格,這成為中國現代化的障礙之一,也是中國文化的缺陷之一。這是我當年提倡的一個中心理念,它在當時的中國思想界引起了普遍的反響。這是我學術生涯的第一段,是我學術研究的起步,主要以知識分子研究為中心,涉及中西文化的比較研究。我研究生讀的是中國近現代政治思想史專業,思想史於是成為我的第二個研究方向,它與知識分子研究又是交織在一起,或者說,我是從思想史的角度切入知識分子的研究。這一段的研究可以說是激情式的,提出了一些敏銳的時代問題,但沒有使理念流於空洞的口號,而是把它放到中國知識分子的心態史裡面加以展開,用歷史的經驗來論證。敏銳的思想離不開紮實的史料,我對「五四」以後知識分子的史料還是比較熟悉的。從1982年留校到1987年出山,我閉門苦讀了五年現代中國知識分子的史料,至今還很感謝華東師大有那麼好的一個圖書館。不過,現在回過頭來看,當時的我也有八十年代「文化熱」中許多啟蒙者的普遍毛病,也就是說在研究背後有一個基本的理論預設:將傳統和現代作為兩個對立的因素,用這種二元思維的方式來加以比較,得出的結論就是中國的傳統都是負面的,而凡是西方的就都是現代的,都是好的。這裡面有一個很強的價值褒貶取向。這是當時的學術風氣使然,我也受到了這樣一種二元思維的影響。到九十年代,我開始對這個二元思維進行反思。

當時我寫作落筆很快,稿約不斷。但是到1988年年底至1989年年初,在最風光的時候,我突然覺得有一種前所未有的危機感。那個時候,我自身的學術積累是很有限的,從1982年到1987年不過五年時間,而在1987年到1989年連續發表了近十篇文章,而且還寫了一本書,就是我的處女作《無窮的困惑:近代中國兩個知識者的歷史生涯》。這些把我所有的積累給耗盡了。雖然各種各樣的稿約不斷,但我有很強的危機感,覺得自己在重複自己,沒有突破。我發現我對傳統文化和西方文化缺乏深入的理解,很想停下來,到國外充實一下,以此擺脫這種稿約不斷的困境,進行第二次學術積累。到了九十年代初期,中國思想界一度歸入沉寂,一些人轉行了,另一些人自暴自棄。那個時候學術界沒有甚麼活動,就像一個很熱鬧的舞台,戲演到高潮突然中斷了一樣,一下子整個舞台空空蕩蕩,整個心靈是空虛的,寂寞,失落。在那段沉寂的歲月裡,大家被迫退而結網,開始了冷靜的反思。由於我對讀書很感興趣,而在前兩年忙於寫文章,幾乎沒有讀書的機會,九十年代初那個環境剛好給了我第二個讀書的機會。八十年代,在研究知識分子獨立人格的時候,除了藉助我比較熟悉的文化學和思想史知識之外,用得較多的是心理學的分析方法。八十年代「文化熱」的時候,心理學是很熱的,我當時讀了許多西方心理學的著作,能找到的譯本都讀了。所以八十年代我的文章中有大量的心理學的痕跡,從心理分析的角度研究知識分子的心態人格。但了解多了,我慢慢發現心理學是一門行為科學,它所能達到的層次是很淺的,許多問題是無法用心理學來回答的。所以我覺得要拓展知識背景,從兩個方面來努力:一個是把知識分子置於現代化的變遷裡面來加以考察;另外就是從哲學宗教的角度來分析中國知識分子。

- 中商进口商城 (微信公众号认证)

- 中商进口商城中华商务贸易有限公司所运营的英美日韩港台原版图书销售平台,旨在向内地读者介绍、普及、引进最新最有价值的国外和港台图书和资讯。

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺

- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...