我们如何生,我们如何死(这是别人的生命选择,也是我们自己的身体故事 新西兰zhu名重症监护专家25年的行医笔记,实录人体生命系统垂危时刻)

| 运费: | ¥ 0.00-20.00 |

商品详情

著 者:[新西兰] 大卫·加勒(David Galler)

译 者:欣 玫

字 数:141千

书 号:978-7-5057-4835-4

页 数:216

出 版:中国友谊出版公司 后浪出版公司

印 张:6.75

尺 寸:143毫米×210毫米

开 本:1/32

版 次:2019 年9月第1版

装 帧:平装

印 次:2019 年9月第1次印刷

定 价:42.00元

正文用纸:75g书纸

编辑推荐

★一本游走生死、不失深情的医学沉思笔记。

人体内的心脏、肾脏、大脑等基础器官如何运作?那些承载着人类丰沛感情的回路如何产生?除了医疗,如何通过公共卫生保健、教育、经济等要素挽救生命?身为新西兰著名的急重症监护专家,大卫·加勒在自己25年的临床工作中思考了无数次医学的本质。本书就将深入生死时刻的医疗边界,还原真实细致的生死往事,展现掠夺与对抗的旅程中的关键辩论。

★一部理解至上、全力以赴的急诊室抢救实录。

医生的工作,就是接管陌生人的生死,他们不仅是生命的修补者,也是人生旅程的最后领航者。因此,当医生的理性思考对上病患家属的感性诉求,如何倾听、理解、沟通,在生命垂危的关口做出最不违患者意愿的决定,才是每个医务工作者最应该了解的必修课。

★一场犹太家庭二战后的移民生活掠影。

本书是大卫的工作传记,也是他的人生回忆录。在书中,他讲述了幽默开朗的父亲如何定居异国、开创事业,倔强地与疾病抗争到最后一刻,美丽优雅的母亲如何在饱受磨难后努力适应生活,坚强地一路走至终点。

我们眷恋生命,但也不惧死亡。

名人推荐

“这是一场神秘而庄严的现代医学精妙之旅,向导是一位世界一流的医生,他有着杰出科学家的头脑和优秀诗人的灵魂。大卫·加勒将自己的故事与监护技术教学编织在一起,显现出罕有的勇气。本书能够提升临床医生的意识,同时也将使非医学专业的读者得到启发,对二者均是一份好礼。”

——唐纳德·M. 贝维克(Donald M. Berwick),医学博士,公共政策硕士,

美国健康保健改善学会名誉主席及高级研究员

著者简介

大卫·加勒(David Galler):新西兰急重症监护专家,毕业于新西兰奥塔哥大学医学院,随后在英国和新西兰先后接受了麻醉学、重症监护方面的训练。曾任新西兰医疗保健专家协会主席、新西兰卫生部部长和总干事的首席医学顾问,现任米德摩尔医院急重症监护服务临床主任。

大卫曾在萨摩亚(Samoa)工作一年,在那里,他建立了一套重症监护服务体系,旨在对罹患急性可逆性疾病的儿童及成人更好地识别和有效管理,并参与新西兰国家卫生署和萨摩亚国立大学合作计划,帮助建立了医学研究生教育国内培训体系。

内容简介

大卫·加勒是一家繁忙医院的重症监护主任,多年处理急重症的工作经历让他见证了一场场生死离别,父母的相继离世也让他脱离了旁观者的视角,更深入地思考医疗的局限与不凡,生命的脆弱与顽强,以及死亡的突然与平静。最终,他将这些关于生死对抗的回忆集合成了这本书。

在本书中,大卫围绕着心脏、大脑、肾脏等关键器官,展开了对人体物理组成和情感关怀的讨论。他将专业医学知识融入自己的急救工作见闻,反思关乎生死的各种问题,细细讲述各种病床前的真实案例:小病如何酿成大痛,医生与家属的所思所想,公共卫生如何控制流行疾病,器官移植的利弊,什么时候全力挽救,什么时候最好放手……

关于生死,为了走向更好的结局,我们需要了解得更多、更深。

目 录

第一章心脏 /1

可靠,适应性强,拥有令人难以置信的力量,但有时是最笨的器官

第二章帽子和希望都落空 /25

第三章肾脏 /45

聪明之极,如何下嘴

第四章现代瘟疫 /65

困扰、拖累、压垮我们

第五章医药改革者 /85

我们需要更多

第六章死里逃生 /111

生死一线间

第七章终极礼物 /131

生命

第八章医学的艺术 /153

少即是多

第九章我的最佳患者 /173

72154

致谢 /198

术语表 /199

参考文献 /205

出版后记 /206

正文赏读

1990年5月2日,我母亲生日的前一天,清晨6点的时候,我的父亲阿伦·加勒(Aron Galler)去世了,终年77岁。当时他躺在地板上,头靠在母亲的怀里,像是受到惊吓一样,问道:“怎么了,若莎?”然后,就走了。

母亲茫然失措,心神狂乱,暴怒地尖叫着,用拳头捶打着他,试图将他从死神手中拉回来。不消说,这不管用。他的心脏,身体里最笨拙的那个器官,永远停歇了。

母亲打电话给我们的家庭医生,他马上赶了过来,可是太晚了,医生帮不了爸爸。母亲给我打电话的时候,我刚醒来,准备去上班,当时我正在南奥克兰(South Auckland)的米德摩尔医院工作。

我永远忘不了那个电话,因为电话铃一响,愧疚感马上涌上心头,好像我事先已经知晓发生了什么。你知道,我并不惊讶于爸爸的去世,过去几天,我们已经在电话里谈论了很多,他向我描述了我们所玩的“渐进性心绞痛(Crescendo Angina)游戏”的情况——胸痛逐步升级,通常会导致心脏病发作,有时会心脏骤停。

我的父亲是个好人。1947年,沦为难民的他从波兰流亡到新西兰。他是位训练有素的律师,却进入了服装行业,专做女装——做生意是我们犹太人的强项。

初到新西兰,他和他的大哥欧瑟(Oser)一起生产女式外套,但是后来,经过一场可怕的争执,他们分道扬镳了。爸爸搬到了阿德莱德路的拐角处,那里可以俯瞰贝森瑞瑟板球场。他雇了十几个女裁缝,建起了一家小型服装厂,那些雇员和他一样,都是从东欧过来的难民。

爸爸善良而宽容,日子过得充满乐趣。他爱妈妈胜过一切,妈妈也几乎什么都依赖他。尽管如此,他的心脏还是罢了工,使得血液无法把氧气输送到他的身体各处。

其实这并不奇怪,他的心脏有问题已经好多年了。我和哥哥还开玩笑地把这归咎于妈妈的烹饪手艺(尤其是她做的波兰芝士蛋糕),和她一支接一支吞云吐雾制造的二手烟。芝士蛋糕就摆在厨房餐桌上,像一枚“食物炸弹”,足以让人心绞痛发作。妈妈的另一个爱好是做波兰咖啡蛋糕,这种蛋糕稍微健康一些,但是太难以让人抗拒,所以也要为父亲的倒下负一部分责任。

我的母亲名叫若莎·加勒(Zosia Galler),是一位社会名流。我家住在惠灵顿(Wellington)郊区的韦德士顿(Wadestown),常常有客人来访。大多情况下,妈妈会给他们做波兰咖啡蛋糕。这些人不少是我父母的东欧朋友,最大的乐趣就是抽烟、聊天、喝咖啡和吃蛋糕。隔夜的蛋糕总是归我父亲。每天早晨,我都能发现他穿着优雅的丝质睡衣,戴着发网,拿着餐刀,先把蛋糕上厚厚的巧克力切开吃掉,然后吃光整个蛋糕。

我的大伯父欧瑟娶了大伯母尼娜(Nina)。大伯母也是个重度吸烟者,她喜欢没有过滤嘴的开普斯登·普林(Capstan Plain)牌香烟——不像我母亲那样,偏好温和的彼德·史蒂文森(Peter Stuyvesant)牌或乐富门(Rothmans)牌。大伯父和我父亲的饮食习惯类似,喜欢吃直接从冰箱拿出来的,或还在炉子上煮的食物,不过他的口味更加重,嗜咸辣。他也死于心脏病。或许这命运会延续吧,不过纵观我们家族的历史,二战时德国人用来杀害那么多犹太人的齐克隆B(Zyklon B)毒气,最可能是置我于死地的元凶。

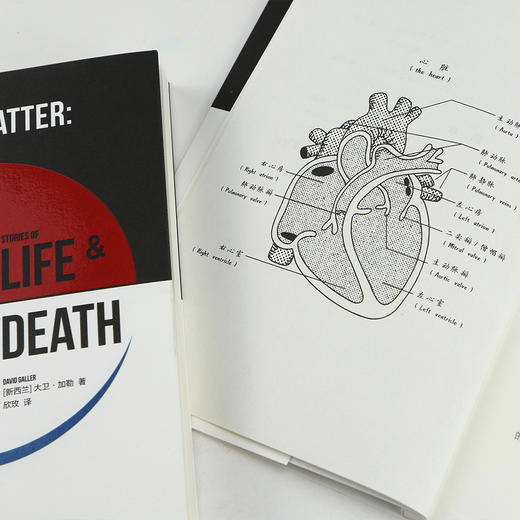

我是在达尼丁(Dunedin)市的医科学校读的书。大一时,我们按组分到了学习用的尸体。学校里有一间非常宽敞的房间,高穹顶,墙壁刷得雪白,房中有两排与房间同长的不锈钢桌子,那些尸体就放在桌上。房间两侧有一些高到天花板的玻璃窗,玻璃窗之间的墙上挂着展示人体不同部位的解剖图。比如动脉系统,富含氧气的血液使血管呈红色;静脉系统,血液中的氧气已被人体组织耗尽,血管呈蓝色;臂丛神经,从颈部延伸到手臂,标示为黄色;基底动脉环(Willis环),大脑底部设计完美的动脉系统,呈红色,诸如此类还有很多。其中有一幅从地面延伸到屋顶的巨幅心脏解剖图,画着各腔室和瓣膜的图案,有一处甚至展示了负责心脏节律可靠性的回路系统,而节律正是心脏的重要特征。

这么多图,却没有一幅传达出那些通常因心而生的特质,比如爱、温柔,以及与我们密切关联的各种情感。在那些器官解剖图里,看不到一丝情感迹象。这是一种历练,我小组里的很多仍然年轻,心怀理想主义,而关于心脏的现实令他们失望又清醒。我们的心脏是棕色的、橡胶般的,散发着福尔马林的味道。站在解剖室里,我们眼前的心脏只是死尸中的一个无生命器官,很难相信它能激发出各种奇思妙想,更难以想象它曾经是一个那么复杂、精密的血肉混合体。心脏就像一台泵,仆人般地服务于我们身体更聪明的部分——大脑、肝脏和肾脏。

尽管在某些方面表现得十分可靠且令人难以置信,心脏却是人体中最笨的器官——要知道,很多人可能还是驾鹤西去最好,可他们的心脏坚持跳个不停;有些很好的人正处于生命的黄金时期,他们的心脏却停止跳动了。不同于眼睛和肾脏,我们只有一个心脏,必不可少,如果没有它,我们就没法活下去。这就像是船的主电机失灵时,没有备用品,没有海鸥(Seagull)牌舷外发动机,甚至没有一组能用的船桨。我们唯一的心脏,其健康对我们的生存至关重要,所以,现代社会投入了大量资金来了解这个人体精要装备的一切。

这使我们目前在这方面的专业知识水平高得惊人。对于出生在萨摩亚(Samoa)并患有法洛四联症(Tetralogy of Fallot, 一种复杂的先天性心脏畸形,若得不到救治,必然导致死亡)的婴儿来说,已能在第一世界国家的卫生系统中找到相应的治疗方法。

多亏当地儿科医生的及早诊断,玛卡丽塔(Makalita)得以被转到新西兰,在那里修复构成四联症的四种结构缺陷。我们在这么小的婴儿身上成功做到的事,总是会让我感到惊奇。

随着人类历史代代传承,各种类型的心脏疾病已列成了长长的清单,我们每个人都很有可能不幸患病,而每种病症也都会被一系列越来越有效的治疗方法还击。虽然我们很聪明,但我们心脏的原始设计——不论是老天恩赐(G-d-given),还是经过数百万年进化而来——已被证明无法与身体匹配,就算是那些靠别人的“馈赠”(器官捐赠)活着的人也一样。这是需要保持头脑清醒的地方,也是那些寻求治愈疾病、疼痛与悲伤的人会学到的教训,因为我们的聪明才智所带来的东西,实际上可能不是你所期待和需要的。

说点题外话,英语中,用“G-d”代替“God”的习惯基于犹太律法的传统实践,其给予“G-d”的希伯来语名字以高度的尊重和敬意。简言之,这是一种示意,说明“G-d”的内涵不能仅仅被一个词囊括。虽然不是虔诚的教徒,但对我来说,用连字符“-”替代元音字母“o”增加了一种神秘感和敬畏感。

说到心脏,我们最好的办法是依靠运气的同时保持警惕。运气在于,我们有一颗健康的心脏,并且身体保持着健康的现状;要警惕的是,避免这种长期健康状态下出现的威胁。

最近,我在阿皮亚(Apia,萨摩亚首都)的摩托奥塔医院里和内科医生一起查房时,见到一位没那么幸运的年轻女子,她名叫舍帕(Sepa),24岁,来自萨摩亚最大的岛屿萨瓦伊(Savai’i),被确诊患有严重的心脏衰竭和体重下降。

很多年前,还是孩子的舍帕和许多人一样,感染了一种叫化脓性链球菌(Streptococcus Pyogenes),也被称为A族链球菌(Group A Streptococcus)的特殊细菌,主要症状是喉咙痛。若不用足量的抗生素(青霉素就可以)进行治疗,发展下去可能会导致心脏瓣膜发炎。

为什么会出现这种情况?很多研究都以此为课题。每一次的知识进步都会抛出很多问题和答案,但有一点很明白,这是一个“误伤”案例。这种细菌的细胞壁里有一种蛋白质,与心脏瓣膜上的蛋白质类似。我们复杂而聪明的免疫系统在开始消灭细菌的时候,本来是要给予我们帮助的,却糊涂起来,同时攻击心脏瓣膜本身。这种低级的攻击会持续进行,并且随着进一步的感染和细菌接触而加剧。最终,引起的炎症会破坏瓣膜,毁掉我们的心脏。

确诊后,只要定期注射青霉素,这种急性风湿性疾病患儿仍然能够在阻断或延缓疾病进程方面表现良好。但是,这些没有发生在舍帕身上,看着她痛苦而不安地躺在床上真令人心碎,我知道她将不久于人世。

正常情况下,心脏会像泵一样,使血液在全身循环。表面上看,这似乎是一项简单的任务,但实际上要复杂得多,我们对胸腔中的这么点儿肌肉寄予厚望,希望它有很高的可靠度。任何人,只要活着,心脏每时每刻都要跳动,1分钟75跳,1小时4 500跳,1天108 000跳,1年超过150万跳。这种表现真让人敬佩,尤其是考虑到我们现在已步入中年。

来来去去的节奏造就了每一下心跳,这也很不寻常。如果这是音乐,那就是一曲努力协调的交响曲,仅用语言无法描述。但是,我会努力试试。

心脏本质上是一台泵,由相互依存的左右两部分组成,每部分有两个腔室。左右两边的泵并行工作。每边有一个心房,血液首先进入心房,然后灌注进主要起泵血作用的腔室——心室。简单地说,心脏右侧负责与肺之间的血液循环,而左侧负责将富含氧气的血液输送到人体各组织。

- 后浪图书旗舰店 (微信公众号认证)

- 后浪出版公司官方微店

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺

- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...