商品详情

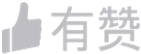

书名:仪式过程:结构与反结构

作者:维克多·特纳

书号:328386

定价:¥79.8 元

字数:211 千字

印次:1-1

开本:大32

出版时间:2024-06-15

ISBN:978-7-300-32838-6

包装:平

推介语

特纳的著作博学而具有独创性,其中充满了激发人思考的创见。

——《美国人类学家》

在其第一本关于仪式行为和象征分析的著作出版十年之后,特纳写作了本书,并说:“它代表了我的一种努力,试图解放我自己的思想,并希望能对其他人有所帮助,得以从对‘结构’作为唯一的社会学维度的依赖中解脱出来。”社会人类学家以及其他学者逐渐认识到他如何巧妙地在部落仪式领域中成功构建了一些重要概念,比如“阈限”和“交融”等,尽管他起初主要讨论的只是部落仪式。

《仪式过程》俨然成为经典之作,堪与列维-斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)和伊里亚德(Mircea Eliade)的伟大作品同列。

作者简介

维克多·特纳

Victor Turner

1920—1983

英国人类学家,象征人类学和人类学曼彻斯特学派的代表人物,在20世纪六七十年代相当活跃和多产。特纳的人类学研究多以象征仪式为主题,通过仪式把握社会结构的重新组合。特纳的代表作有:《一个非洲社会的分裂与延续》(1957)、《象征之林:恩登布人仪式散论》(1967)、《苦难的鼓声》(1968)、《仪式过程》(1969)、《戏剧、场和隐喻》(1974)等。

《仪式过程:结构与反结构》是特纳仪式行为与象征分析的集大成之作,奠定了特纳在人类学界的学术地位。

内容简介

在本书中,特纳通过在非洲恩登布部落中的田野考察,将仪式在这个群体中的地位进行了诠释。特纳拓展了“阈限”与“交融”的概念,发展了传统的结构主义。与之同时代的范热内普、马克斯·韦伯、涂尔干等都曾经试图把所有的文化行为统一在超级结构里,提出涵盖全体的普遍化模式,特纳则突破了传统静态的社会结构的研究,把仪式放在运动的社会过程中加以考察,他把社会看作交融与结构的辩证统一,从而有“分化-阈限-再整合”的过程,这是结构与反结构相互作用的结果。

目录

第一章生死仪式中的分类层次

摩尔根与宗教/3

非洲中部仪式的研究/7

对恩登布仪式的初期田野工作/10

伊索玛仪式/15

神圣地点的预备/27

药物的收集/31

治疗过程/43

分类结构 : 三重组合/48

分类结构 : 二元组合/49

场景与分类/52

仪式象征中的认知与存在/54

第二章 恩登布仪式中的双胞胎困境

亲属关系和生活中的双胞胎现象 : 一些非洲的实例/59

恩登布双胞胎仪式的结构/67

河流源头仪式 : 药物的收集/70

河流源头仪式 : 水流和圆拱/82

在村庄里建造双胞胎神龛/90

性别间的对抗/100

性别之间和表亲之间的玩笑/105

从夫居和母系制之间的竞争 : 居住地的选择/107

作为神秘和荒谬的双胞胎/110

恩登布人对乌布旺乌的看法/112

脚趾夹箭跳跃/117

第三章 阈限与交融

通过仪式的形式与性质/127

就职仪式的阈限/131

阈限实体的特征/138

阈限与地位体系之间的对比/143

神秘的危险和弱者的力量/146

千禧年运动/150

嬉皮士 、交融及弱者的力量/151

亲属社会中的结构与交融/152

阈限 、低下的地位与交融/168

第四章 交融 : 模式与过程

交融的形式/179

空想的交融与自生的交融/182

圣 · 方济各修道士的清贫与交融/190

交融和象征思维/192

圣 · 方济各与永恒的阈限/197

属灵派与驻院派的对抗 : 概念化与结构/200

拥有财产与支配财产/204

天启式的交融/208

孟加拉的俱生派运动/210

宗教诗人 : 才檀雅和方济各/211

献身主义者与保守主义者之间的分离/216

俱生派和圣 · 方济各主义的共性/219

拉达 、“我的清贫夫人” 以及交融/221

鲍勃 ·迪伦和巴乌勒/224

第五章 谦卑与等级 : 地位提升与地位逆转的阈限

地位提升与地位逆转的仪式/229

生命危机仪式与年度性仪式/231

地位的提升/234

地位逆转 : 面具的作用/237

地位逆转仪式中的交融和结构/243

阿散蒂人的阿颇典礼/244

萨温节 、万灵节和万圣节/249

性别 、地位逆转和交融/251

印度乡村“爱筵” 中的地位逆转/254

谦卑和地位逆转的宗教/259

南非分离主义中的地位逆转/260

美拉尼西亚千禧年主义中的虚拟等级/262

地位逆转和虚拟等级体系的一些当代实例/264

谦卑的宗教及其来自社会高位的创始人/267

地位提升和逆转的一些问题/274

参考文献/279

索 引/286

附录 : 特纳的主要作品/298

译后记/300

精彩样章(一)

伊索玛仪式

我撰写本章的目的是探寻伊索玛仪式(Isoma)——恩登布人的一种仪式——的仪式象征的语义学,并从观察和解释资料中建构出这种象征主义的语义结构。这个任务的第一步,是详尽地观察恩登布人如何为他们自己所持有的象征做出解释。我的步骤是先从具体方面开始,然后渐渐转移到普遍的情况上去,一步步让读者深入了解我的论述。现在,我要仔细研究一种仪式,这一仪式我在三个场合见到过,而我也有相当数量的诠释性材料。我在此还要恳请读者的谅解,因为我将不得不使用一些恩登布部落的俗语词汇。我这样做是由于恩登布人对象征的解释依靠民众对词源的追溯。一个具体的象征意义往往——当然并非一定——是恩登布人从指定给它的名字之中演化出来的。而这个名字的意义可以追溯到某个原始词汇或词根(常常是动词)。众多学者已经指出,在其他班图族社区之中,这常常是一个虚构化追溯词源的过程:依靠发音的近似,而不是去寻找那个共同的源头所在。但无论怎样,对于当地人自己而言,它是对某一种仪式的“解释”的一部分,而我们在此试图要发掘的,是“恩登布人内部的观念”,是恩登布人自己如何看待他们自己的仪式的。

举行伊索玛仪式的原因

伊索玛仪式属于特定的一类仪式,恩登布人称呼这类仪式为“女人的仪式”或“生育的仪式”。而这类仪式本身还是另一类仪式“祖先灵魂或祖先阴影之仪式”的下属类别。在恩登布语言中,“仪式”一词叫作齐迪卡,它有另外一层含义,即“一项特殊的责任”或者“义务”。这是与一个理念分不开的,即每个人都有义务对祖先的阴影表示尊敬。因为,正如恩登布人所说:“生你养你的,难道不正是他们吗?”而我所提到的仪式,实际上正是因为他们(个人或集体)没有尽到这个义务才会举行的。按照恩登布人的说法,一个人,无论是因为他自己的缘故,还是因为被当成了一个亲属群体的代表被祖先阴影“抓住”,而他所遭受的不幸,也是与他的性别角色或社会角色相符的。对于一名妇女来说,她所遭受的“合宜”的不幸,是自己的生育能力受到干扰。在恩登布人的理想之中,一个与身边的同伴和睦相处、对逝去的亲属心存敬畏的女人就应该结婚生子,拥有“活力十足、人见人爱的孩子”(译自恩登布人的表达)。但是,如果一个女人生性爱吵架拌嘴,或是有一群爱吵架拌嘴的亲属,而且“肝中(我们会说‘心中’)忘记了她祖先(她逝去的母亲或外祖母或其他已经逝去的母系长辈)的阴影”,那么,她就有被受到冒犯的祖先阴影“扎起”生育能力的危险。

恩登布人生活在规模较小、流动性较大的村庄里,以母系一方来确定自己的血统归属,女性结婚后随丈夫居住。这样做的结果是女性成员——她们的孩子由她获得首要的世系关系和居住关系——会在丈夫所在的村庄度过她们的生育周期,而不是在母系亲属所在的村庄。恩登布人并没有特罗布里恩岛民那样的规矩。特罗布里恩也是母系社会,但在那里,遵循上述婚姻模式的妇女所生育的男孩,一到青春期就必须住到舅舅或其他母系亲属所在的村子中去。这个规矩的结果就是所有生养众多的家庭反而变成了暗中的战场,丈夫跟妻子的兄弟们和舅舅们争夺孩子同自己居住的权利。因为母亲和孩子之间的关系是无法割断的,这种居住权的争夺,无论是历时很长还是较短,最后总是以母亲随着孩子回到自己的母系亲属居住的村庄告终。我所得到的恩登布人离婚率数字表明,在有可靠的定量数据的中非母系社会里,部落居民的离婚率是最高的,而且每一个部落都有十分高的离婚率。由于妇女离婚后才可以回到母系亲属那里去——这样她们的孩子就更可以与这些亲属居住在一起。事实上,如果一个村庄的延续是通过女性来完成的,那么这种延续就意味着婚姻的终结。但是,如果一名妇女同她的丈夫和年幼的孩子住在一起,遵从“妻子应当取悦丈夫”的现行社会规范,就意味着没有遵从另一项同样有效的社会规范,即她应当让自己的孩子成为自己所属的母系村庄的成员。

有趣的是,母方的直系亲属的祖先阴影——她自己的母亲或外祖母——让这名妇女遭受了生育上的紊乱,导致了暂时的不孕。当这些不幸的人得到占卜之言,说她们被母系祖先的阴影抓到的时候,她们之中的大多数都与丈夫住在一起。对此,恩登布人会说,她们之所以被抓,是因为她们“忘记”了祖先阴影——所谓的祖先阴影不仅包括直系的远祖,还包括更近一些的母系长辈;而以她们为核心成员的村庄并非丈夫的村庄。包括伊索玛仪式在内的治疗仪式具有一项社会功能,那就是“促使他(她)们记起”那些祖先阴影,而那些阴影正是当地共同居住的母系家族的结构节点。恩登布人认为,祖先阴影给人带来的不孕是一个暂时的情况,只要举行合宜的仪式就能够除去它。当一名妇女记起了使她遭受此难的祖先阴影,即记起了自己应该首先忠于母系祖先,那么加在她生育能力上的枷锁就会被卸下,她可以回去与丈夫一同生活,但她需要时刻铭记,自己与孩子们是应当始终忠于母系祖先的。互相矛盾的社会规范所导致的危机,就这样在富有象征意义和内涵的仪式下化解了。

精彩样章(二)

序言(节选)

从1950年到1954年,特纳一直住在恩登布人中间,在此期间他参与了这些土著居民的日常生活,获得了许多一手资料,包括恩登布人以当地语言表达的社会行为、经济行为、政治行为以及宗教行为。根据这一经历,特纳发表了一系列的著作,其中以《仪式过程》最为著名。

特纳把内容丰富的民族志报告,与比较文化、比较文学的感受及效果,极具特色地融合在了一起,这使得在20世纪60年代中期,特纳的读者群体就已远远扩展到了人类学家这一范围之外。《仪式过程》一书,最早是在1966年作为罗彻斯特大学的系列讲座的讲稿写就的,出版于1969年。出版当时,社会正陷于秩序不稳、战事持久的大动荡,整个西方世界的学生都在质疑:面对这种情形,教育还有什么实际意义?特纳富于预见地提出他的观点,把简单社会中“野蛮人的头脑”中的逆反性因素,甚至有时是颠覆性因素与当时激烈又有趣的政治现象联系在一起,为讲授文化的教师提供了根据,使之能够解释自己的研究与当代学生所关注的问题之间是有关联的。

政治运动愈演愈烈,街道上随处可见。整整一代人沉迷于另类的生活方式,陶醉于公开选择将自己从社会中边缘化的做法。特纳对这一“非此亦非彼”的状态进行了讨论,这一讨论成为讲授与西方文明迥然不同的文化的方法,而在当时的美国,这一讨论是十分恰当与及时的。当时那一代人以对不同的生活方式的体验来达到教育的目的,而深切地经历其他文化这一做法,正符合当时这一潮流。

特纳还发展了阿诺德·范热内普所提出的分析框架。在范热内普的分析框架中,仪式的进程包括三个步骤。首先,与日常生活中的各种事物分离,这其中所涉及的是从门槛状态过渡到一个仪式的世界里,而这个世界脱离了日常的时间与空间概念。然后,模拟导致了分离危机的某些层面,在这一过程中,对日常生活结构的设定既受到阐明,又受到挑战(他把这些主题的重新出现称为“结构”与“反结构”)。最后,重新进入日常生活的世界。在这三个主题之中,对于特纳所持的评论与描述的目的来说,最为重要的是模拟阶段。因为在这一阶段,通过含有社会性颠覆和仪式性逆反的行为,日常生活规范受到了最为重要的对抗。

事实上,特纳在对边缘社会状态的分析中使用的一些术语被广泛使用,结果招致了那些恶意批评者的非难,说他是在混淆简单社会与复杂社会之间的重大区别。针对有些人所指出的,“阈限”与“交融”之类的概念过于笼统和抽象,特纳回应道,这些观点曾经帮助过许多民族志作者描述他们的观察所得。不仅如此,他们提出的那些术语和概念也使文学评论家、艺术史学家、哲学家以及社会历史学家对自己持有的材料中具有象征性的文化层面进行更为密切的关注。他还发展了一些关于其他场景的个案研究,而这些场景恰恰能够证明这些观点是有效的。特纳的追随者们也争先恐后地为他辩护,拿出了许多研究的佐证。通过纳入特纳式的文化视角,这些针对不同文化场景的研究获得了更大的解释力。

与其他著作相比,《仪式过程》可以被称为是确立了特纳跻身于人类学理论众多学术巨头之中的一部书。20世纪六七十年代的那些事件急切地盼望得到一个解释:既然无论哪一个对象人群都已经确定了身为一个共同体的意识,那么为什么他们彼此之间还会发生冲突?特纳的同事米哈伊·兹克申特米哈伊进行了一系列关于个人在游戏中的创造性状态的研究。基于这些研究,特纳在晚些时候把变化的存在状态描述为“流动体验”。在通过流动体验而获得交融的过程中,每一个参与仪式的人都会亲历一些即刻提升或逆转社会地位的行为,从而能够分享人类经验中无论是积极的还是消极的部分。这样,反结构的范畴也可被引入所有对抗性的行为之中,尤其是那些通过戴面具、改装扮、可预见的无序行为而为自己改头换面的做法。在特纳的诠释之中,以颠覆性力量为诱因的行为本身,就是文化的基石。因为在这些行为把世界搅得天翻地覆的过程中,产生了开放和改变的可能,而这种开放和改变的状态就是日后所称的“虚拟世界”。

特纳在发展自己的观点时,越来越深切地意识到,在达致交融的过程中,“经历分享”这一行为有着十分重要的意义。如果说20世纪60年代的政治运动对特纳的这一思想做出了回应,那么作为社会心理学式发展模式的一个组成部分,转而关注“被改变了的意识状态”就成为70年代起仪式研究中最具有吸引力的方面。

特纳的研究并没有在学术话语的边缘徘徊。与之相反,特纳将自己置于社会思想的伟大传统之内,认为自己是致力于推动文化研究工作的一代英美同行之中的一分子。对于特纳的同行而言,他的论题主要是针对前一时代里程碑式的研究:社会理论家埃米尔·涂尔干、马克斯·韦伯的著作以及英国结构功能主义民族志学者爱德华·埃文思普里查德和布洛尼斯拉夫·马林诺斯基的著作。但是最具重要意义的,是他对范热内普著作的解读。范热内普起初被文化科学的主流所遗忘,直到第二次世界大战后才被英国和美洲的一代学者发现,这个人写的小册子竟然与20世纪五六十年代众多人类学理论家的结构主义著作在精神上有着相通之处。

阿诺德·范热内普生前享誉甚少。他对文化现象的看法稍稍有别于埃米尔·涂尔干,而后者是当时法国社会科学界的泰斗。直到20世纪60年代,美国国内才把过渡仪式的全局系统样式归到范热内普的名下。在那十年当中,一些英国社会人类学家—尤其显眼的是罗德尼·尼达姆和维克多·特纳—在著作中把范热内普列在他们的学术谱系之中。在范热内普提出的提升仪式、成长仪式、治疗仪式、融合仪式和超越仪式的结构上具有相似性这一见解的基础上,特纳的任务一直是表现该系统是如何作为标志生命进程的方式,在共同生活工作的人们之间生效的。

在包括《仪式过程》在内的一系列研究中,特纳对仪式在一个具体群体中的地位进行了诠释,这个群体就是恩登布部落。范热内普及与他同时代的涂尔干和韦伯都曾经试图以一种超有机的方式来组织所有的文化行为,提出世界性的普遍化模式。而特纳是通过具体的田野资料来进行论证的。他以生动的描述揭开了一个位于撒哈拉沙漠以南的非洲信仰与行为系统的面纱,把读者带到了充满异国情调的族群(他就是在这一族群中开展了田野工作)中去,并以同时代西方理念的语言对自己的经历做了诠释。这本著作体现了特纳知识方面的兴趣所在。不仅如此,它一出版就被看作一本十分特别与奇怪的书,在很多方面都是如此。但是在知识界它还是占有一席之地的,因为它如此成功地把大陆理论与民族志报告的实践综合在了一起。

特纳吸收了范热内普的三步过程图式,这一分离/阈限/重合图式必须被进一步改进,以使在相对更为宽松和更加世俗化的社会里,人们可以随意地看到仪式。他区分了“阈限”和“近阈限”这两种不同的状态,前者是指在依靠仪式性分离才得以延续的群体中仪式的操作方式;后者是指开放的社会中特有的更为随意的行为类型。

20世纪六七十年代是全球学术界飞速扩张的时代。各种基金会通过十分显眼的研讨会和公共讨论进行活动,打出自己的知名度。刚刚成立的或是得到资助的大学也用这种方法使自己跻身于学术族谱之中。比如,罗彻斯特大学就通过建立并资助刘易斯·亨利·摩尔根讲座(特纳的论文就是在那里第一次得到发表),理直气壮地要求在学术界占有一席之地。

特纳并没有打算以公开露面的方式追求特别的名声。与之相反,他选择了些不甚出名的地方,以自己的名声为它提升知名度。在这些地方,互动交流的时间会长一些,所有的参与者都能够从彼此那里学到东西。他怀着喜悦的心情,全身心地投入这些高强度的活动。他在那些地方所结识的朋友恐怕对这些时刻记忆犹新,他在那里取得的成果要超过日后发表的会议成果。

特纳有着表演的爱好,在这些场合他会扮演一些角色。无论是扮演小丑、梦呓者还是圣哲,无论是扮演李尔王还是傻瓜,他都会吼叫、痴笑,把演技发挥得淋漓尽致。他还是一个怀疑论者,爱好神秘主义,在仪式导引者(他们可以在仪式性变革的重大经历里引领新手,却不会过分地专注于他们或自己)的神秘世界里,他最为游刃有余。他是一位出色的讲解者、活力十足的研讨会带领人和参与者,而且在生活的伟大短剧中充当着一位精力充沛、有时还具有“克里斯玛”魅力的演员。但对于与特纳私交很深的人而言,他们永远记得的是他那能激发别人深切关注的才干、富有深度的谈话,以及充满真诚的爱的人际关系。

- 人民大学出版社微店 (微信公众号认证)

- 人大出版社自营微店,正版人大出版社书籍直发,品质保证!

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺

- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...

![[初级]社会工作综合能力 2026年社会工作者职业资格考试指导教材](https://img01.yzcdn.cn/upload_files/2025/12/22/FmaPYieGhSSxoAdSmwxbbS22oKqm.png?imageView2/2/w/260/h/260/q/75/format/jpg)