商品详情

定价:78.0

ISBN:9787519794248

作者:张明楷编著

版次:1

内容提要:

本书为张明楷老师为清华大学法学院刑法学硕士班上课的课堂实录。张明楷老师作为德日刑法学理论的代表学者,有着深厚的理论功底,在课堂上引导学生准确、透彻、清晰地运用刑法理论和法条剖析案件。

张明楷老师于2023年春季在清华法学院承担了刑法专业硕士研究生的“刑法各论”课程,张老师在课前提出了十多个供学生选择的课题,要求学生全面收集我国司法实践中的真实判例,从判例中发现问题、总结经验、提炼规则,撰写出2万字左右的报告。前四次课由张老师讲授刑法适用的原则、方法与技巧,四周的讲授内容形成了本书的第一课,剩下的十一课由学生发表的主题报告、课堂提问和老师评述构成。每一节课由学生进行分析论述,再由张老师加入课堂交流,*后张老师再进行总结评析。

本书集中收录了张老师认为比较具有典型性和代表性的案例,如“二次碰撞交通肇事逃逸案件”“*劫罪与敲诈勒索罪的区分路径”“帮信罪的适用现状”等,都是实务和理论界普遍关心的问题,既有学术性和实用性,也具有较强的可读性,无论是对于法学专业的学生还是法律专业从业人员,都是难得的刑法学大师“公开课”。

作者简介:

张明楷,1959年生,湖北仙桃人。清华大学文科资深教授、谭兆讲席教授、博士生导师;出版个人专著30余部,在国内外发表学术论文400余篇。

目录:

目录

第一课刑法适用的观念、方法与技巧

一、基本观念

二、基本方法

三、基本技巧

第二课“二次碰撞”类交通肇事逃逸案件

一、学生报告

(一)引言

(二)“二次碰撞”类案件的司法实践现状

(三)对司法实践现状的成因分析

二、课堂交流

三、张明楷评述

第三课被害人跳车案件的归责问题

一、学生报告

(一)引言

(二)典型案例引入:货拉拉案件

(三)类案分析:基于互动型视角

二、课堂交流

三、张明楷评述

第四课与醉酒妇女发生性行为的强奸罪认定

一、学生报告

(一)引言

(二)酒后性行为的类型化关系归纳

(三)特殊场景下强奸罪的认定难题

(四)特殊场景下强奸罪的认定规则

(五)酒后性行为的类型化回应方案

二、课堂交流

三、张明楷评述

第五课性侵儿童犯罪之传统问题概述与新型问题初探

一、学生报告

(一)保护法益

(二)行为类型归纳

(三)网络视频上的行为与现实空间的行为的差异性

(四)*行为与猥亵行为的区别

二、课堂交流

三、张明楷评述

第六课政府工作人员行为触犯侵犯公民个人信息罪的案件

一、学生报告

(一)案例介绍

(二)问题研讨

二、课堂交流

三、张明楷评述

第七课高速公路逃费行为的定性

一、学生报告

(一)引言

(二)高速公路逃费行为性质的司法实践状况

(三)“偷逃型逃费”行为构成盗窃罪的展开

二、课堂交流

三、张明楷评述

第八课诈骗罪与盗窃罪的区分

一、学生报告

(一)引言

(二)有无“欺骗行为”是区分诈骗罪与盗窃罪的第一步

(三)诈骗罪中的“认识错误”

(四)诈骗罪中受骗人的处分行为与处分权限

(五)诈骗罪中处分人的“处分意识”

二、课堂交流

三、张明楷评述

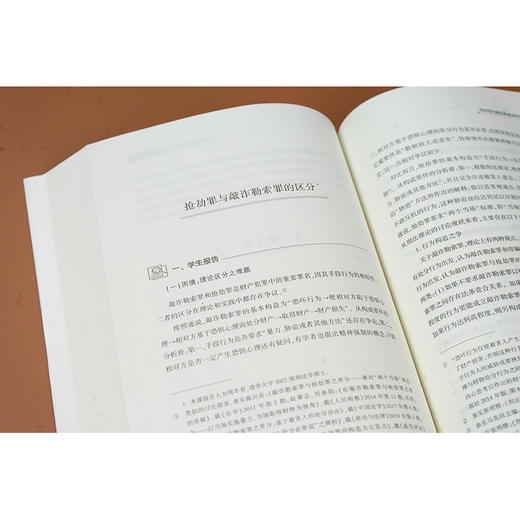

第九课*劫罪与敲诈勒索罪的区分

一、学生报告

(一)困境:理论区分之难题

(二)启发:实践做法之总结

(三)出路:既有理论之反思

二、课堂交流

三、张明楷评述

第十课从案例看伪造、变造国家机关公文、证件罪

一、学生报告

(一)引言

(二)伪造国家机关公文

(三)车牌是否属于国家机关证件

(四)身份证件类犯罪

二、课堂交流

三、张明楷评述

第十一课帮信罪的适用现状、原因分析及解释方向

一、学生报告

(一)概述:帮信罪案件数量的发展趋势及成因

(二)作为立法目的的政策性论述

(三)帮信罪的性质之争

(四)帮信罪的构成要件之解释与适用

(五)政策性论述过度适用的后果:打击重点的扩张与偏离

(六)帮信罪的解释方向

二、课堂交流

三、张明楷评述

第十二课受贿犯罪若干疑难问题

一、学生报告

(一)受贿罪的保护法益

(二)如何理解“利用职务上的便利”

(三)利用本人职权或者地位形成的便利条件

二、课堂交流

三、张明楷评述

在线试读:

说明

2023年春季,我在清华法学院承担了刑法专业硕士研究生的“刑法各论”课程。部分研究生在前一学期选修了其他老师为法律硕士开设的“刑法各论”,因课号相同不能再选修我的“刑法各论”课程;部分研究生在我第一节课宣布“撰写3万字以上的学术论文才能获得参加期末考试的资格”后,立即*课或者中途*课。*终选课的只有9名研究生(包括法学硕士与法律硕士),但未能选课和已经*课的部分研究生整个学期都在旁听我的“刑法各论”课程。

如何给研究生上课,是我一直感到棘手的问题。因为我总觉得,老师的多数观点都已体现在公开发表或者出版的论著中,完全没有讲授的必要,因而我常担心,听课的研究生会认为老师讲授的内容与其已发表的论著完全相同,了无新意。所以,我喜欢给本科生讲课,即使是站着讲;而不乐意给研究生讲课,*怕是坐着讲。其实,研究生并没有全部阅读老师的论著,即使阅读了也未必能够真正领会,但我还是没有兴趣讲授自己论著中的内容。再者,因受德国、日本法学教育的影响,我认为有必要给学生开设刑法演习课程。其一,演习课程可以促使研究生就某个专题发表看法;其二,选课的其他研究生可以对他人的看法提出质疑;其三,老师可以就研究生在课堂上的各种表现给予评价。与单纯的演讲课相比,演习课更能提高学生的写作水平与表达能力,尤其是能提高学生发现问题、解决问题的能力。不过,在刑法学演习的课堂上,有的学生不敢提问,因为担心暴露自己没有阅读老师论著的真相而被老师批评;有的学生不想提问,因为害怕自己提出的问题过于幼稚而被同学取笑;有的学生不愿提问,因为他们原本只打算轻轻松松地听听课;有的学生不能提问,因为脑子里实在没有可提的问题。老师如何激励学生提问成为一门大学问。我一直以为,研究刑法学,不仅应当“心中永远充满正义”,而且应该“大脑一直装满问题”。所谓研究,无非是发现问题和解决问题,而且要善于从通说中发现问题,敢于从定论中找出问题。对于研究生而言,没有问题还真是一个问题。据说,“不具有提问能力的人,将被人工智能淘汰”。这让我更加坚信,演习课对于研究生具有特别重要的意义。

我在课前提出了十多个供学生选择的课题,要求学生全面收集我国司法实践中的真实判例,从判例中发现问题、总结经验、提炼规则,撰写出2万字左右的报告。前四次课由我讲授刑法适用的原则、方法与技巧,四周的讲授内容形成了本书的第一课,剩下的十一课由学生发表的主题报告、课堂提问和老师评述构成。每次课的第一节由学生发表主题报告、第二节为课堂交流、第三节为老师评述。学生撰写的报告,也可谓学术论文,但由于时间有限,他们在课堂上只能报告主要内容。课堂交流环节,主要是学生提问、报告人回答,提问的学生不仅有选课的学生,还有旁听的学生。在一些情形下,我既会向报告人提问,也会替报告人回答。我的评述主要针对学生的报告内容。我在评述时也有学生提问,其中的部分提问与我的部分回答也会在注释中显现。

课程结束后,所有学生对自己的报告进行了修改与补充,对课堂交流的内容进行了整理与删减,我前四次课的讲授与每次课*后的评述,虽然是根据录音整理而成,但也作了不少删减。我对本书的全部内容进行了技术性修改。所谓技术性修改,是指没有修改学生的论文观点与我的讲授内容,也没有补充学生的论证与我的说理,只是删减了部分内容,修改了部分表述。总体而言,本书反映了当时的“刑法各论”课程演习的全貌。不可否认,本书存在形形色色的问题与林林总总的缺陷。例如,有的表述并不顺畅,有的论证比较勉强,有的观点难以成立,有的注释亦不规范。特别恳请读者谅解,非常期待读者指正!

张明楷

2024年4月6日于清华园

- 法律出版社旗舰店 (微信公众号认证)

- 阅读自由与正义的另一种可能

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺

- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...