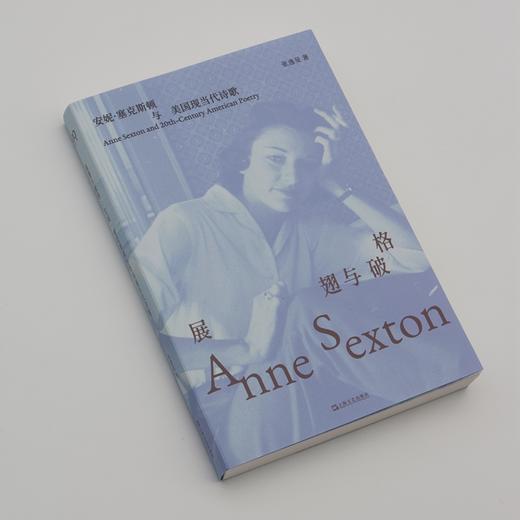

展翅与破格:安妮·塞克斯顿与美国现代诗歌 (诗人张逸旻的专题研究,勘探安妮?塞克斯顿在美国诗歌脉络里的抒情主体)(张逸旻)

| 运费: | ¥ 5.00-20.00 |

| 库存: | 7 件 |

商品详情

★ 国内唯一安妮塞克斯顿专题研究

★ 诗人张逸旻,以批评反哺文学的诗歌研究力作

安妮塞克斯顿(Anne Sexton,19281974)是美国自白派代表诗人,诗集《生或死》曾获1967年普利策诗歌奖。本书是青年批评家、诗人、译者,浙大文学院特聘研究员张逸旻对安妮塞克斯顿的专题研究。本书从抒情诗主体在美国现当代诗歌实践与诗学中的变化出发,围绕塞克斯顿诗作是否完全隶属自白派诗学逻辑的争议,结合诗人更频繁抛头露面、表演诗歌的新风尚,完整地呈现了塞克斯顿的诗歌面貌与诗学观。此外,本书也包括具体的诗歌细读批评,为安妮塞克斯顿的传世名作做出了新的解读。

浙江大学文学院特聘研究员,美国密歇根大学访问学者。研究方向为美国现当代诗歌、跨媒介诗学。出版译著有安妮塞克斯顿诗集《所有我亲爱的人》等。学术评论见《外国文学评论》《外国文学》《读书》《书城》《上海文化》等期刊。

引言 之所以是塞克斯顿

第一章 为诗上镜

一、文学名流与;上镜之机

二、个人化诗学:肖像摄制与身份重塑

三、家庭挽诗中的媒介意象

四、自我反观:摄影与写作的互鉴

第二章 诗之为诗

一、自传性:;研究自己的报告员

二、非自传性:面具与化身

三、诗之真与诗人之真

第三章 反常的诗性

一、精神病与私通:作为自我确证的反常性

二、萨满式誊写:摆脱语言的惯性之链

三、反作者一元:颠破自白诗写作的立足与范式

第四章 诗作为表演

一、《朗读》: 诗学观转型与读诗会时代

二、;向着声音敞开:摇滚乐与诗文本的声音性

三、读诗会:个人主义的文化共情

结语 从书页抵临现场

参考文献

【书摘与插画】2017年7月,我在底特律机场落地并驱车前往安娜堡,开始了在密歇根大学为期一年的访学生活。在古雅的密歇根剧院大堂举办的迎新会上,我初次结识了密大英语系的大部分教员和研究生。我的合作教授吉莉恩怀特尽管姗姗来迟,却适时地将我介绍给谈话小圆桌的;左邻右舍一位回归教职的诗人、一位自觉无药可救的编剧和一位颇具大将之风的女理论家正是在众人郑重其事的欣叹中,我第一次领受了;塞克斯顿汉语译者这一身份带来的虚荣与压力。有幸的是,《所有我亲爱的人》的译稿最终在这里完成,怀特除了帮助敲定十余处语言方面的疑难和困惑之外,还分享了她自己阅读塞克斯顿的愉悦与挑战,仿佛是借此向作为译者的我示以慰藉。

作为诗歌研究专家和塞克斯顿批评文献的重要贡献者,怀特对我的启迪自不待言。她的著作《抒情诗之耻》对美国二十世纪迄今的诗歌生态与批评范式提出了深刻的质疑。所谓;耻(shame),即指蒙羞抒情诗读来令人羞惭,被认为是;唯我主义(egotism)(因而是次级)的诗歌类别,这种观念往往在抒情诗的接受过程中产生,并回射而投附于作品本身,以至在各个时期形成了程度各异的反抒情诗(anti_lyric)立场。怀特认为,从二十世纪三十年代到九十年代末,这种可被称为;抒情诗之耻(lyric shame)的阅读情绪塑造了美国诗歌的美学样态,不仅牵制着诗人的创作,也决定了人们将何者视为一首成功的诗。

在分章历数不同诗人如何携带和回应;抒情诗之耻的复杂诗学实践中,怀特充分强调了一个世纪以来诗歌创作与批评意识的交缠相错;曾经将一首诗与其批评解读相互隔开的那个空间坍塌了,诗人的创作不仅包含着内化了的批评意识,且对参与批评建构有着一系列的自觉探索,因而这些诗歌作品绝非一个未经学术话语染指的空间。

怀特这些思想与讨论,对于本书研究的促动是双重的:一方面,怀特从她的视点出发,支撑着我(首先作为一名诗歌读者)在感官上的直觉,印证了我所试图名状的塞克斯顿诗学的悖谬性。这悖谬性是多面向的,但总是不断回落到两个焦点上,即诗体意义上自传与非自传的矛盾,以及文本织体上线性叙事与潜意识碎片的对立。对此,怀特虽未直面回应,但对诗人创作中的强烈自反性,我们的敏感是共有而相通的。此外,依赖她浸润其间的学养优势,怀特点化出当代美国诗学与其所属的英国批评母体之间的脉络性,这一点时常触发我回视西方十九世纪以来诗歌批评的多线性里程与诗歌批评相伴生的,实则是对批评的批评。而尽管我在本书中未能涉笔于比新批评派更为久远的批评话语,但我深知,涌动在新诗与新批评派对话背后的实则是近两个世纪以来英语诗评史的主题与经验。这并非夸大其词,启蒙主义之后才有了现代意义上的抒情诗(Lyric)概念,对这一概念的认知和解释存在于每一代诗人的意识中,也隐蔽在他们的创作中,以至于他们时常就是这些概念衍化过程的对象本身。正因如此,作为全书的结语部分,我将简略回顾英语抒情诗流变的几个重要场景与历史节点,希望由此分享本书遗留的一些问题,并尽可能地让塞克斯顿研究前景与背景中的一些未经说明的空间变为可见。

一八三三年,英国批评家密尔(John Stuart Mill)在《何谓诗歌》一文中对诗歌本质做出厘定,此文成为十九世纪英美抒情诗理论生成的重要环节。在文中,诗之为诗的标准以;独语(soliloquy)为核心得到阐扬,即要求诗人与读者双双达至独语的状态而对彼此漠然不认。密尔提出,;诗歌乃(诗人)独处时情感的自语自言,而一位理想读者是;无意中听取(overheard)了诗歌。 通过勾勒出一则双向回避的言说契约,密尔界定了抒情诗的独属范畴,也为诗歌与其他艺术的分野提供了形象化的参照。

众所周知,密尔诗论本源于浪漫主义的诗学信条。1800年,华兹华斯在著名的《抒情歌谣集》第二版序言中提出;诗歌是强烈情感的自然流露,由此揭开了文学批评观念的重要转向,即艾布拉姆斯称之为;表现说的批评倾向。一首诗的产生不再以模仿为目的,也不以教益为诉求,而是受驱于诗人展露个人情感的迫切渴望。;表现说强调了诗人的表达特权,承认诗歌是诗人心灵的外化及情感活动的总体体现。而在《抒情歌谣集》问世三十余年后的《何谓诗歌》中,密尔沿用了这一原则,将诗歌定义为;情感(feeling)的表露。如此,以叙事性为主导的史诗、政治诗、哲理诗、教谕诗乃至谣曲等诗体凡是含有模仿、思辨而非纯粹以情感表现为目的的作品都被视为诗歌的次级甚或反面。正如韦勒克(Rene Wellek)总结,密尔所认可的诗歌;非但不传播科学真理,甚至也不描绘客体或记叙事件。

这样一种对诗歌高等形式的预设,一方面规定了诗歌言说的主题,另一方面也造成了诗歌的自我闭环模式。密尔声称,诗歌与雄辩(eloquence)近似,两者的构成都是情感和激情;但区别在于;诗歌是独处时因沉思而产出的自然果实。雄辩则是与外界交互的结果。理想的抒情诗应竭尽所能地回避读者,这与浪漫主义将诗人与天才神祇相匹的乌托邦理念相吻合。然而,诗人成为审美优劣的决裁者和词语规范的制定者,却无法真正将读者在场的问题弃之不顾;即便像密尔这样将抒情诗奉为最高理想的人,也很清楚自己要求抒情诗漠视读者的做法是有破绽的。事实上,宣称;所有诗歌都具有独语性质的密尔仿佛预见了这一定论可能招致的反驳,便在文章后补充道:;印刷在热压纸上并于书店出售的诗歌,是一种盛装打扮并登上舞台后的独语。

如果说十九世纪的;独语概念仅仅是一种理想化的憧憬,那么,这一憧憬到了二十世纪却被不假思索地继承下来,成为英语诗歌批评规范与实践的真正索引。值得留意的是,此时抒情诗的自我闭环模式被识别为诗歌总体的写作范式,其概念逐渐异化,;抒情诗几乎成为;诗歌(Poetry)这一总称的别名。

一般认为,英美新批评派对上述发生难逃其责。成员构成复杂的新批评派固然在内部有着颇多分歧,且经历了不同时段的演化,但在诗学方面对;独语说的一脉相承却有目共睹。他们的扛鼎之作《理解诗歌》(1938)使得;脱离生平和传统文学史来推究一首诗变成了美国学院和大学文科教学的一个重要创新。可以想见,将作品;看成一个总体、一个完形、一个格式塔,一个整体的新批评派,较之密尔更甚地倾向于非历史化(ahistorical)的认知视点著名的《意图谬误》(1946)和《情感谬误》(1948)代表了这种倾向的极端化。

众所周知,新批评派倡导文本细读法,而将此法施用于一首诗的前提便是承认诗人与诗歌言说者(speaker)的分立。新批评派反复训诫读者,诗中发出声音的是言说者,而非诗人本尊。正如;细读这一术语的发明者布劳尔(Reuben Brower)的著名喻示:;我们在抒情诗中听到的声音,无论多么真切,都不会出自济慈或莎士比亚本人之口。如是,密尔诗论中的;独语理想被推衍为诗人声音的;真空化(或曰;中介化诗人与读者之间的听觉连通被言说者这一中介切断)。读者对文本声音的关注由此从诗人身上退离,转而投聚于言说者;或者说,读者听取诗人声音的共时性被取消在新批评派的理念变体中,深掩于言说者面具之下的诗人是一个被抽空乃至噤声的幽魂。可以想见,;言说者模式的确立,即对言说者语音、语调的辨认带动了阐释技法的不断进阶,使得诗歌阅读被精细化为一套便于操作和传授的规范流程。但是,对读者而言,诗歌文本的生产者变得抽象和绝对化了,诗歌成了某种受技法提纯的物理对象。不仅如此,由于诗人的直接声音被取消,诗歌审美的书面化势必成为唯一的主导,这种视觉对其他感官(尤其是听觉)的绝对凌驾,经由美国高校课堂的学制化训练,成了最为典型的文学批评与学术阅读方式。

正如《抒情诗理论读本》的编者杰克逊(Virginia Jackson)与普林斯(Yopie Prins)二人断言:;更准确地说来,抒情诗是现代文学批评从十九世纪取用并加以发明的一项伟绩。十九世纪的;独语论,在二十世纪被;发明为由超验性主体建立的一种话语方式。这种话语方式是非历史的、脱离语境且自我专注的,因其背对观众的特权而向着任一说话。这一诗歌的普适性叙事固然不能归结于密尔一位学者或新批评单个流派,但确实在他们的构成与序列关系中获得凸显。。。。。。

- 新华一城书集 (微信公众号认证)

- 上海新华书店官方微信书店

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺

- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...

![普通高中教科书 历史 选择性必修3 文化交流与传播[1版3次]](https://img01.yzcdn.cn/upload_files/2022/09/05/FnDr0EIQVvE3HSyPi7B7aWiNDLiA.jpg?imageView2/2/w/260/h/260/q/75/format/jpg)