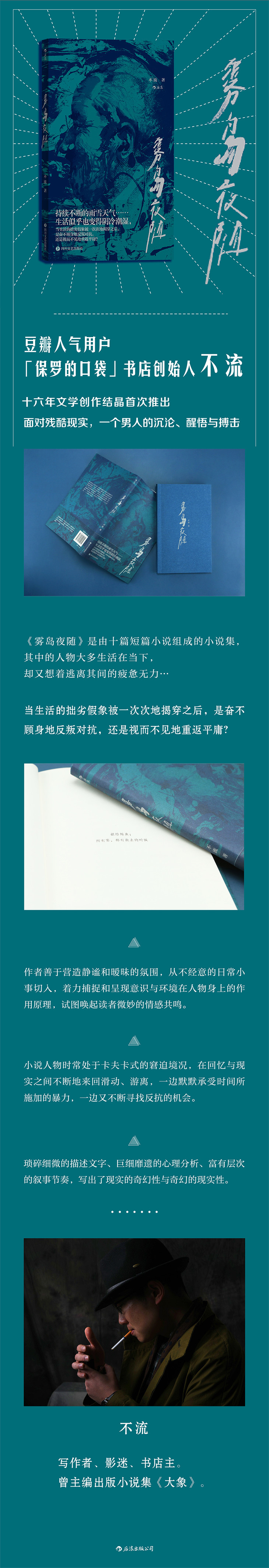

雾岛夜随(保罗的口袋书店创始人短篇小说 十六年文学创作结晶 面对残酷现实,一个男人的沉沦、醒悟与搏击)

| 运费: | ¥ 0.00-20.00 |

商品详情

著 者:不流

字 数:100千

书 号:978-7-5411-5531-4

页 数:176

出 版:四川文艺出版社 后浪出版公司

印 张:5.5

尺 寸:130毫米×210毫米

开 本:1/32

版 次:2020年1月第1版

装 帧:平装

印 次:2020年1月第1次印刷

定 价:36.00元

正文用纸:75g书纸

编辑推荐

![]() 青年作者不流,写作十六年,首度正式出版小说集《雾岛夜随》。

青年作者不流,写作十六年,首度正式出版小说集《雾岛夜随》。

![]() 小说人物时常处于卡夫卡式的窘迫境况,在回忆与现实之间不断地来回滑动、游离,一边默默承受时间所施加的暴力,一边又不断寻找反抗的机会。

小说人物时常处于卡夫卡式的窘迫境况,在回忆与现实之间不断地来回滑动、游离,一边默默承受时间所施加的暴力,一边又不断寻找反抗的机会。

![]() 琐碎细微的描述文字、巨细靡遗的心理分析、富有层次的叙事节奏,写出了现实的奇幻性与奇幻的现实性。

琐碎细微的描述文字、巨细靡遗的心理分析、富有层次的叙事节奏,写出了现实的奇幻性与奇幻的现实性。

![]() 作者善于营造静谧和暧昧的氛围,从不经意的日常小事切入,着力捕捉和呈现意识与环境在人物身上的作用原理,试图唤起读者微妙的情感共鸣。

作者善于营造静谧和暧昧的氛围,从不经意的日常小事切入,着力捕捉和呈现意识与环境在人物身上的作用原理,试图唤起读者微妙的情感共鸣。

著者简介

不流,写作者、影迷、书店主。曾主编出版小说集《大象》。

内容简介

《雾岛夜随》是由十篇短篇小说组成的小说集,其中的人物大多生活在当下,却又想着逃离其间的疲惫无力:因偷窃而陷入一系列窘迫处境的懵懂少年;回忆青春热血、渴望勇气的中年男子;以暴力美学来抵抗虚伪与庸俗的童年伙伴 ;被两位女友共同驱逐而无处可归的多情男人;在漫长雪灾中经历各种离奇事件的酒店工作人员……

当生活的拙劣假象被一次次地揭穿之后,是奋不顾身地反叛对抗,还是视而不见地重返平庸?

正文赏读

奶油爆炸主义

在微信群“不过年主义”组织的除夕夜聚会活动上,我认出了邦松,这要比“奶油爆炸主义”本身更让人吃惊。接下来,我将尽我所能向您解释这种震惊的来龙去脉。

首先,容我介绍一下“不过年主义”。我是四年前加入这个群的,那时候,我和大多数同龄人一样,对于回家过年这件事,感到忧心而困惑,甚至可以直言不讳地说,已经上升到厌恶和惊恐的程度。我总结这种感觉最主要的三个缘由,想必大家会点头称是:第一,年夜饭几乎等同于长辈的催婚、说教大会,这是一场持续多年的意志之战,老生常谈的道德谴责,不留情面的人身攻击,长吁短叹的价值否定,让人仿佛重回学生时代,而我们小时候以为只要长大就能摆脱这种处境的想法被无情地证明只是空想而已;第二,与家人相处堪比突然置身于语言不通的外星人世界,家族轶闻、春节晚会、麻将桌、来路不明的能闹翻天的可怕孩子等等,无一不等于异世界的恐怖经历;第三,拜年,这种一年一度的社交形式主义的尴尬,我想就无须多说了吧。

那时候,我认识众多虽然算不上志同道合,但毕竟同病相怜的朋友,我们具有让长辈头疼不已的性格病症,它仿佛普遍成一代人的问题,他们通过辨识和忧心这种普遍的性格病,而追忆他们那一代的青年时光,他们将问题归结于富裕——他们经过苦难和奋斗而创造的富裕——他们认为,我们是因为没有经过贫穷、饥饿、匮乏、生存危机的磨炼,在宠爱和无虑中成长起来,缺失了对于家庭、家人的爱,因而,每回摇头哀叹的追忆,往往在对艰苦生活的甜蜜咂摸中达到高潮,也达到对我们这代人否定的高潮,他们感到年轻人不仅是不懂得家庭之爱(构建在信赖、依靠、无私、共渡磨难之上),更是完全不懂得爱本身,所以会不忠,会对离婚无所谓。“等他们有了孩子,就懂了。”他们说着,点头称是地沉浸到想象中去。颙牙牙就是他们口中和我一样的年轻病人之一。正是她,把我拉进“不过年主义”微信群的。我加入的时候,这个群有一百多人(今年已经开到五号群了),“不过年主义”的创始人是谁,好像一直也没有人说得清楚,颙牙牙也不知道,不过,大家似乎对此也毫不在意。“不过年主义”平日的交流很少,一般来说,一两个星期也没人说话,只是偶尔有人发点订餐 App或者中国移动的红包或流量链接,或者一些搞笑段子和插科打诨抖机灵的表情,但每到过年前一个月左右,就会忽然变成活跃度最高的群,因为那个时候,是每年除夕群友线下聚会的发起时段。

去年也是快过年的时候,和颙牙牙约会,我们聊起这件事(那时候我还没有参加过聚会,大多数人和我一样,虽然很热情地投入聚会主题的讨论中,但真正报名参与并最终成行的人是很少的)。我们在一家日式烤肉店对坐着,她的轻度抑郁症复发了,这是我们约会的直接原因。我们吃得差不多了,她状态似乎好起来,这从她开始能用些许玩笑来消解烦恼和自嘲便可以看出来,我给我们又各倒了一杯清酒,聊起了过年的话题。

我说:“你过年在哪儿过?”

“噢!对了,你不说我都忘了,群里的聚会你报名了吗?”

“什么聚会?”我一忽儿没有反应过来。

“不过年的群啊!我报名了!”

“噢!那个啊。聚会定了吗?前几天看到讨论,但这两天没关注,不知道结果。”

“定了,两个主题,一个是‘酒徒夜行军’,一个是‘机光晚会’。我报了机光的。”

“激光晚会?怎么玩?每人拿个激光笔在空气里画圈圈吗?”

“哈哈,不是啊,是手机的机,说是不开灯,都要调到飞行模式,要把手机在墙脚放一排,开手电筒,等最后一个手机没电了,晚会结束。”

“开那么久,估计手机都烧坏了吧。”

“不知道,烧坏了正好换新机呀,管他呢,反正我想换手机了。”

“那夜行军是怎么玩的?”

“要自带背包、自带酒,夜里去爬西山。我觉得太冷了吧?”

“嗯,要是下雪估计就泡汤了吧。”

“你也报名吧,我们一起去玩。你不是也不想回家过年吗?”

“稍等,我查一下天气。”我查了一下天气,除夕恰好预告有雪。我设想在一个房子里、在惨白的光线里和一群陌生人相处,实际上也是一种尴尬。社交恐惧不光是对熟人的,也是对陌生人的。第一次进“不过年主义”不久,在看到他们讨论方案时,我意识到一种吊诡的氛围:两种不过年主义者共处的尴尬大致以发言和沉默两种状态标记了出来。发言者中又包含两种:热衷于社交的和仅仅只是发牢骚的(后者言辞出格、态度决绝,但最终还是会回家一边过年一边继续发牢骚并宣誓那是最后一次了),真正的沉默者最后也不会选择参与活动,我便是这一种,即便以各种理由避免了回家,也只是单独待在自己的屋子里睡懒觉、订外卖、看电影、翻书、上网,并且那一天绝不在社交平台发动态,不想要任何人关注到自己。但不得不面对难抑的、时时突袭的寂寞感,尤其在连片的爆竹声此起彼伏的时刻,先是对噪声的应激性厌恶,接着,在等待噪声平息的过程里,被落寞吞噬。如若节日的本意便是快乐,为何它已变成了让我不快乐的原因?那么属于自己的快乐节日是什么呢?寂然独处并没有预想的乐趣,不严谨的预想只是屈从于逃避不合适的喧嚣的产物而已。厌烦过年,所厌烦的,显然是其形式而已,没有人会厌烦假期,我们往往简单地把假期等同于节日,但是细想便知,节日是为了庆祝某一人、某一事或某一意味,而假期,是指获得从不愿做的事务、不愿履行的责任中解脱出来的机会。这么一想,过年原来是投入一种责任中,而非相反的解脱,所以,过年是家族长者的节日,因为他们张罗出他们所擅长和乐意为之的年饭,便可获得与晚辈共处并宣扬其价值观和存在感的乐趣(教育的乐趣)。那么,周末才算是正宗的假期吧,虽然它过于短暂,但它意味着我能与喜欢的朋友相处,例如此刻与牙牙。思及此,我意识到这一回,避世独处也像春节一样让我厌倦。而坐在颙牙牙的对面,能与她独聊饮酒才是快乐的,才是我的节日——她的抑郁,我的节日(她大约只在抑郁时会找我聊天、与我见面,所以,我希望她更多抑郁起来,我希望能继续疗治她下去)。于是我便通过关注雪天的预告而间接关注着颙牙牙,我设想在雪落西山的深夜,我控制出合适的步幅节奏,依仗着酒能供给的勇气,将我和她从致密的爬山队伍里疏离出来,毫无疑问,路灯照耀下的落雪将是美的,面对黑暗和寒冷,我们将是各自孤独的,那么,除了抑郁的缘由之外,我们也可以获得相处的寂境,我甚至已经确信,那一刻我可以获得表白的动机和力气,这件事,从认识她起,便一直是需要完成的。于是我提议,我正好有一瓶好喝的桃红起泡(她说她没喝过),我也很久没有爬过西山了(她说她也是),我好几年没见过正宗的雪了(她自然也是),而且爬起山来人是不会觉得冷的(她说是的,说不定会热得脱掉羽绒服)。我提议,既然这么多理由,我们不如一起参加夜行军吧?

“好啊,那就说定了。”

“说定了,清酒为证。”我们便高兴地喝光了清酒。

请您稍许耐心,接下来,我就要说到邦松的事了,以及他是如何让人感到吃惊的。但在那之前,我还需要交代一些背景。

“酒徒夜行军”便是我第一次参加的“不过年主义”除夕夜活动。那日早晨,是让人失望的晴天,不过中午时,云便多了起来,傍晚开始落雨,而雪始终不降。九点半出门,打不到车,空无的马路从未显得如此寂寥、如此末日感,天气冷得超出预想,让我起了犹豫,闪过退却的心思,好在只是一闪而过。群里已经有人以各样理由退出,例如打不到车,例如临时有事,例如忽然生病,等等,原本确定参加的是三十四人,去除退出的,到九点钟开始各自陆续出发时,还剩十九人。集合时间是十点十五分,直到九点五十,我才坐上一辆黑车,绕路接颙牙牙,开价两百元,我同意了,只想不要迟到。我坐在后排,车在宽敞通畅的马路上奔驰,在红绿灯的打断下急停疾走,很快,空腹、震荡、过于充足的暖气、窗外极为陌生的模糊的街景交错洗刷我,让我晕起车来。我已经很久没有晕车了,也很久未曾打量过夜间的城市了,因为平日里永久密流的人群、遍地发生的拥堵、随处在建的路段、常见雾霾中堆积的人造光,如同一首整日整夜不休的喧嚣四重奏,早已让城市没有了可看的夜景。但在此刻穿行其间,我在眩晕和反胃感中努力集中精神和目光,去看着速滑的窗外景象。我发现那喧嚣市声隐匿无踪,细雨如同浇灌在盆栽植物上的水洒一样,耐心、细致地清洗绿叶上的室内灰尘,每一条街道是一线逐渐干净起来的叶脉,四重噪声退隐倒是显露出壮观的冷清和宁静,就如一旦蚂蚁不在,蚁冢便显露出辉煌。大约十五分钟,便到了颙牙牙的楼下,自我出门至此刻,她并没有一个消息过来,我也没有一个过去,于我而言,这是在回避面对她临阵取消的风险,不知于她意味着什么,我未往下细想,只在停车时急忙冲出车门,站在路边弯腰干呕,车内包裹我的暖气瞬息间已经被寒冷湮灭,我只好浸泡在湿寒中处理着狼狈,甚至没有精力与她联系,而她也果不其然地并未等在路边。我总算直起腰来,环顾四周,眼镜很快被雨雾蒙蔽,我摘下它,掏出手机,给她打电话,无法接通。越来越多的这种时候,这种预期中的坏事确然发生的时候,让我如今已渐渐具备了抵抗仓皇的能力,我只发出苦笑,钻回车里,让司机继续前行。我自己从座椅上拿起起泡酒,在发动机的震荡中撕掉锡纸,拧开铁丝,扳动压紧瓶塞的铁箍,砰,清脆一声,酒沫涌出来,顺着瓶壁和手背漫下去滴在腿上,我举起酒瓶,让液体挤过泡沫灌进口中,放下酒瓶,再笑一次。我并不喜欢喝酒,依赖它主要是因为,它是一个消解尴尬的工具(无论是在人群中的尴尬还是独处时的尴尬,当我们无话可说的时候,我们可以说来喝一杯,当我自己心绪不宁的时候,我会来一杯,无非用一种体外的东西来干预精神,转移注意力),比如这样一种尴尬:当我们处在节日之中,却毫无快意,便用酒来伪装出快意。

抵达集合处时(西山脚下的烈士陵园大门口),我已晚了三分钟,他们已经到齐了吧,我拎着酒瓶穿过雨仓忙加入进去,嘀咕着自己的抱歉,站到了人群的外缘。我们处在大门口的小广场上,距离最近的路灯大约是可能达到的不至于黑暗的最远距离,昏暗的光线下,那人继续刚才被我打断的演说(以一种矮小细瘦者本不可能拥有的浑浊而又尖利的嗓音):

“但是,就像我刚才说的,没有人要反抗什么,他们固守的可怜的保守主义根本不值得反抗。我们不回家!我们即便是残废,我们也是残废的自己!不行,我们不做被动的残废,我们不是聋子!我们的内心在说话,我们脑中的耳朵仍然敞开着!谁也没有资格规定我们必须做什么,让那些遗老——你们每一个所谓的家族,让你们本能地感到厌恶的家族中都盘踞着这样的遗老——让他们抱着他们过时的观念过自己的节日去吧!让他们围绕着麻将桌吞云吐雾去吧!让他们对着电视机自嗨去吧!让他们好为人师的积习凉快去吧!我们是传统的厌食者!我们是不过年主义!我们是酒徒夜行军!”

我跟着他们欢呼起来,这欢呼并非兴奋的,而是典型的集体无意识。对于我自己来说,我只是需要欢呼的动作,我需要的是通过这个欢呼所牵扯出的亢奋来消弭掉我自己的忧愁,因为我根本不关心所谓的遗老和所谓的不过年主义,我有自己的方法去听到内心的声音,我当然不是一个麻木的聋子,我反而是敏感者、忧伤者,世界过于庞杂,我的心力疲于感受自己的失望,而无暇关心世界是不是谎言的织体,我只是无法遏制自己的失望,我从来不缺乏失望感,而此刻,是失望之海无尽浪潮中的最新也最平凡的一浪在扑打我:颙牙牙的又一次爽约。所以我卖力嘶吼着,将声音吐出体外,与将酒精引入体内一样,是在分散精神,降解我情感内部的由失望构成的尴尬,我理解了聚会要求带酒的意义,虽然我不喜欢喝酒,但此刻想成为酒徒,仿佛我的确是演说者的狂热信徒一样,我吼着:不过年主义万岁!酒徒夜行军万岁!

在这出离的、爽快的嘶吼中,有人拉了拉我的胳膊,我惊讶地带着犹豫的尾音转头去看,竟然是颙牙牙,认出她的时刻,温柔便迅疾地重新占据了我。我止住了嘶吼,试图以温和的语气和她打招呼:“我还以为你不来了!”但是没能说完这一句,嘶哑的嗓子泄露出不恰当的咳嗽,糟糕的不在于咳嗽的难受感,而是它不合时宜地破坏了狂热的氛围,呐喊渐渐凌乱、犹豫并停息下来,我感到有人嫌恶地回头看着我,我无法抬头回应那样的目光,嘀咕着抱歉抱歉不好意思,起步往人群外面走了一点,颙牙牙跟了过来,拍着我弯腰而拱起的背:“你怎么啦?没事吧?”

“我没事,咳、咳,嗯,我没事,我还以为你不来了。”

“我手机充不上电了,怕耽误你时间,就自己打车过来了。”

“嗯,没事没事,你来了就好。对了,我刚才忍不住已经喝了一点,你不介意吧?我忘了带杯子。”

“不介意啊,我尝一口看看有多好喝。”

“好,给你。”

她擦了一下嘴巴,露出好看的微笑:“是甜的,真的挺好喝的。”

“嗯,比清酒好吧。”

“好了,我们走吧,他们开始了。”

他们开始了,演说者已经消失在陵园东侧的林荫道里,参与者们陆续跟随着,沉默着往黑暗的西山里行进。我才意识到,雨已经停了。“雨停了。”我说。

“是啊,我们走吧。”

我们跟在队伍的末尾,也往西山里去。

“你以前参加过这种活动的吧?没听你说过。”走在清冷山路中,我问她。

“前年参加过一次,你没问我啊,我没想到说。”

“那你说说。我是第一次参加,没什么经验。”

“经验不重要啊,每年都不一样。我参加那次很简单,是去吃火锅。”

“哦,好吃吗?”

“哈哈,你说什么啊,火锅不就那样吗?不过那次不是在火锅店,我和他们偷偷翻栏杆,去三十八中的操场吃的,还挺好玩的。”

“哦,人多吗,那次?”

“挺多的,有五十多个吧。”

“嗯。”

爬一段阶梯时,路灯的间距已经过大,我打开手机电筒,让她走在前面。我灌了一口酒,递给她,她停下来,也喝了一口,把酒瓶还给我,我们继续往上走。我问:“对了,你认识那个演说的人吗?他是组织者吧。”

“应该是的,微信里好像叫 B1993S,没有聊过,但是去年好像也是他组织的活动。”

“嗯, B1993S,估计是个九零后吧,说话还挺有煽动力的。”

“是的,去年那个活动,好像挺疯的,不过我也是听说的,没有参加。”

“去年是什么主题?”

“好像是,嗯,叫‘烟花新美学主义’还是‘烟花新美妙主义’之类的,是去新大郢水库潜水,然后在水面上放烟花。我觉得好冷啊,就没去了。”

“他好像很喜欢用‘主义’这个词,和这个‘夜行军’还挺一致的。不知道他本职做什么。有点怪怪的感觉。”

“听说是搞武器制造的,听起来挺酷的吧。”

“武器制造?不是吧,这么超现实。”

“是的,群里看到有人说过,好像是做炮弹,在十六所,我忘了。”

“平时肯定很压抑,才会这么反叛吧。”

“有点怪怪的,他平时在群里说话也怪里怪气,话中有话的感觉。”

“你经常关注那个群啊?我都没怎么看过,所以对他没什么印象。他身材很单薄,做事倒挺利索。”

“对了,他好像是个瘸子。”

“哦?瘸子吗?”

“是的,刚才你还没到的时候,我注意到的,他走路一瘸一拐的。”

“嗯,看来身残志坚啊!”

半个小时之后,西山之行差不多行进三分之一了,我和颙牙牙已经远远落在队伍的最后。我们以一种默契保持着缓慢的速度。酒也喝了差不多三分之一。走到一段平缓的盘山公路时,路灯的分布正常起来,路面被映照出一圈圈湿漉漉因而刺眼的光斑,我们都热了,颙牙牙拉开雨衣和羽绒服的拉链,我提议她摘下帽子,我将它毛毡面上沾附的水珠掸落,重新给她戴上。她低头让我戴帽子的时刻,是我们那一晚距离最近的一刻,近到她精巧的鼻息已经撞击在我的脖颈上,然而时间太短了,我来不及鼓足勇气说出想说的话(我说出的竟然是愚蠢的“你不回家过年,你爸妈不找你麻烦吗?”这样的话),然而时间也太长了,我只能沉没在涌动不息的紧张中,紧张是痛苦的一种(我也竟然同时说出愚蠢的“真希望你经常抑郁”这样的话来),而怯懦是一种逃避,我肯定是被那种无论和她距离多近却感到“我们不同”所产生的自卑感扰乱而变得愚蠢的(也许自卑本就是愚蠢的一种)。在时间感紊乱的记忆中,我分不清那两句蠢话是如何同时说出的,也可能我只说出了其中一句,但不管是哪一句,已经没有什么区别了,因为颙牙牙只是笑了笑,没有回答我,我们继续往前走去,话题便陡降到诸如“你还贴对联吗?”“你放假多久?”“过年准备去哪儿玩?”之类的俗常之中……

抱歉,我想我得重申一下,虽然上面的陈述仍然没有直接涉及邦松,但请您务必相信我最后一次,这些内容的的确确与邦松是有关的。请相信,我当然是想阐述清楚我认出邦松那一刻时感到的震惊,但是那种震惊是来自于一种由我本来看不见、注意不到的往日的细节所铺垫出来的氛围,脱离了过去,那一刻便不存在什么让人震惊的意义了,接下来,我要讲述的内容,将尽可能快一点地抵达那一刻,请您再保持最后一点耐心——

“酒徒夜行军”活动,留在我记忆中的最后一个特别画面,是山顶上的那一场爆炸。那时,我和颙牙牙已经在西山的夜路中走了快一个小时。西山并不是大山,对于我们所在的城市来说,西山是唯一的山。它是一座海拔两百多米的小山,坐落在城市的西边,这座山放在任何一片正宗的山地中都是毫不起眼的,但是因为处在我们那座平凡的平坦城市的边缘,对于我们来说,就显得非常突出了。在我十三年前刚来到城市定居的那段时间里,每个周末,我都会去爬一趟西山。我常常是和表兄弟或者中学同学一起爬的。爬上西山,对我们来说,意味着一种城市人的积极生活的态度,意味着运动,向上的、登高的、有目标的行为,仿佛我们通过爬山,就可以成为心态健全的城市人,尤其当我们抵达山顶的平台上,买一支冰淇淋或者一瓶矿泉水,抽着烟和其他周末登山的城市人以相同的高度、视角去俯瞰城市的时候,我们感到我们也很了解山下的那些道路、建筑、绿化、车流、信号灯,换言之,我们也了解这座城市,仿佛我们也已经在其中生活很久了。但是十三年后,当我真的在这里生活得挺久了之后,我早已不再去爬西山,我已经拥有了别的方式去确认我的存在,比如朋友、工作的公司,比如常去的酒吧或者咖啡馆、书店、商场、公园等等,我已经不太在乎生活是否需要健康、需要登高、需要运动,因为我感到我在生活中已经长出了自己的与此地相关的记忆和情感,从这个角度来说,我已经属于这个城市了。如今,我更享受自己生活,行走于某一条街道的时候,正在被某双渴求融入这里的陌生、新鲜、年轻的眼睛从西山上观看到这样的想象。而那些当年和我一起爬西山的人,也如西山一样,渐渐淡出彼此的生活范围,我们一两年都不会再聚一次,偶尔有人心血来潮在群里发起聚会,也由于各种生活俗常的理由而作罢,但真正不再聚会的理由,却在于,我们对于对方来说,已经不再是困惑时代、陌生时代所需要的同盟者了,我们从自己逐渐努力建立起的新的同盟者或作为同盟者身份本身的生活方式那里,获得了信心,不对,算不上是信心,更应该说只是一种看上去虽然艰难但好歹安全、容易起来了的习惯。举例来说,我们中的大多数都已经有了婚姻和孩子(像我这样仍然犹豫着、单身着的人不超过两三个),孩子无疑是坚固的、巨大的习惯,这些孩子已经拥有了和我们不一样的出生地、生活质量和教育机会,我们来到城市并努力在这里生活下来的疲惫感、无力感、失望感、不安感,将是他们所不会有的,当有一天他们也变成了意气风发的年轻人,我们这些人,可能也会和我们的父母一样,哀叹他们在安逸生活里失去了爱的能力,这种哀叹,说到底,并不是真的在关心他们是不是有能力去爱别人,而是惧怕他们不爱我们,不爱我们的爱对我们而言有什么值得关心的呢?我们也会成为盘踞在他们头上的可恶的遗老。有时候,我不得不反问自己,对于颙牙牙的喜爱到底是什么原因呢?虽然不愿意承认,但可能很重要的原因——除了她的确很美外——是,她因为生长于城市而具有的我想学会却很难学会的优雅,那种教养,那种温柔,那种轻声细语,那种克制的微笑,那种一看便比我更属于这里的呼吸,那种即便和我同时站在西山顶上、喝同一种饮料时的不同之处,如果我最终能够融入这里,那一定是和颙牙牙这样的女孩在一起,所以,当我和颙牙牙一同在寒冷的夜晚攀登西山,而雪终于开始降落的那一刻,我和她拥有的喜悦是不尽相同的。她喜悦于西山的又一场如期美妙的雪,我喜悦于那是我和她共历的第一场雪。

又一场和第一场,这就是区别。

我们为了雪而停下来,我把酒瓶递给她,她拿着,并没有喝,她的眼睛没有离开路灯光幕映衬的雪片,我点起烟,注视着雪幕映衬的她的身形。就在这时,爆炸发生了。如同冬雷忽现,在寂静的夜晚让山体发出颤抖,我们吃惊地共同抬起吓低的目光去看山顶,火光穿过层层叠印的脱尽树叶的枝杈,勾勒出山顶平台上那道每个人都很熟悉的栏杆的形状,一群欢呼的身影围着火光跳舞,我们冷静下来,认出了那是我们的队友。我拿出手机,打开微信,“不过年主义”群里,他们张贴出一幅幅背着火光的自拍照……

当然,除了响声,爆炸被控制在安全的范围里,这种谨慎是必需的,只要宣泄不危及公共安全,第二次宣泄就有可能达成。

我和颙牙牙感到没有再上山的必要,便开始往山下走去。最终,我们并没有喝完那瓶起泡酒。在山脚,我给她打到车,然后各自回家,之后的一年里,仍如往常一样,她三次轻度抑郁复发,我们便见面了三次。“不过年主义”微信群陷入以往的沉寂,直到这一次,随着春节临近,再次活跃起来。

这一次的主题,仍然是 B1993S发起的,当然,别的群也在发起别的主题活动,但我所在的一号群,无疑是最引人关注的。 B1993S以他独特的、可以说颇有魅力和胆识的方式,再次从众多提议中脱颖而出,这一次,他提出的主题是“奶油爆炸主义”。仍然是他一贯的风格,但这一次不在户外,而在他自己的家里。

有过几次成功的策划,以及参与过的人对他的期待、痴迷和津津乐道,使得这一次策划活动的报名人数超过了七十人。

- 后浪图书旗舰店 (微信公众号认证)

- 后浪出版公司官方微店

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺

- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...