商品详情

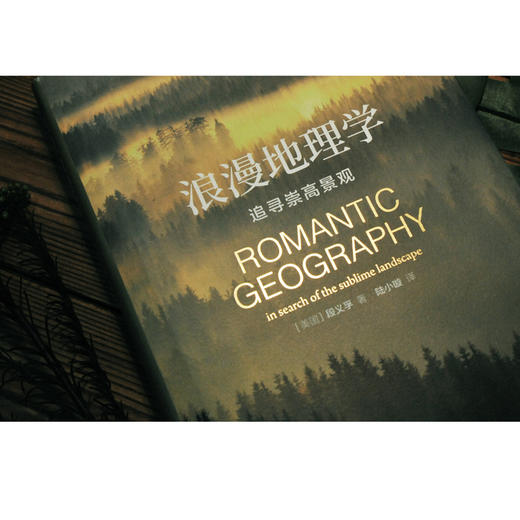

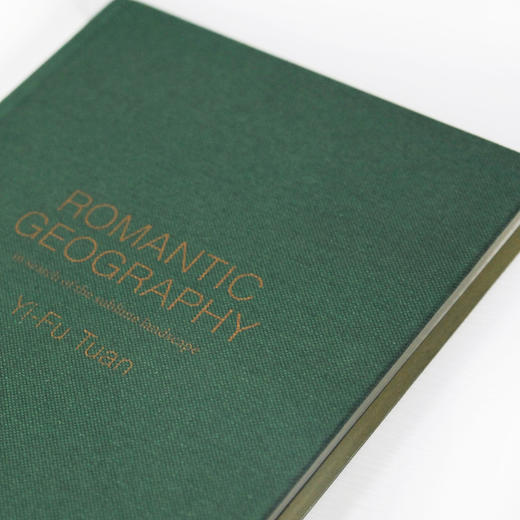

书名:浪漫地理学:追寻崇高景观

书名:浪漫地理学:追寻崇高景观

广告语:人文地理学之父段义孚经典著作,探索人性与大地的诗意互动

外文书名:Romantic Geography: In Search of Sublime Landscape

ISBN: 9787544785419

作者:[美国]段义孚

译者:陆小璇

定价:59.00元

出版年月:2021年8月

装帧: 精装

开本: 32开

页码:220

内文用纸: 80克纯质纸

——————————————————————————

主题词: 地理学

中图法分类号:K90

字数:110千

印张:7.125

正文语种:中文

版次、印次:1版1次

——————————————————————————

【编辑推荐】

人文地理学之父段义孚经典著作,深入光辉畅动与昏浊隐涩之地,探索人性与大地的诗意互动。

【名人评价及推荐】

段义孚是我们心中地理世界的发现者、揭示者、解释者,他引领我们进入一个有着岁月维度的浪漫地理空间,那是我们心中的住所,包含着我们每日变换的命题与终身累积的感悟。阅读段义孚,就像阅读你自己,乃是又一次自我认知、自我觉醒。而另一方面,当你面对无垠的大地时,你会骄傲地说:“你之所以携带者理性、道德、浪漫,都是因为我的存在。”

——北京大学历史地理研究中心教授 唐晓峰

【作者简介】

段义孚,当代华裔地理学家,英国皇家科学院院士和美国艺术与科学院院士。曾在明尼苏达大学执教多年,并于退休期间以约翰•K. 赖特地理学教授和维拉斯地理研究教授的身份在威斯康星大学麦迪逊分校担任讲座教授。他以人文主义地理学的思想将人的种种主观情性与客观地理环境的丰富关系进行了极具智慧的阐发,并于2012年获得地理学界最高奖项瓦特琳•路德国际地理学奖。

【译者介绍】

陆小璇,香港大学园境建筑学系的助理教授。著有From Crisis to Crisis(合著,Actar Publishers,2019),Interstitial Hong Kong(合著,Jovis,2021),Critical Landscape Planning during the Belt and Road Initiative(合著,Springer,2021)。译有《泥土:文明的侵蚀》(译林出版社,2017)。

【内容介绍】

“浪漫”与“地理学”看似是一对矛盾的词。地理学脚踏实地,充满常识,亦是生存所必需。在过去,每个人都要懂得去哪里寻找食物、水源和栖息地;而如今,所有人都必须细心经营地球家园,使之更宜安居。当今的地理学著作缺乏戏剧性,地图、数据、描述和分析比比皆是,却没有豪侠之举,没有孜孜以求的精神。然而,在不远的历史中,地理学的确曾有魔力,并被认为是浪漫的。那是一个英勇探索的时代。探险家深入海洋、山岳、森林、洞穴、沙漠和极地冰原,检验着自己身体和精神的忍耐力……作者指出,若是将精神视为人类存在的核心,或许人类需要将整个宇宙当作游乐场:超越中庸之道,信奉诸如光与暗、高与低、头脑与肌肉等两极化价值,皈依一些并不满足生存需要,却迎合热烈的浪漫渴望的地理环境。全书以灵动的笔调,从哲学、心理学、人类学的角度讲述人性与大地的互动,发掘地理学的诗性潜力。

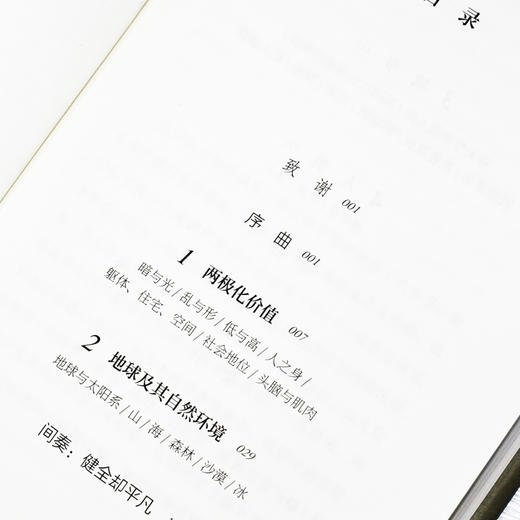

【目录】

1 两极化价值

暗与光/ 乱与形 / 低与高 / 人之身 / 躯体、住宅、空间 / 社会地位 / 头脑与肌肉

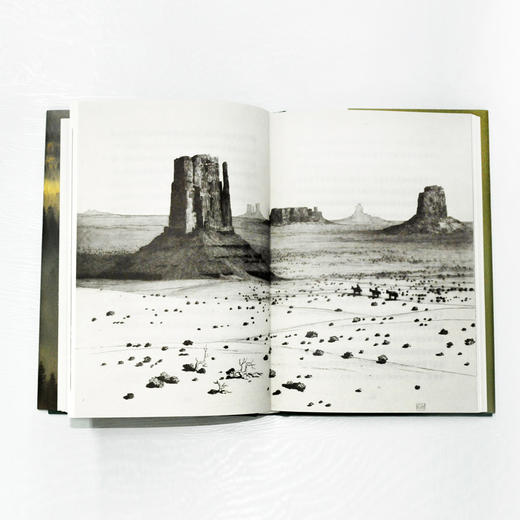

2 地球及其自然环境

地球与太阳系/ 山 / 海 / 森林 / 沙漠 / 冰

间奏:健全却平凡

3 城市

将天堂带到人间/ 减除农业根基的牵绊 / 驯服寒冬 / 战胜黑夜 / 阴暗面 / 光明 / 黑暗 / 私人侦探

4 人类

美学家/ 英雄 / 圣人

终曲

注释

【文摘】

在中世纪的宇宙模型中,圆的理想和竖向的维度产生了矛盾。这种模型还使得人们对山的态度矛盾重重:圆的理想使其饱受责难,而竖向的理念却很偏爱它。我们先说圆。因为上帝是位至高无上的艺术家,那么上帝设计的地球就应当是一个完美的球体——它一定是美丽的,像天真无邪的孩童灿烂的脸。可为何还有那些变形的地方,那些山峦、谷地、突出的半岛和海洋?一个在17世纪传播甚广的解释,认为那是因为堕落。我们最早的祖先的罪孽使得地球的表面崩裂为积水的深渊。我们如今看到的景象正是那时留下的废墟。废墟是一种修辞。另一种修辞是堕落。由于失去了清白,曾经光滑的地球如今被“肿瘤、水泡和肉赘”包裹着。

17世纪诞生了杰出的天才开普勒和牛顿。然而,即使他们大胆的想象引领了新天文学的发展,他们仍保有落后的理论和信仰。令如今的我们震惊的是,牛顿对人类堕落和给地球带来凸肿与凹穴的大灾变理论是持同情态度的。另一方面,那个时代的科学也是用来为上帝辩护的。上帝远非一位不知道如何把地表弄平整的笨拙的艺术家:他造出山峦丘陵,使水可以以溪水和河流的形式尽量流向更广袤的土地;土地,当然是人类居住的地方;至于海洋,它必须足够巨大以产生足够的水汽继而成云,才能保证雨水滋养土地。

科学家们为上帝辩护的努力没有在相对很小的学者圈子外产生多少影响力。直到18世纪,高山还使很多人感到恐惧,因为人们实在对它们知之甚少。人们避开它们,并不是因为它们丑陋,而是觉得那里是土匪出没的地方 —这在今天听起来很合理。此外,高山也被认为是女巫的住所,人们会把高地狂躁的天气视为这种观念的证据。对女巫的大规模搜捕在欧洲的阿尔卑斯山、汝拉山、孚日山和比利牛斯山都曾出现过。即使在20世纪,法国巴斯克荒野地带的农民和牧民也会讲起女巫召唤风暴的故事。

如果说对完美的圆的追求导致了人们对山的厌恶,对竖向维度的追随又当如何呢?它使人们产生了“高”与“低”的概念,所以好的东西可以归于前者,而坏的归于后者。迷雾缠绕的山如此难以抵达,就像是上帝的住所。它直冲云霄,坐落在世界之中心,或者说世界的肚脐。在众多的例子中,较为著名的包括古印度神话中的须弥山。须弥山被认为是坐落于世界中心的北极星的正下方。婆罗浮屠寺院群以建筑的方式再现了这种信仰。须弥山在中国和韩国的地图上又被称作昆仑山。此外,古代中国的传说中常提到五岳,其中以泰山为尊,它被认为是神圣之地。类似的例子还有希腊人的奥林匹斯山、日本人的富士山、日耳曼人的希敏约格山(天之山),等等。

那么山的概念在基督教盛行的欧洲又是如何?《圣经 · 新约》给了我们一个头绪混乱的信息。一方面,恶魔是在一座山上引诱了耶稣;另一方面,耶稣又是在一座山上揭示了他神的本质。西方基督教有其圣地的概念,但其神圣的氛围与站在峰顶并没有多少关系。与之相比,东方基督教(东正教)则相反,其教义中有很多神圣的高山,其中最著名的是坐落于希腊一座半岛南端的阿索斯圣山。一千多年以来,阿索斯山庇佑着修道士们和他们为人所知的禁欲生活方式与纯粹精神世界。禁欲与纯粹在他们严格禁止一切雌性——包括雌性动物——出入的信条上表现得尤为明显。这种态度是否只是一种古老的女性贬抑主义,把精神/智慧划作雄性/头脑,而把物质/生物性划作雌性/身体——前者光辉闪耀,后者黑暗堕落?因为这种极端的排斥,我们不免会得到这样的结论:即使在阿索斯圣山上有一只母鸡,他们也会觉得这座圣地被玷污了。

从另一方面来看,围绕阿索斯圣山的其他流行思想,则会动摇甚至颠覆两极化价值的定式。首先,圣山是献给圣母玛利亚的。传说圣母玛利亚在前往塞浦路斯的途中被一阵突如其来的狂风带到了阿索斯山。她为这座山的美丽所倾倒,于是向其子耶稣祈祷,请求让这座山成为她的领土。第二,“高”与“低”的区别在阿索斯圣山并不适用。整座山,乃至整个半岛都是神圣的,而不只是高地有此殊荣。修道院本身的位置并不倾向于更高的高度。很多修道院都坐落在靠近海岸的地方,因而信徒们的朝圣之旅更倾向于艰苦的航海旅行,而非向山上攀登的过程。第三,部分是因为圣山与圣母的关联,部分是因为当地保存良好的原始森林,阿索斯圣山还可被看作一座被海洋包围的花园——它显得更加亲切而非令人生畏。第四,阿索斯山上的神圣之旅是根据来自尼撒的圣人格雷戈里所制定的三个步骤进行的:净化灵魂,摒弃自我;启迪灵魂,恭随圣灵;尔后与上帝合一。这些步骤与地理学具有相关性:步入一片月光闪烁的沙漠,登上云雾缭绕的山峰,尔后隐入深邃厚重的浓云。这条朝圣的路线并不是从黑暗到光明,或从谷底到山峰,而是几乎相反的——随着人之灵魂的上升,他就得以更深入地洞穿神性,而阿索斯圣山的黑暗和神秘就越发神圣。

提到阿索斯圣山,是因为它是把山视作圣者离去的废墟、神灵消逝的故地的盛行论述中,一个与众不同的例子。土匪和女巫出没的山,曾被视为对神的亵渎之所而非圣地。自17世纪起,对山的态度开始往积极的方向转变。这当中有许多原因,其中有些涉及我之前提到的奇怪缘由,即山的存在是上帝为了使水更均匀地分布而安排的。除了这些神学或是类科学的解释之外,还包括如下几个重要因素:18世纪人口增长导致农民向山腰斜坡上迁移,使得山不再那么可怕;道路系统得到大幅改进;对冰川的科研兴趣的增长;纯净的高山空气被视为有益健康;逐渐出现的对“崇高”的审美需求。

最后两个因素受到了两极化价值中高与低、身体与灵魂的影响。山上有纯净的空气,而低地的空气则浓密而不那么纯粹。从某种程度上说,这只是对事实的陈述:人们可以用汞柱测量空气的压强,而汞柱的长度是随海拔升高而减小的。然而我们马上能产生一种精神上的解读。那些在浓密的空气中长期生活的低地居民,常被认为是懒惰而嗜睡的,因为他们的血管在高压下会收缩。为了克服这种情况,自19世纪50年代到20世纪初,人们在欧洲的阿尔卑斯山和美国的落基山上建立了各式的疗养院。人们获得健康是物质的收益,而善于思考的住客也会在精神层面有所领悟。毕竟,他们在山间疗养时不得不将生意的烦恼置于脑后,亦不能——即使他们渴求——放任欲望之躯随意行动。他们仍然警觉而清醒的思想,在逃离日常束缚之后唤起了高邈的想象。有时,他们或许甚至将置身山间疗养院的虚弱躯体视作获得美学与精神方面满足的契机。

然而,托马斯 · 曼在他的小说《魔山》中将这些价值完全颠倒了。在他看来,瑞士阿尔卑斯山区的疗养院和其中来自各国的住客,是“一战”前夜堕落的欧洲的缩影 — 那是一个富有而纷繁的世界,沉溺在温柔而病态的死亡气息里。这样的地方,为何如此远离低地正常人富有生机的生活?“高”确实暗示着智慧和精神,而“低”则暗示着身体与物质。然而,一种相反的理解同样是可行的,比如“高”可以暗示一种即将经历衰落的孱弱与冗杂,而“低”则可以暗示健康与活力。

现在我们来看第二种要素,即一种18世纪渐渐流行的被称作“崇高”的美学概念,阿尔卑斯山高耸的山峰正是对这种概念最好的诠释。登山逐渐变成一种时尚。早期的登山者是一些穿着得体,其后跟随着众多侍从的贵族;那时,登山是一项需要有序的组织与充足的资金的事业。在那之后的19世纪中,年轻的知识分子成了登山的主力。他们登山多是出于一些自身的原因,譬如想体验山地阴森神秘的美,或是体验身处险境的刺激,或是只想临近死亡。他们的队伍规模小一些,或三人或两人,因为他们更渴求自给自足和单独行动。

【序言/后记】

序 曲

“浪漫”与“地理学”看似是一对矛盾的词,因为如今很少有人把地理学看作是浪漫的。不可否认,地理学脚踏实地,充满常识,亦是生存所必需——可它是浪漫的吗?事实上,在不远的历史中,地理学的确曾有魔力,并被认为是浪漫的。那是一个英勇探索的时代。那时的探索者都被视为地理学家,即懂得测量和绘图技巧的人。他们的探险一经报道无不被追捧和敬仰。那时,如果人们把戴维·利文斯通抑或欧内斯特·沙克尔顿的故事搬上银幕,会和讲述伊丽莎白一世或者甘地的电影一样轰动。其共同点在于,他们都是重要历史事件的发起人和参与者。

然而,这些事件真的是地理学事件吗?戴维·利文斯通在非洲的冒险不是更像历史事件而非地理事件吗?中学和大学往往捆绑教授着这两个截然不同的学科。它们有什么不同呢?一个讲好听的故事,另一个则不然。美国南北战争的历史是一部由鲜活的人物和戏剧化情节组成,并携着一点执迷于浪漫情怀的骑士精神的跌宕历史。与之相比,关于美国南北战争的地理学,虽然信息丰富亦有用,却不能让人心潮澎湃。历史有时也可以是枯燥的,但若考虑到它对于文明及其存亡来说看似多余和奢侈,它仍可被视为“浪漫的”。比如,印度这一伟大的文明由梦幻般的神话和传说支撑,而并没有像欧洲或中国那样的历史体系。从另一个角度来说,所有的社会——无论是初级的或是复杂的——都必须或多或少对脚下土地的特征有系统的了解以谋生存。此外,历史有“历史罗曼司”,沃尔特·司各特爵士是这一文类的先驱。然而,当被问及是否有“地理罗曼司”时,大多数人都会大脑一片空白或零星提及一些冒险故事。所以,“浪漫地理学”这一富于想象、大胆又扎根现实的概念,似乎是个矛盾的想法。尽管如此,浪漫地理学是否可以存在呢?是否可以说它的存在实为必要,因为人类生活大多数时候是由热情所驱动——由可望而难即,甚至不可即的东西所驱策的呢?

我对这两个问题的答案都是肯定的,而在本书中我会对我的观点给予论证。但在此之前,我需要做一些准备工作。首先就是定义“浪漫”或者“浪漫主义”,一种在1780年至1848年间出现于欧洲的宽泛概念和价值观。给出确切的时段容易造成误解,因为概念和价值观本身就是含混且往往自相矛盾的。诗人托马斯·休姆认为,浪漫主义从本质上来说是对日常生活的超越,是人类完美主义的信仰。历史学家雅克·巴赞曾谈及浪漫主义的性情,并把它概括为“对能量的敬仰、道德的热忱、原初的禀赋,对于人类伟岸与卑微、强大与悲苦之矛盾的认知”。浪漫主义在时间上与崇高和哥特的概念有所重合,它们同被称作颓废(1800—1900年)的西方艺术创造时期相衔接。这四种特征——浪漫主义、崇高、哥特以及颓废——都是对崇尚稳定的生活常规的反抗。

然而,地理学大多是关于生活常规的。即使地理学者注意到变化,这些变化也通常被归为非人力所能左右之变。若与地理相关的某项工作映射出对超越日常生活的渴求,或是人类完美主义的热望,它便被视作游离于严肃的学术领域之外,并被划入浪漫的领域。地理学著述固然可以表达“道德的热忱”,即巴赞谈及的浪漫主义特征之一;然而热忱——炽热之情——更有可能是攻击而非推崇,更似对资本主义的尖锐批判而非对社会主义的热情赞誉。此外,正如巴赞所说,浪漫主义的性情是在伟岸与卑微、强大与悲苦之间挣扎;与之相比,当代地理学者的工作鲜少呈现出这种属于浪漫主义的痛楚。

那片存在于地理学者的愿景与实践之间的空白地带,绝非独属于地理学的学科盲点。事实上,这一空白反映了20世纪后半叶的全球氛围,即反浪漫主义风潮。这一时期对那些保育与安居理念的极度热忱,便是最好的例证:环保主义、生态主义、可持续发展以及生存的呼声,不仅存在于学术讨论,更充斥于社会运动之中。尽管这些热忱的呼吁者提出的观点以及表述的语言不尽相同,但因其都试图将地球变成一个稳定而可居的家园,而可被归为“家园经济”(home economics)的拥护者。无论对人类多么有用且必要,“家园经济”都难以激发人之热情、促发心绪飞扬。“家园经济”不是浪漫的。

浪漫主义倾向于表达感受、想象、思考的极端性。它对混合了妩媚与恐惧、高度与深度的“崇高”的追求远甚于对优美或古典美的欣赏。将两极化价值推向其极致的通常是那些发达社会或文明的奢侈——它们在享有高度经济安全的氛围下,赞颂个人价值,甚至那些古怪反常的个人价值。全球文明众多——根据历史学家阿诺德·J.汤因比的论断,世界上大概有十几至二十个主要文明——但是,独有西方文明发展出的一种思考与感知世界的方式,不负浪漫主义之名。所以,在这本书中我谈及更多的会是西方文明。此外,我的讨论所涉及的时间段,将集中在20世纪之前的大约一百年间。这是因为1900年以后,极盛浪漫主义的理想逐渐被“民主”与“公民”的理想所取代。不过,浪漫主义在流行文化中依然生机勃勃:一些著名电影里仍讲述着身着耀眼铠甲的骑士拯救美丽少女抑或搜寻圣杯的故事。在当今的文化精英群体看来,这种浪漫是浅薄而幼稚的;然而,它仍对文化产生潜移默化的影响,包括那些甚为复杂的关于自然、环境、社会、政治的感知与理解。这种影响无法避免,是因为潜藏在浪漫精神之下的——事实上,潜藏在所有人类的欲望、诱惑和渴求之下的——正是两极化价值观。这种情怀诱使人们,哪怕是在想象的世界中,跨越常规并向着极致前进。

- 译林出版社旗舰店

- 本店铺为译林出版社自营店铺,正品保障

- 扫描二维码,访问我们的微信店铺